第1章 本の海に死す

――本は厚いほどいい。レンガのような分厚い本こそ、この世で僕がもっとも愛するものです。ハードカバー、ソフトカバー、文庫本、体裁は問いません。手にしたときに伝わる、あのずっしりとした重量感、本棚に並べたときの、あの圧倒的存在感、それらに僕は、何とも言葉に尽くしがたい充足を得るんですよ。俗に“鈍器本”と呼ばれるようなものですね。

これは他のメディアにはない、紙の本だけが持つステータスですからね。本というものは、その内容がどれだけの量を持つのか、見ただけですぐに分かるようになっています。デジタルのメディアではこうはいきません。一話あたり二十五分の内容が二話分しか入っていないアニメでも、三時間を超える超大作映画でも、記録されているディスクの大きさは同じですよね。ケースを棚に並べても、そこにコンテンツ量の差は見えないんですよ。パソコンでデータのプロパティなんかを表示させれば、各コンテンツの容量は可視化されますが、それも無味乾燥な数字でしかありません。同じことは電子書籍にも言えますね。でも、紙の本は違います。己自身がどれほどの体躯をしているのか、見ただけで人に訴えかけることが出来るんです。

誤解しないでいただきたいのは、「本の厚みと面白さが比例している」と言いたいわけじゃないということです。それは、ただひたすら駄文を並べただけで数百ページ消費するような本も世の中にはあるでしょう。逆に、わずか数十ページで心を揺さぶる名著もある。でも、とにかく、僕は分厚い本が好きなんです。僕が死んだら、棺桶の中に愛する“鈍器本”を詰めてもらって、本の中に埋もれてあの世に旅立ちたいですね。

かつて、雑誌のインタビューにそう答えていた書評家、土師部芳廣の願いは成就されたと言ってよいのだろうか。

土師部は、自宅書斎の床に伏臥し、後頭部から血を流した状態で死体となって発見された。その遺体の周囲には、書斎本棚から抜き出されたと思われる無数の本が、まるで手向けの花がごとく散りばめられていた。その本はどれも、数百ページを超える、彼が生前インタビューで触れていた、いわゆる“鈍器本”ばかりだった。

「死体の第一発見者は、荷物を届けに来た宅配便のドライバーね。時間は午後二時三十分ちょうど。玄関の呼び鈴を押しても、スマートフォンに電話をかけても応答がなかったから、庭にまわって窓を覗いてみたところ、カーテンの隙間から死体を発見、すぐに110番通報したそうよ」

「呼び鈴にもスマホにも応答しなかったからって、庭に侵入までする? 普通」

「それにはこう証言――というか言い訳をしてる。その宅配業者が届ける荷物は、受け取り時間が指定されていたものだったんだけど、ここ数日、時間指定しているにも関わらず不在にしているお客が多かったそうよ。それで頭にきて、ガレージに車があるのを見て、居留守を使っているのではないかと疑い、思わず庭に入ってしまったと、こういうことらしいわ」

「なるほど。運送業者の荷物再配達の苦労って、よく聞くもんね」

丸柴刑事の説明を受けて、安堂理真は納得して頷いた。

「まあ、そのおかげで死体の早期発見に繋がったわけだから、不法侵入については大目に見ることにした」

「そうしてあげて」

「ちなみに、通報した宅配業者は、午前八時に配送センターを出てから、あちこちに配達にまわっていた記録が残されているから、容疑者からは除外されるわ」

「完全なアリバイがあると」

「そうね。“第一発見者を疑え”の鉄則は今回は通用しないわね。殺された土師部さんの死亡推定時刻は、午後一時から二時までの一時間と見られているけど、その時間、通報した宅配業者は、市内をトラックで走り回っている最中だったことが、センターのトラック運行記録で確認されてるし、荷物を受け取った人たち数人から証言も得られてる。被害者とも面識はなさそうだし、単なる死体の第一発見者以外のなにものでもないと思う」

「ということは、容疑者は」

「今のところ、三人に絞られているわ」

その三名の容疑者たちは、すでに呼び集められて、現場となった被害者宅の応接室に待機してもらっている。所轄署などの警察施設ではなく、現場に集まってもらったのは、全員がそのほうが都合が良かったからだ。三人は、土師部の死亡推定時刻とされている午後一時から二時の一時間のあいだに、矢継ぎ早に土師部宅を訪問していたためだ。

「だから、全員がまだ現場から遠い場所まで移動していなくて、署に呼び出すよりは、現場に集まってもらったほうが早いと判断したの」

三人の容疑者の内訳は以下のようになる。

榎倉怜子。被害者と知り合いの作家。

國井公平。被害者の担当編集。

三浦和哉。被害者の友人で実業家。

各人の詳しいパーソナルを訊くのは後回しにして、

「まずは、現場を見たい」

「オーケー」

理真の要請を受けた丸柴刑事を先頭に、私が殿をつとめる形となって、現場である書斎に向かった。

私、江嶋由宇と、その友人である安堂理真の二人が、民間人という立場でありながら殺人事件の現場に立ち会っているのには理由がある。理真は作家を本業とする素人探偵で、新潟県警管轄下で起きた数々の“不可能犯罪”事件において、警察に捜査協力をして解決に導いてきているという実績があるのだ。

今回また、彼女が在住する新潟市内で不可解な殺人事件が起き、県警の依頼を受け、こうして現場に赴いたというわけだ。私は探偵ではなく、いわゆる“助手”というやつだ。理真とは高校時代からの付き合いで、現在は大家と店子の関係でもある。理真が居住しているのは、私が管理人をしているアパートだ。現場へと先導する丸柴刑事も含めて、三人とも二十代の女性であるというのは、古今東西の民間探偵事情を鑑みても珍しいケースなのではないかと思っている。

「もう鑑識が調べ上げたあとだから、なにを触っても動かしても構わないわ」

との丸柴刑事の言葉を受けて、理真と私は廊下と室内を隔てる敷居を跨いだ。

窓はなく、出入り口ドアと壁に接した机以外の、ほぼすべての壁面を本棚に覆われた、八畳程度の書斎。床のほぼ中心に、人型に白いテープが貼られており、その周囲には、投げ置かれるようにして何十冊という本が散りばめられていた。

「遺体を運び出したほかは、発見当時のままよ」

丸柴刑事に言われて理真は頷く。ぐるりを見回してみると、背表紙で埋められた本棚のそこかしこに、歯抜けのように隙間がある。死体の周りにある本のもともとの居場所だったと考えて間違いないだろう。

訊きたいことは山ほどあるが、まず理真は、何十冊もの本の中に場違い的に転がっている、金属製の置き時計に目を向けた。その台座の角には、赤黒く乾いた血が付着している。丸柴刑事も、理真の視線を追って、

「その置き時計が凶器よ。見てのとおり金属製で重量があるから、非力な人でも一撃で被害者の頭蓋骨を打ち砕くことは可能ね。本来は机の上に置かれていたものらしいわ。ちなみに指紋は拭き取られていたわ」

「ということは……」理真は視線を机に向けて、「犯人は、置き時計を掴んで被害者――土師部さんの後頭部を殴って殺したうえで……本棚から抜き取った本を死体の周囲に撒き散らして現場を去ったと、こういうこと?」

「そうね。現場の状況から見て、土師部さんが倒れてから、その周囲に本が投げ置かれたと考えて間違いないわね」

「ということは、人型の内側にある本は、死体の下敷きになっていたわけじゃなくって、死体の上に載っかっていたということだね」

「そう」

理真の言ったとおり、現場に散乱した本は、死体を象ったテープの内側にも数冊存在している。

「これが現場写真」

丸柴刑事は、懐から数枚の写真を取りだした。それを受け取った理真と一緒に、私も写真を覗き込む。確かに数冊の本が、床に伏臥した死体の上に、あるいは腕や脚に引っかかる形になっている。

「これ、どういうことなの?」

写真を返しながら訊いた理真に、丸柴刑事は、

「その謎を解いてもらうために理真を呼んだんじゃない」

ごもっとも。丸柴刑事は、理真から返された写真を懐に戻して、

「被害者の土師部さんって、結構有名な書評家よね。テレビにもたまに出ていたし。新潟生まれだったのね」

「うん、もともとは東京住まいだったんだけど、新型ウイルスの騒ぎを機会に、生まれ故郷の新潟に戻ってきたんだって」

「もしかして、同郷の文芸に関わる職業人繋がりで、理真と面識はあった?」

「残念ながら、なかった。土師部さんが書評するような作品は私は書いていないもの。そもそも、土師部さんの守備範囲はノンフィクションや学術関係の堅い書籍が主で、文学作品で扱うのは古典がほとんどだったから。たまに現役作家の小説も取り上げていたけれど、いわゆる純文学というか、まあ、言ってみれば難解な本ばかり」

「理真が書いている、エンタメ色の強い恋愛小説は範疇外ってことか」

「そういうこと。まあ、私のほうでは、土師部さんの書く書評やエッセイは可能な限りチェックはしていたけれどね。文章が巧みで分かりやすいし、書評は取り上げた作品を読んでみたいって読書欲を喚起せるものばかりで面白かった。それで興味を持って、書評された本を読んでみるんだけど、あまりに難解、複雑怪奇で、結局投げてしまうところまでがセット」

「あはは」

「実作そのものよりも、土師部さんがその本を解説した読解本のほうが売れた、なんて話もあるみたい。……でね、丸姉」

理真の表情が突然、故人を悼む沈痛なものから、殺人事件現場に相応しい、シリアスなものに変わった。それに応じて、丸柴刑事の声にも緊張が戻り、

「なになに?」

「私、最近のインタビュー記事の中で、土師部さんがこんなことを言っていたのを読んだ記憶があるんだよ。『死ぬときは本に埋もれていたい』……」

「本当?」

「正確には、『“鈍器本”に埋もれて』だけど」

「“ドンキボン”って?」

「業界用語というか、隠語みたいなもの。鈍器としても使えそうな分厚い本だから」

「ああ、“鈍器本”てことね」

「そう。で、見たところ、死体の周辺に撒き散らされた本は、その“鈍器本”ばかりだよ」

理真にそう言われて改めて見てみれば、なるほど、確かに、床に散乱しているのは、どれもが分厚い書籍だ。本棚の歯抜けが妙に目立つのもそれが原因だろう。

「じゃあ、この状況って……鈍器本の中で死んでいる……つまり、そのインタビュー記事の“見立て殺人”ってこと?」

第2章 容疑者たち その一

「榎倉怜子さんて、作家さんだそうだけれど、こちらは理真と面識はあるの?」

容疑者のひとり、榎倉について丸柴刑事に訊かれると、理真はかぶりを振って、

「もちろん私は知ってるけれど、会ったことはないよ。たぶん、榎倉さんのほうでは私のことは名前も知らないと思う」

「それはなに、作家としてのランク的なこと?」

「そう捉えてもらっても構わんよ」

少し拗ねたように唇を尖らせて、理真は横を向いた。まあ、確かに、榎倉怜子と安堂理真では、サッカーに例えればJ1リーグの主力と、J2リーグの控えくらいの差があるかもしれない。かえって分かりにくいかな? まあ、その榎倉にしても、日本代表クラスまで行かないことは確かだ。これといった大ヒット作や、映像化された作品があるわけではないためか、読書家と呼ばれる以外の人たちにまで名前が知れ渡っているとは言えないだろう。

「どんな作品を書いてるの?」

「明治から昭和初期辺りを舞台にした、ノスタルジックな人情ものが多いね。とにかく文章が巧みで美しくて、読んでいて惚れ惚れする。一般受けはしないかもしれないけど、知る人ぞ知るって感じの通好みな作家さんだよ」

「なるほどね。じゃあ、私が知らなくても不勉強ということにはならずに済みそうね」

安心したように、丸柴刑事は頷いた。

とりあえず“見立て殺人”どうこうは置いておくことにして、理真は容疑者たちの聴取を始めることに決めた。あまり待たせても悪いためだ(現時刻は午後五時になろうとしている)。その事前作業として理真は、丸柴刑事から容疑者たちの情報を仕入れていたのだ。

今回はまだ警察も簡単に話を訊いただけだということで、これから丸柴刑事――と理真――が始めるものが詳細な聴取としては初となる。こういう機会はなかなかない。いつも繰り返される「警察から訊かれたことと重複するかもしれませんが」という決まり文句を今回は言わずに済みそうだ。

「國井公平さんは? 雑誌の編集者だそうだけど」

次の容疑者に関しての質問にも、理真は同じようにかぶりを振り、

「そっちは全然。私が一度もお世話になったことのない出版社だから」

「じゃあ、ラストの三浦和哉さんも当然知らないよね。出版業界とは無関係の実業家だし」

「ところが、丸姉、その人は知ってるんだなぁ」

「そうなの?」

「うん、というのもね、その三浦さんって、本を出したんだよ。一年くらい前かな」

「本って、よくある自己啓発本? いかにも成功者が書きそうな」

「違うよ。小説。“ライトノベル”ってジャンルのやつ」

「意外。で、理真は読んだの?」

「うん、青年実業家が小説を、しかも、バリバリのラノベを出したって、結構話題になったからね。それに加えて作者が同県人なら、目を通さないわけにはいかない」

「ちなみに、どんな内容なの? 感想は?」

「『無幻のデスペラード』っていうタイトルで、超能力を持たされた改造人間たちが戦う、いわゆるバトルものなんだけれど、面白かったよ。私、そのジャンルには疎いんだけど、それでも楽しめた。今度アニメ化するって話も聞いたよ」

「へえ、多才な人なのね」

「もちろん、私のほうで一方的に名前を知ってるっていうだけで、面識はないことは、榎倉さんと一緒だね」

「それじゃあ、三人とも理真は初対面になるってことね」

「丸姉、今度はこっちから、いい?」

「もちろん、どうぞ」

丸柴刑事は、手のひらを差し出した。理真の丸柴刑事に対するフランクな呼び方といい、今は周囲に他の警察官がいないからこそ出来る芸当だ。

「その容疑者三人は、事件発覚時に現場近くにいて、それでこんなに早く集めることが出来たそうだけれど、どういう事情があってそうなったの? 実業家の三浦さんは市内在住だから分かるけれど、他の二人は?」

「それは……直接本人の口から聞いたほうがいいんじゃない? そこのところの事情だけはすでに警察で調べてあるから、もしもこれからの聴取で話す内容に齟齬があれば、すぐに指摘できる」

「分かった」

理真のその言葉を合図に、私たちは容疑者たちが待つ応接室へ向かった。

最初に話を訊くのは作家の榎倉怜子に決まった。他の二名は居間に移動、改めて待機していてもらい――当然、警察官の監視はつく――応接室には現在、刑事、探偵とその助手、そして、ローテーブルを挟んで容疑者、この四人だけが在室する形になっている。

事件の捜査に民間探偵が加わる旨は、すでに三人にはまとめて伝えられており、それに異論を挟むものもいなかった。民間探偵が警察に協力して事件の捜査をすることは、数々の諸先輩方の活躍のおかげもあり、すでに市民の間にも受け入れられている。

「安堂理真さんて、あの作家の安堂さんでしょうか?」

開口一番、榎倉のほうから質問を受けた。

「ご存知いただいていたとは、恐縮です」

それを聞いた理真は、ばつの悪そうな顔をして頭を下げる。ついさっき、「向こうは自分のことはしらないだろう」という意味のことを自信満々(?)に口にしていただけにだ。まあ、そのことが榎倉の耳に入っていたはずはないので、この場で理真がばつの悪い思いをする必要などないわけだが。

「私、恋愛小説は好きですので、結構拝読していますよ」

名前だけでなく、著書にも目を通してくれていたとは。理真の頭がさらに下がった。

「私も、榎倉先生の著書は拝読しております。特に『悠久の瞳』が好きで……」

「あら、ありがとう。私の読者って、ご年配の方が多いので、安堂さんのようなお若い方に読んでいただけているというのは、ことさら嬉しいわ」

その言葉どおり、榎倉は嬉しそうに笑みを浮かべた。作家、榎倉怜子は現在六十歳くらいのはずだ。デビューは四十代の頃で、作家としては遅咲きのほうだが、それまでに得てきた人生経験と圧倒的な読書量が作品に説得力と深みを与えており、デビュー作からして「ベテランの域に達している」と、新人賞の選考員のひとりがコメントしていたそうだ。

「びっくりしたわ。民間探偵が捜査に協力すると知らされて、名前を聞いたら……ですものねえ。まさか安堂さん、探偵としてもご活躍されているとは、夢にも思わなかったわ。そちらは、いわゆる“ワトソン”さんですね」

榎倉は私にも目を向ける。

「はい、よろしくお願いします」

私も理真のように頭を下げると、

「探偵とワトソンがお二人とも若い女性だなんて、珍しい組み合わせですね」

物珍しげに、榎倉は理真と私に交互に視線を送る。そう、レアなコンビなのだ。

「では、榎倉先生、さっそく……」

「はい、分かっています」

探偵の顔になった理真に声をかけられ、榎倉も背筋を伸ばした。ここからは作家の後輩先輩ではなく、探偵と容疑者の関係となる。助手である私も改めてペンを握りしめ、筆記体勢を整えた。

「まず、先生が新潟にいらした理由から、お聞かせ願えますか」

「安堂さん、今は探偵としてのお仕事なのですから、『先生』はやめましょう」

「……はい。では、改めて……榎倉さん」

理真は職業探偵ではないから、厳密に言えば「お仕事」には当たらないのだが、そんなことはいいだろう。

「私が新潟に来たのは、取材のためでした」

「取材、ということは、小説の?」

「はい。私、次回作では新潟を舞台にした作品を書く予定でして」

「そうなのですか。先生――榎倉さんの作品は、明治から昭和初期を舞台にしたものが多いですよね」

「ええ、明治時代の新潟を舞台にするつもりなんです。明治の一時期、新潟は人口日本一になっていたこともありますからね。そこには、今の東京に比肩するほどの様々な人間模様、ドラマが渦巻いていたはずです。その資料採取目的で、新潟市の図書館に行きました。現在を舞台にするのと違って、過去への取材は文献を通してしか出来ませんからね。そういった過去の文献、資料というものは、その土地の図書館でないと蔵書がされていませんから」

「なるほど」

「東京でも、地方の歴史に触れた書物を入手は出来ますけれど、やはり地元の図書館には敵いませんよ。ちなみに、その本も新幹線の車中で読むために持ってきていますが。

それで、せっかく新潟に来たのだから、土師部先生にもご挨拶に伺おうと思いまして、アポイントメントは取っていなかったのですが、直接ご自宅を訪れたんです」

「それについての時間軸を教えていただけますか」

「ええ。私は七時四分発の上越新幹線で東京を発ちまして、新潟駅に到着したのは、九時少し前でした」

調べたところ、榎倉が乗った新幹線は、とき303号で、新潟駅着は八時五十六分だと判明した。

「それからバスを使って目的の図書館まで行き、調べものをして、昼食を摂るためお昼に図書館を出ました。時間は十二時になる直前でした。新潟に行ったら食べてみようと目を付けていたラーメン屋がありまして、タクシーを呼んでそこへ。十五分くらいかかったので、店への到着は十二時十五分くらいだったはずです。食べ終えて店を出ると、時間は一時近くになっていました。ラーメン一杯を食べるのに時間をかけ過ぎだと思われるかもしれませんが、行列が出来る人気店だったもので」

「ええ、そこのところの事情は分かります」

「ありがとうございます。それで、食事を終えて、またタクシーを呼んで図書館に戻る予定だったのですが、何気なく電柱に記載された住所を目にしたところ、そういえば、土師部先生のご自宅も同じような名称の住所だったな、と思い出しまして。以前にメールでいただいていた住所を調べてみると、まさにそこからすぐ近くだったもので、せっかくですのでご挨拶させていただこうと、徒歩で先生のお宅――ここですね――へ向かいました。到着は、一時半くらいだったと記憶しています」

「土師部さんとはお会いになりましたか?」

「いえ、それが、先生はご不在だったらしく、何度呼び鈴を鳴らしても応答はありませんでした。スマートフォンにかけてもみたのですけれど、そちらも繋がることはありませんでしたので、先生にお目にかかるのは諦めて、図書館へ戻って調べものの続きに取りかかりました。そうして、午後三時くらいでしたか、電話がかかってきまして、土師部先生が折り返してくれたのかなと思ったのですが、そうではなく……」

その着信は警察からのものだった。現場に駆けつけた警察は、まず被害者のスマートフォンの通話履歴を辿り、直近に発着信のあった人へ片っ端に連絡を取ったのだ。

「驚きましたよ。土師部先生が亡くなった……しかも、他殺らしいと聞いて……」

そのときの通話により、榎倉が新潟にいることを知った警察の要請で、調べものを中断して榎倉は被害者宅に駆けつけたということだ。

土師部の死亡推定時刻は、午後一時から二時までの一時間。榎倉が訪れた一時半という時間帯は、そのちょうど真ん中に位置する。彼女が呼び鈴を押したが応答がなかったということは、その時点ですでに土師部は死んでいたのだろうか。もっとも、榎倉が土師部宅を訪れたところの目撃情報はない。実際は土師部は生きていて榎倉を向かい入れており、そこで犯行が成されたという可能性もありうる。

理真は、ガレージに車があったかどうかも訊いたが、憶えていない、と返された。

最後に、土師部を恨んでいる人間に心当たりはないかと尋ねられると、榎倉は、思い当たることはない、と首を横に振った。

第3章 容疑者たち その二

次に聴取するのは、雑誌編集者の國井公平になった。榎倉と入れ替わりに入ってきた國井は、いかにもサラリーマン然とした三十代後半くらいの男性だ。

「刑事さん、私、明日の朝には編集部に戻らないといけないんですよ。最終の新幹線には間に合うように計らってくれるんでしょうね?」

榎倉同様、國井もまず向こうから声をかけてきた。それに対して丸柴刑事は、「捜査にご協力いただき感謝いたします」と頭を下げるだけだった。

「それは、もちろん、土師部先生が亡くなったことについては、大変残念に思っていますよ。ですがねえ、私は榎倉先生や、あの実業家の青年みたいに、自分で勤務時間を融通できるような身分じゃないんです。そこのところを察して下さい」

「事件早期解決のためにも、ご協力を」

変わらない口調で丸柴刑事に言われ、ここで文句をまくし立てても状況が好転するわけではないと思い直したのか、國井は、ふう、とため息を吐いてソファに深く座り直した。

「では」と理真が聴取を開始して、榎倉にしたものと同じく、新潟に来県した目的を尋ねた。

「それこそ、土師部先生に会うためですよ。我が社が出版している紀行誌に連載している先生のエッセイが、あと数箇月で五周年を迎えるもので、その記念企画についての打ち合わせです。いつもでしたら先生が編集部に来てくれるのですが、『たまには君のほうが新潟に来なさい。美味い飯をごちそうするから』と言われたもので。約束の時刻は、午後一時を少し過ぎたあたりでした」

ほぼ死亡推定時刻の上限だ。

「……ええ、午後一時に先生宅を訪れましたよ。でも、呼び鈴を鳴らしても一向に応答がなくて。約束のことを忘れているのかなとも思いましたよ。先生、たまにそういうところがありましたから。で、スマホにかけてみたけれど、こちらも一向に応答がないから、仕方なく出直すことにして……えっ? ガレージに車ですか? ……うーん、正直、そこまで気が回りませんでしたよ。それは、どういう……ああ、なるほど、ガレージに車のあるなしで、先生が在宅していたかどうかを見極められたということですね。なるほど、新潟は車社会だと聞きますしね。……あ、話の続きですか、はい、で、一旦出直すことにして、近くに公園を見つけたので、そこで本を読みながら時間を潰すことにしたんです――新幹線車中での時間つぶしのため、東京駅の売店で購入したものです。この近隣は住宅街で、喫茶店なんかの店は見当たらなかったもので。晴れていて幸いでした。電話をかけ直したりはしませんでした。私から着信があったことは分かるだろうし、こちらから何度も電話をかけるのも気が引けますからね。約束を忘れていたことを責めるみたいで。新潟まで来たのに、先生のご機嫌を損ねて手ぶらで帰るなんてこと、出来るわけがありませんからね。そうして、もうそろそろ、また自宅を訪ねてもいい頃合いだなと思っていた時分、警察から電話がかかってきたというわけです。先生、私との約束を忘れていたわけじゃなくって、そのときにはもう亡くなっていたということだったんですね。疑ったりして悪いことをしたと思いますよ……え? まだその時間に亡くなっていたと決まったわけじゃない? まあ、それはそうですね。……先生がですか? いや、ないんじゃないかな、先生が誰かに恨まれるだなんて。少しお天気屋なところはありますけれど、いい人です――でしたよ……」

早く聴取を終わらせて東京に帰りたい一心なのか、國井は最初の非協力的な姿勢はどこへやら、立て板に水のごとく理真の質問に答えていった。

國井が土師部宅を訪れたところも、目撃情報はないという。今の証言が虚偽のものである可能性は、榎倉と同様に拭いきれないわけだ。

國井に代わり、最後の聴取者である三浦和哉が入室してきた。

「どうも」と短い挨拶をすると三浦は、今まで國井が腰を掛けていたソファに座る。浅く焼けた顔に短く髭を整えて、Tシャツの上にジャケットを羽織っており、どこからどう見ても“青年実業家”以外の何ものでもないという風貌だ(偏見かな?)。

「安堂さんって、作家ですよね。お会いできて光栄です。同じ新潟在住と聞いていたので、どこかでお目にかかる機会があるんじゃないかと思っていたのですが」

今回の容疑者たちは、全員が全員、向こうから声をかけてくるな。言い終えると三浦は、名刺を理真に差し出していた。ありがとうございます、と理真は受け取った名刺をテーブルに置く。三浦は続けて、丸柴刑事と私にも名刺を配った。記された肩書きは“カズ・コーポレーション社長”とあり、その下に“小説家”と併記されている。

「僕、安堂さんの著作は何作か拝読していますよ」

作家としての先輩に対する追従ではないらしい。三浦は理真の作品に対しての感想を続けたが、実際に読んでいなければ出てこないような言葉がいくつも口にされていた。これに対しても理真は、ありがとうございます、と頭を下げ、

「私も拝読しましたよ、『無幻のデスペラード』」

「えっ、本当ですか? 嬉しいな」三浦は顔中に笑みを広げ、「でも、意外です。安堂さんが『デスペ』みたいなラノベも読んでいらっしゃるなんて」

「現役の実業家が書いた小説ということで話題になりましたからね。加えて作者が同県人ということであれば、なおさら」

「ありがとうございます。……で、どうでしたか?」

「面白かったですよ。単純に超能力のぶつかりあいだけじゃない、スパイ映画のような緻密な策略戦の部分もあって、読み応えがありました」

「いやあ、そこに注目してくれたのは嬉しいな。他の作品との差別化になるよう意識した部分ですから」

「続編を楽しみにしています」

「えっ?」

「出るんですよね、『無幻のデスペラード』の続き。あれだけ話題になって、実際面白い作品なのですから、出版社が放っておかないでしょう」

「ええ、まあ。でも、あれはあれできれいに終わっているから、続編を書いたところで蛇足にしかならないような気もしますけれど」

「いえいえ、絶対に続編を書かされますよ。編集者も読者も黙っていないはずです」

「はあ、安堂先生からそんなことを言われるなんて、重ね重ね意外だな」

「意外というなら、私のほうもですよ」

「えっ? 何がですか?」

「三浦さんのような実業家が、あんなバリバリのラノベを書かれたことがです」

それを言われると、三浦は苦笑をして、

「自己啓発本ならまだしも?」

「ええ」

正直に答えられて、三浦は再度苦笑いを浮かべ、

「僕、あの手の自己啓発本って好きじゃないんですよ。ああいう本って、ようは、『俺と同じ事をすればお前たちも俺みたいな金持ちになれるよ』って言いたいわけでしょ。でも、人ってそれぞれ違うし、得手不得手って必ずあるじゃないですか。そういった個々の事情を無視して、全員が全員、著者と同スペックを持っていること前提にして話を進めるなんて、乱暴もいいところですよ。それに、本屋の棚にあれだけ自己啓発本がひしめいているということは、それだけ売れていて、読者も大勢いるわけです。だったら日本は今ごろ金持ちだらけになっていなければおかしいじゃないですか。でも、実際そうはなっていません。低所得層は増え、貧富の差は広がるばかりです。世のいわゆる“意識の高い人たち”の中には、小説という人の考えた嘘話を読むことなんて時間の無駄でしかない、とか得意げに語る人もいますけれど、僕に言わせれば、自己啓発本こそ時間の無駄以外の何ものでもありませんよ。だって、本当に効果のある自己啓発本というものがあるなら、それ一冊だけあれば事足りるはずじゃないですか。なのに、本屋には毎日のように新しい自己啓発本が並んでいます。ああいう本に効果がないことの証明ですよ……ああ、すみません、プロの作家さんの前で緊張して、つい語ってしまいました」

三浦はばつが悪そうに、ソファの上で程よく筋肉のついている体を小さくした。「三浦さんだってプロじゃありませんか」と笑ってから、理真は、

「私も、エッセイはたまに書きますけれども、著作のほぼすべてが小説――自分の頭で考えた嘘の話ですからね。たまに、ふと考えることがありますよ。こんな架空の話が何かの役に立っているのだろうかって。それこそ、自己を高めて収入に直結するような、自己啓発本を読むほうが、読者にとっては遙かに有益な時間の使い方なんじゃないかって」

「そんなことは決してありませんよ」三浦は大きく手を振って、「架空の世界に想像の羽を広げるということが、人間にとっていかに有益なものであるか、僕自身が強く実感しています。僕、こう見えても子供の頃は体が弱くて、それが原因で――そこまで苛烈なものでなかったのは幸いでしたが――いじめに遭っていたこともあるんですよ。そんな僕を救ってくれたのが、空想の世界でした。漫画も読みましたけれど、ページ数の割りにすぐに読み終わってしまうので、小説――とりわけライトノベル――のほうが好きでした。子供の小遣いは限られますし、それに、ラノベだったら学校の図書室にも入れてもらえますからね」

「なるほど。それで、ご自身でも書き始めたというわけですか」

「ええ、好きが高じて。とはいえ、実際に執筆に取りかかったのは遅かったんです。高校を卒業して社会人になってからでした。でも、仕事を終えてくたくたになった体で執筆をするのはきつくて……。そんなとき、人に使われているから駄目なんだ。自分で会社を作って社長になれば、いくらでも執筆の時間が取れるぞって思ったんです」

「それで起業を」

「ええ、でも、想像してたのと全然違いました。会社員時代より遙かに忙しくなっちゃって。あれ、おかしいな? 勤め人だったころの会社の社長は、あんなに暇そうにしていたのになって」

その言葉は私たちの笑いを誘った。

「だから、安堂先生、小説は嘘の話だから役に立たない、なんて言わないで下さい。先生の作品、いえ、すべての小説家が書く作品は、どこかで誰かをきっと救っているはずです」

「……ありがとうございます」微笑みを浮かべて理真は頭を下げると、「では、そろそろ、事件のお話を……」

上げた顔は、作家から探偵のそれになっていた。

三浦が土師部宅を訪れた時間は、午後二時頃だったという。こちらは死亡推定時刻のほぼ下限。呼び鈴を押したが応答がなかった、という状況は先の二人と同様だ。どういった要件だったのかという質問には、

「二箇月後に会社のオリエンテーションが企画されているので、そこで講演をしてもらえないかと依頼をするためです」

三浦と土師部は、一年半ほど前に催された企業人のパーティで知り合ったという。

「僕も本好きですからね。会場に土師部先生がいらっしゃると聞いて、飛んでいって挨拶をしましたよ。仕事の得意先よりも先に」

その際に意気投合し、何度か会食を重ねる間柄になったと三浦は語った。

「今日の訪問はアポなしだったのですが、土師部先生からは、『自分の仕事柄、たいてい在宅しているから、いつでも好きなときに遊びに来なさい』と言われていたもので、出かけた先で、そういえば先生のお宅がこの近くだな、と思って立ち寄ってみたんです。講演の依頼目的が半分、あとは、先生がお暇でしたら、最近話題の本などについて話し合ったりもしてみたかったのですが……」

そのどちらの目的も、永遠に叶うことはなくなってしまった。もっとも、三浦自らがそれを断った可能性もある。すなわち、彼が犯人だった場合だ。三浦も榎倉、國井と同じく、土師部宅を訪れたところの目撃情報は見つかっていない。

「あくまで僕が知っている限りでということですけれど、正直、思いつきません」

土師部に恨みを持つような人間に心当たりはないか、という質問に、三浦はそう答えてかぶりを振ると、

「土師部先生は、どんなふうに亡くなったんですか。警察からは、書斎でなくなっていて、他殺の疑いが濃厚、としか聞かされていなくて……」

事件の詳細、特に現場の状態は、容疑者たちには明かされていない。犯人しか知り得ないはずの情報が誰の口から漏れるか分からないからだ。死体発見者の宅配業者にも当然固く口止めしてある。

「すみません、捜査に支障が出る可能性がありますので、今の段階では……」

これには丸柴刑事が答え、そうですか、と素直に矛を収めた三浦は、

「書斎で亡くなったというのなら、せめて、測らずしも先生の願いは果たされたと考えてもいいんですね」

「……それは、どういう」

視線を鋭くした丸柴刑事が訊くと、

「土師部先生、先月の雑誌に載ったインタビューで、こんなことをおっしゃっていたんですよ、『死ぬときには、愛する“鈍器本”に埋もれていたい』って……。土師部先生の書斎となったら、それはもう本棚には無数の鈍器本が並んでいたでしょうからね」

第4章 謎のパスワード

聴取を終えた私たちは現場に戻ってきた。容疑者三人にはまた応接室をあてがい、再び待機してもらっている。例によって國井がぶつぶつとぼやいており、やむなく捜査の進行状況に関わらず、最終の新幹線には乗って帰ってもよい、と約束することになったという。もしも彼が犯人だったとしても、身元のはっきりした勤め人のため行方をくらますことはないだろうという判断だ。市内在住の三浦からは特に文句は出ず、榎倉も、今日中に調べものが終わらなかった場合、宿を取るつもりだったから、と新潟へ置き留められることに抵抗はないようだった。

「三人が三人とも、ほとんど同じような供述をしてるわね。被害者宅を訪れたけれど、当人は不在だったっていう」

丸柴刑事の意見に、理真は、

「そうだね。もし、あの三人の中に犯人がいるのなら、誰かが嘘をついていることになる」

「普通に考えたら、一番初めにここを訪れた國井さんが怪しいよね。國井さんが被害者を殺したなら、そのあとに訪れた二人に対して、被害者が応答しなかったのも当たり前よね。その時点でもう死んでいるんだから」

「いや、目撃情報がいっさいないことを忘れちゃいけないよ、丸姉。國井さんが土師部さん宅を訪れたのは、午後一時を少し過ぎたあたりだったと言っていた。それより前――死亡推定時刻上限の午後一時――に、他の二人のどちらかが実はすでに訪れていて、そこで殺害に及んだのかも」

「そういう可能性もあるか」

「とりあえず、現場状況を再確認してみようよ」

「そうね……」

床にテープで形作られた人型、そして、その周辺に散乱する鈍器本たち。出てきたときと変わらない(当たり前だが)その様子を見た丸柴刑事は、はあー、と深いため息を漏らすと、

「これって、やっぱり“見立て”なのかな?」

隣に立つ理真を向いた。探偵も刑事と同じく、異様な現場状況を見下ろしながら、

「三浦さんも言っていたね」

「ええ、例のインタビュー記事を読んでいたのね」

「もしもさ、これが見立てだったとしたなら、いったい誰に向けての“見立て”だっていうの? 見立てるからには、それを見せたい人間がいるはずだよ」

「確かに」

「加えて、見せたい人間に対して、そこに何かしらのメッセージを込めたはず」

「そうでなければ、わざわざ見立てる理由がないものね」

「そう。もし、これが土師部さんのインタビュー発言の見立てだったとしたら、そこにはどんな意味があるっていうの?」

「インタビューの内容どおりに本人が殺されている、本の――鈍器本の海の中で……」

「だからどうした、って話じゃない?」

「まあ、そうね。それじゃあ理真、これは“見立て”ではないと、そういうこと?」

「断定はもちろん出来ないけれどね」

言い終えると理真は、部屋の中をゆっくりと歩き始めた。歯抜けになった書架を見やりつつ、部屋の奥にある机、その上に置いてあるノートパソコンの前で立ち止まると、

「……丸姉、これ、なに?」

パソコンの横、机に直接貼りつけられている付箋を指さした。丸柴刑事と私も理真の隣へ移動する。理真が示したのは、大きめの付箋で、そこにはアルファベットと数字を組み合わせた文字列が、フェルトペンの肉筆で書かれていた。

「ああ、これは、パソコンを開くためのパスワードよ」

丸柴刑事が答える。

「パスワード?」

「そう。やってみる?」

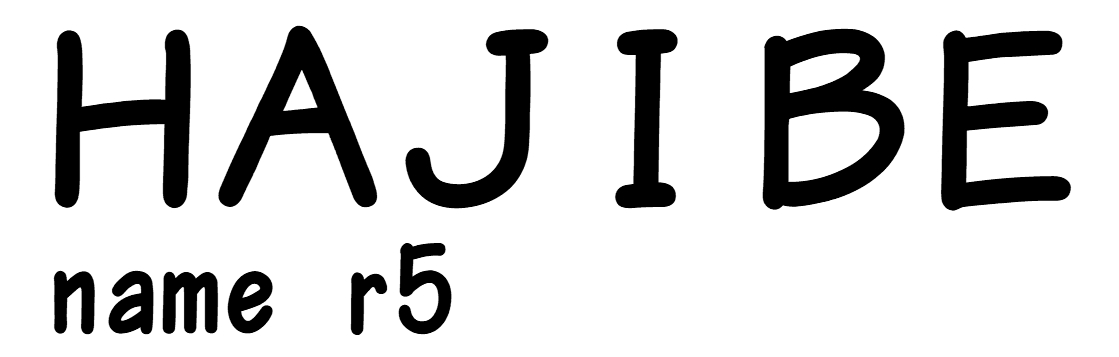

丸柴刑事がノートパソコンの蓋を開けて電源を入れると、パスワードの入力を求める起動画面が浮かび上がった。理真が普段の執筆で慣らした華麗なブラインドタッチでもって、付箋に書かれた文字列、“HAJIBEnamer5”を打ち込み、ターン、と小気味よく(多少むかつく得意げな所作で)エンターキーを鳴らすと、ディスプレイはデスクトップ画面へと切り替わった。

「……確かに、パソコンの起動パスワードだ」

「でしょ」

「アルファベットの“HAJIBE”って、土師部さんの名字ってことね」

「そうみたいね」

「下の列は、何を意味してるの? “name”は、“ネーム”つまり名前って意味? “r5”は?」

「分からん」

丸柴刑事は肩の横で両手の平を上に向けた。

「……意味不明な文字列だよね」

「パスワードって、そういうものじゃない? 生年月日とかの個人情報から辿り着けるような分かりやすいもののほうが危険だし」

「というかさ」理真は、改めて付箋を見て、「セキュリティ、ガバガバじゃん。こんなところにパスワードを書いた付箋を貼ったりしてさ」

「土師部さんは忘れっぽかったからとか? それに、自宅書斎のパソコンなんて、容易に他人が触れられるものじゃないから、問題ないと考えていたのかも」

「それなら、パスワード自体を設定する必要ないよ」

「まあ、確かに」

セキュリティとしては機能しないパスワード。これでは確かに意味はない。

「丸姉、ここ以外の部屋も見ていい?」

「もちろん。とりあえず、隣が寝室だけど」

「そこから手を付けよう」

理真の要請で、私たちは死体発見現場である書斎を出て、被害者の寝室へと移動した。

頭を壁に付けた向きで中央に大きなベッドがあり、その隣にはスマートフォンの充電器とスタンドライトだけが載ったサイドテーブル。一箇所だけの窓には遮光性の高いカーテンがかかっている。壁には、縦横にラインが走る格子状のデザインをした洒落た壁紙が貼られ、額装された静物画――皿に盛られたぶどうを描いた油絵――が一枚かけられているだけの、悪く言えば殺風景な部屋だが、睡眠を取る目的だけの部屋ならば、これくらいがちょうどよいのかもしれない。

「ここもざっと見たけれど、本当に何もなかったわよ」

丸柴刑事の言葉どおりの部屋に見える。ベッドにもサイドテーブルにも、引き出しなどの収納スペースすらない。理真は、それでも寝室をぐるりと廻って、この部屋の唯一の装飾物である絵画の前で立ち止まると、額を持って壁から外した。

「その裏も見たけど、何もなかったわよ」

丸柴刑事の言葉どおり、絵の下には壁紙が見えるだけだ。が、理真は、外した絵画を持ったまま、それを上下に揺さぶって、

「意外に重い」

「真鍮製の立派な額だからね、そりゃ、ある程度の重量はあるわ」

「……額の重さだけなのかな? ちょっと失礼……」

と理真は、絵画を裏返してサイドテーブルに置き、留め具を回して裏蓋を取り外すと、

「やっぱり! 見て」

その声を受け、丸柴刑事と私も覗き込むと、

「あっ! これは?」

「何? 電卓?」

そこには、テンキーとデジタル表示盤が備わった何かの電子機器があった。油絵は通常、木枠に布を貼ったキャンバスに描かれるが、その木枠の内側に、その電卓のような機械は収まっていたのだ。

「動かないように、両面テープで留められているね」

理真がその機械を掴んで引っ張ったが、取り外すことは出来なかった。

「なにこれ? 由宇ちゃんが言うように、電卓?」

「いや、それにしては、テンキーの他に何もボタンがありませんね」

これが電卓ならば、“+”や“-”などの計算機能のためのボタンもあるはずだ。が、その機器には“0”から“9”までの数字を示すテンキー以外にボタンは見当たらない。

「もしかしたら……」理真は、その謎の機械を見下ろしたまま、「何かの解除装置なのかもしれない」

「解除装置?」

私が訊くと、

「そう、例えば、ここに設定された数字を入力したら、どこかで何かの鍵が解除されるとか」

「これはリモコンってことだね」

そういう目的の機械であれば、数字以外のボタンがないことにも納得はいく。

「問題は、入力するべき番号が何かなんだけれど……」

理真は腕組みをして、その横から丸柴刑事が、

「何桁入れればいいの?」

「デジタル表示盤から見るに、番号は六桁だね」

「六桁……生年月日じゃないっぽいわね、西暦、月、日、で全部で八桁になるわ」

「ひと桁月、ひと桁日生まれなら、十の桁部分を省略できるから六桁に収まるよ」

「待って」丸柴刑事は手帳を開き、「……駄目だ。土師部さんは10月25日生まれよ」

「西暦の下二桁だけ使うか、あるいは、和暦なら六桁に収まる」

「ええと、土師部さんは1962年生まれだから……」

「西暦の下二桁から25を引けば昭和に換算できるよ」

「62引く25は、昭和37年」

「試してみよう」理真はテンキーを叩き、“621025”、“371025”と、西暦と和暦、双方のバージョンを入力してみたが、「……うんともすんとも言わないね」

「ここじゃない、別のどこかの部屋で変化が起きているのかもよ。無線なんだから、離れた場所にもリモコンの信号は届くはず」

「……いや、それなら、こんな場所にリモコンを隠さないでしょ。絵の裏に貼り付けられてるんだよ。信号の受け手側に何か問題があっても、すぐに気づけなくて不便この上ない。持ち歩きを前提にしていないってことだから、このリモコンによって作用する何かがあるとするなら、それはこの部屋の中に限られるはず」

「この部屋って? どこがどうなるっていうの?」

「そこまではまだ分からないけど」

「じゃあ、思いつく番号を片っ端から試してみる?」

「回数制限とかないかな?」

「ロックが掛かっちゃうかも?」

「もしくは爆発するとか」

理真が物騒な冗談を飛ばしたところに、ノックの音が。

「どうぞ」

丸柴刑事の呼びかけに応じて、ドアが開かれると、そこにはひとりの制服警官が立っており、

「丸柴さん、こちらでしたか。聞き込みの成果がまとまりました……」

と一枚の紙を差し出してきた。ワープロ打ちされたその紙を受け取った丸柴刑事は、「ありがとう」と笑みを浮かべる。警察官は少しだけ頬を赤くすると、それでは失礼します、と踵を返して去っていった。

「被害者について、知人たちへ聞き込みしていたの。とりあえずリモコンのことは置いておいて、我が新潟県警が足で稼いだ成果を見てみましょう」

そうだね、と理真も丸柴刑事の言葉に従い、私と一緒に丸柴刑事の両脇につく。私たちは受け取った紙に視線を落とし、内容を黙読して、

「土師部さんて、自宅にあまり人を呼び込むタイプじゃなかったみたいね」

「だね」と丸柴刑事の言葉を受けて、理真も、「自宅に入ったことのある知人って、あまりいないみたいだね」

「見て、ここ。しかも、特に書斎には誰も入ったことがないらしいわ」

本好きの知人が珍しく土師部の自宅に招かれた際、「書斎を見せてほしい」と頼んだが、頑として断られたという証言が記してあった。続けて理真は、

「でも、実業家の三浦さんは、いつでも遊びに来なさい、みたいなことを言われていたと話してたけど」

「よほど意気投合していたのか、あるいは……」

「その証言自体が虚偽の可能性もある?」

「何のために?」

「分からない。あ、あと、ここ、気にならない?」

「自分の蔵書を決して他人に貸さなかった、とあるわね」

土師部が、とある希少本を持っているという話を聞きつけたある作家が、作品資料として目を通したいので、その本を貸してほしいと頼んだところ、断られたことがあったと記してある。どうやら、希少本だからという理由でそうしたわけではなく、土師部は、とにかく本を人に貸すことを嫌がっていたらしい。

「潔癖症だったのかな?」

丸柴刑事の疑問には、理真が、

「そういえば、土師部さんのエッセイで読んだことがある。高校生の頃、友達に本を貸したら、ページを開いた癖は付いているし、付箋の糊の跡が残っていたりして、ひどい状態で返ってきたことがあって、それが原因で、以降、絶対に人に本を貸すことはなくなったと。自宅で人に見せるのも御法度だって」

「徹底してるわね。本好きの土師部さんらしいとも言えるけど」

「……あと、丸姉、ここ」

「なになに……。これは……」

「一番気になる証言じゃない?」

「そうね……土師部さん、ここのところ急に金回りがよくなってきたらしい、とあるわね」

何人かの知人から、確かにそういった証言が取れている。

「でも……」と丸柴刑事は書類の先に目を通し、「銀行口座におかしなお金の入金はない。連載による収入と本の版権料が定期的に入ってきているだけ。正規に急な大金が入ってくるような仕事があったわけではない。でも、急に羽振りがよくなってきたということは……」

「銀行を通さずに得たお金を持ってるってことになるね」

私たちは、紙の上に向けられていた視線を、再び謎のリモコンへと移動させた。

「俄然、このリモコンの解除番号を解き明かす必要性が出てきたわね。理真、探偵としての腕の見せ所よ」

「そうは言うけどさ、丸姉、何のヒントもないんだよ。それに、これだけ厳重に隠されていたリモコンだよ。解除番号だって簡単に想像できるようなものが設定されているとは思えない。というか、土師部さん本人のパーソナルな情報からは導き出せない、まったくランダムな番号を暗記していただけの可能性もある。そうであれば、お手上げだよ」

二人は腕組みをして、うむむ、と唸り声を出した。そこへ、

「さっきの付箋って、関係ないんですかね? ほら、パスワードを使い回すって、よくあることじゃないですか」

藁にもすがる思いで、私が言ってみると、

「あれには数字は“5”ひとつしかなかったけど……」

丸柴刑事はそう言って振り向き、理真は、

「……この際だ、もう一度見てみよう」

藁にすがってみることにしたらしい。

第5章 隠されたパスワード

私たちは書斎に舞い戻った。

改めてパソコン横に貼り付けられた付箋を見て、私と丸柴刑事は言葉を交わす。

「上の“HAJIBE”のアルファベットは六文字。リモコンの入力番号の六桁と文字数は同じです」

「それを数字に変換する? 下の“namer5”というのはそのためのヒントとか?」

「下の文字列は連続して書かれているわけじゃなくて、微妙に間隔が空けられていますよね。そこにヒントがあるんじゃ」

「うん、“name”と“r5”の間は少しだけ離されて書かれているよね」

「“name”、つまり名前。土師部さんの名前は……」

「芳廣」

「よしひろ……よしひろ……あっ」

「由宇ちゃん、何か思いついた?」

「いえ……思いついたというか、大変くだらないことを考えてしまいまして……」

「何でもいいのよ。言ってみて」

「は、はあ……では、失笑を買うのを承知で……“よしひろ”って、数字に変換できません?」

「数字に変換?」

「“4416”」

「…………」

「ぜ、全然見当違いですよね。そもそも、これじゃあ四桁にしかならないし……」

「――それだ! 由宇!」

私と丸柴刑事がやり取りをしている間、じっくりと観察するように本棚を眺め見ていた理真が、背後から声を飛ばした。

「なな何? びっくりした」

「数字に変換するんだよ」

「でも理真、いま言ったように、“4416”は四桁、金庫の解除番号は六桁だよ」

「その後ろの“r5”も変換できるんだよ」

「そうか、“5”はすでに数字だから、“r”のほうを何とかしてやれば六桁になる」

「違う、そうじゃない」

「なんだよ」

「“r5”は分解できない、ひとつの意味があるものなんだよ」

「どういうこと?」

「“r5”を数字にすると、こうなる“223620679”」

「めちゃ桁数あるやないか。というか、“r5”をどうしたら、その数字列になるの?」

「――そういうことか!」閃いたのは丸柴刑事だった。「“r5”は、“√5”という意味なのね」

「ルート5……あっ!」

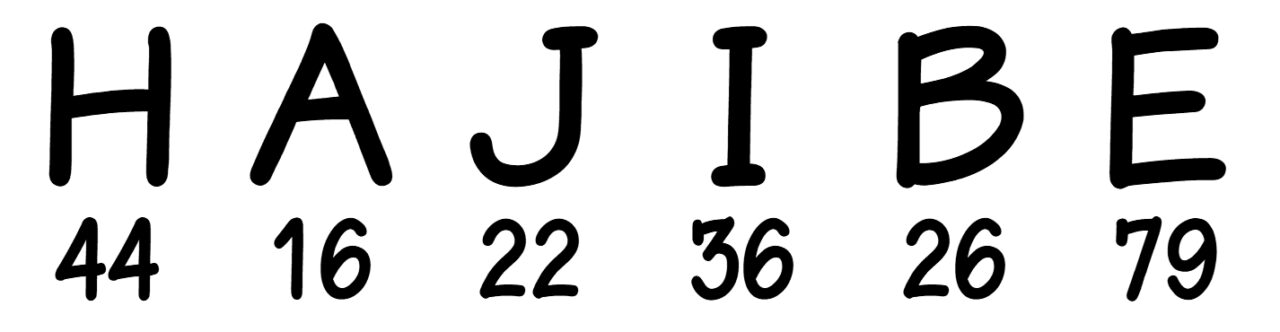

「由宇も気付いたみたいだね」と理真は頷いて、「そうなんだよ。平方根ルート5の憶え方は学校で習ったよね。“富士山麓にオウム鳴く”つまり、“2.23620679”。これに、さっき由宇の言った土師部さんの名前“よしひろ”を数字に変換した“4416”を付け足せば、13桁の数列になる」

「なるほどね。でも、理真、やっぱり桁が多すぎる」

「最初に言ったことに戻るんだよ。すぐ上に、六桁に対応する六つの文字があるでしょ」

「“HAJIBE”?」

「うん。その“HAJIBE”に数字を当てはめるの」

「当てはめる?」

「そのためのヒントが、今解き明かした13桁の数字なんだよ。といっても、数字列の中の“0”は使わない。だから、正確には12桁になる」

「さっぱり意味が分からない……」

「見て」

と理真は、部屋の周囲を指さした。この書斎は壁面のほとんどが本棚で埋まっているため、必然、理真の指先はそれら複数の本棚を指すことになる。

「今、観察して分かったんだけど、ここにある本棚は、それぞれにアルファベットで名前が付けられて区別されている」

理真の指先の動きを追っていくと、なるほど、確かに本棚には、最上部の上板に、ひと文字ずつアルファベットを記した札が貼られていた――アルファベット?

「で」理真は続け、「この本棚は全部同じ製品で、幅はもとより、段数まで全部九段に統一されている」

それも理真の言うとおり。棚板が横一列にそろった同型の本棚が並ぶ景色は、壮観であると同時に美しい。各段は、四六判の単行本や、それ以上のサイズの本も収納できるだけの高さとなっているため、小さな文庫本が入っていると、本の上には大きな隙間が生まれている。

「この部屋にある本棚は全部で十台。つまり、付けられているアルファベットは、AからJまで」

「確かに」

入って左手前の本棚が“本棚A”で、そこから反時計回りに一周して、右手前の本棚が“本棚J”として終わっている。

「あっ! 本棚のアルファベットと“HAJIBE”が、それぞれ対応してるってこと? “H”は同じ“H”の本棚、という具合に? 言われてみれば、“HAJIBE”は、“A”から“J”までのアルファベットだけで構成されている」

「たぶん、間違いない」

「で、最終的に、どうやってリモコンの数字を導き出すの?」

「それには、みんなの協力が必要になる」

「任せなさい」

「もちろん、手伝うわよ」

私と丸柴刑事が同時に声を上げると、よし、と理真は頷いて、

「じゃあ、みんなで協力して……」

「協力して?」

「散らばった本をもとに戻そう」

「……もとに戻す?」

「本棚にってこと?」

私と丸柴刑事は、今度は頓狂な声を同時に上げた。

「そう」が、理真は涼しい顔のまま、「引き抜かれて床にぶちまけられる前と同じ場所に」

「無理でしょ」

私は言ったが、

「いや、出来る。見て」理真は、本棚のひとつを指さして、「この本棚たちには、かなりの規則性を持って本が収納されている。小説、ノンフィクション、それ以外の資料性のある書籍とジャンルごとに分けられていて、並び順も著者の五十音順に徹底されている」

「……だね」

じっくりと本棚に収納された――所々歯抜けの――背表紙を見て分かった。理真の言葉は正しい。であれば、抜き出された本がどこに収まっていたかを推定することは容易だ。

「そうと決まれば、さっそく取りかかるわよ」

丸柴刑事の号令で、私たちは散乱した本を拾い上げにかかった。

作業は思っていた以上に重労働だった。なにせ、床にばらまかれた本は、どれもいわゆる“鈍器本”のため重いのだ。それを、ときには最上段の棚に戻さなければならない。背の低い私には無理で、その作業は丸柴刑事が買って出てくれた。その作業の最中、理真が、

「ねえ、由宇、丸姉も、気付いた?」

「なにが?」

「棚から抜かれた本の法則」

「すべて鈍器本ってことでしょ」

「その鈍器本にも、さらに法則があるよ」

「えっ? なに?」

「文庫本が一冊もないってこと」

「……確かに、そうね」

丸柴刑事が、床に散乱した、あるいは自分で抱えている本たちを見て言った。なるほど、理真の言ったとおりだ。同じ重圧なページ数を持つ本の中でも、なぜだか文庫本だけは平穏無事に書架に収まっており、床にぶちまけられるという災厄に遭わずに済んでいる。

「それにも、何か意味があるんだよね?」

「恐らく……うん、見えてきたかも」

私の疑問を理真は曖昧に濁し――まだ確証を得ていないためだろう――本を戻す作業に戻った。

数分を要して私たちは、ほぼすべての本を書架に戻し終えた。ほぼすべて、というのは、書架のどこにも収まらない本が一冊だけ残されたためだ。その行き場のない本は、とりあえずとばかりにテーブルの上に置かれている。

「……これ、どういうことなの? 理真」

丸柴刑事が怪訝な顔をしたのも無理はない。私もまったく同じ思いだ。探偵、刑事、ワトソン、三人の視線を一手に浴びる、その四六判の書籍のタイトルは、『無幻のデスペラード』。作者はもちろん、

「これって……三浦さんの書いた本よね……」

“三浦和哉”と著者名が表紙に躍っていた。

「この一冊だけが、本棚に入らなかった」丸柴刑事は、歯抜けの埋まった書架をぐるりと見回して、「小説ジャンルの“み”から始まる著者の本の棚は完全に埋まっていて、“三浦和哉”が入る余地はないわ」

「でも、ここにあったということは、土師部さんの蔵書で間違いないのでは……」私も、隙間なく他の著者の本で埋められた“み”の段に視線を送ってから、「もしかしたら、買ったばかりの本で、まだ本棚にスペースを取っていなかっただけとか?」

それを聞いた理真は、テーブルから『無幻のデスペラード』を取り上げて、一番後ろのページをめくると、

「……一年前に出た初版だ。『無幻のデスペラード』は発売されるとすぐに話題になって売り切れて、今書店に置かれているのは五刷り目くらいのはずだよ。だから、この初版は発売直後に購入されたことになる。最近になって古書で入手したという可能性もあるけれど、『無幻のデスペラード』は人気の定番本だから、書店が在庫を切らすことはあり得ない。人気作ゆえ、新本と古書の価格差もほぼないし、土師部さんクラスの人――しかも本を愛している人――がそんなことにケチるとは思えない。土師部さんは初版にこだわるタイプでもなさそうだし」

「買ってから一年も本棚に入れてもらえてないってこと?」

私は、理真が手にしている『無幻のデスペラード』のことを少し不憫に思った。

「というか、理真」と丸柴刑事が、「それって、そもそも土師部さんが読むタイプの本じゃないと思うんだけど。この部屋にある蔵書の中で、その一冊だけが明らかに異質だわ」

同感。書架の棚は、ノンフィクションや学術的な専門書で七から八割方占められており、蔵書の中の小説はどれも、いわゆる純文学や格式高い古典ばかりだ。ライトノベルを始めとしたエンタメ系の本は一冊も見当たらない。

「さらに言えば、そもそも、この本は土師部さんのものではない可能性が高い」

「理真、どうしてそう思うの?」

丸柴刑事が訊くと、

「見て」と理真は、奥付ページを開いたままの『無幻のデスペラード』を私たちにも見せて、「“蔵書印”がない」

「蔵書印って、図書館とかの本に捺されている、あれ?」

「そう。蔵書印ていうのは、その本の所有者や出所を明確にする、保証する目的で捺されるものが多いけど、自分自身の蔵書印を作って本に捺す個人の読書家もいるんだよ。で、土師部さんは自分の本すべてに蔵書印を捺している。本を戻すときに見つけた」

「私はそこまで気付かなかったな……」

私も。

「どれ……」

と丸柴刑事は、近くの書棚から本を一冊抜き取ると、奥付ページをめくり、

「ええ、捺されているわ、蔵書印が」

その奥付ページには、“土師部芳廣蔵書”と記された(捺印らしく崩してある文字のため、事前情報なしでは判読不可能な)判子が捺印されている。他にも数冊ほど調べてみたが、なるほど、そのすべての奥付ページに同じ蔵書印が捺されていた。

「購入されたのは一年も前のはずなのに、本棚に居場所がなく、そして、蔵書印もない。確かに、この本が土師部さんの本ではない傍証としては十分ね」確認のため抜き出した本を棚に戻すと、丸柴刑事は、「とりあえず、その本の問題は置いておきましょう」

今日は“とりあえず置いておかれる問題”が多いな。それはさておき、丸柴刑事は続ける。

「それよりも先に、理真、こうして無事に本も本来の居場所に戻したことだし」

「そうだね。じゃあ、まずは」と理真は、手にしていた『無幻のデスペラード』をテーブルに置くと、「この謎から解いていこうか」

問題の付箋を剥がした。

「まず、さっき言ったみたいに、“name r5”という文字列を数字に変換すると、“4416223620679”という13桁の数字列になる」

「うん」

「ここから、さっき私が言ったように、不要な“0”を抜く。どうしてそうなるかは、とりあえず置いておこう。で、そうすると、新たに“441622362679”という12桁の数字列が出来上がる。リモコンの番号は六桁。ちょうど倍数でしょ。そこで、この12桁の数字列を六分割する。そうすると、“44”、“16”、“22”、“36”、“26”、“79”という、二桁の数字が六組出来上がる。この六つが、“HAJIBE”の六つのアルファベットそれぞれに対応するわけ」

「“H”には“44”、“I”には“16”、みたいな具合ね」

「そうそう」

丸柴刑事の言葉に、理真は頷いて、

「分かりやすくするため、新しく書き出してみようか」

「アルファベットが同じ名前の本棚に対応するっていうのは、さっき言ったとおり。じゃあ、その下の二桁の数字は何を表しているか。本棚で指し示すものといったらもう“本”しかないよね。つまり、二桁の数字は、目指すべき本がどれかを教えているの。で、この数字から、どうやって該当する本を捜し出せばいいのか。とはいえ、ここまで来たらもう話は簡単だよね。本棚の本を数字の組み合わせで表すとなったら、棚の段数と、その並び以外には考えられない。普通に棚から本を探すときのことを思い浮かべてみればいい。“何段目の何番目”と探すよね。ここにある本棚はどれも同じ九段組みだから、二桁の段数というのは存在しない。すなわち、数字の頭一桁が段数を、それに続く数字が、目指すべき本の順番を表しているということになる。つまり、最初の“H”だと、Hの本棚の、4段目の、4番目にある本、ということになる。通常、本は左を基点に並べていくから、一番左から数えて4番目、ということ」

「ははあ……」

思わず私はため息を漏らした。丸柴刑事も同じ気持ちらしく、半ば呆れたような視線を理真に送っていた。

「ここまで来たら、どうしてさっき、13桁の数字の“0”が不要か、という話も分かるでしょ」

「……分からん」

「この暗号を解くことで導き出される数列の条件を考えればいいんだよ。各アルファベット――本棚に対して、段数と何冊目の本が該当するのかの二つを示さないといけないわけだから、最低でも二桁の数字が必要になる。私、この部屋の本棚を観察していたんだけど、ひとつの棚に対して収納されている本は、最大で四十冊だった。ということは、本の冊数にあたる数は40が限界。これを踏まえて、例の13桁の数字を当てはめていくと、どうしても下から四桁目の“0”は不要になるんだよ」

「……分からん」

「詳しくは、あとで自分でやってみて。今は、ともかく……」

「そうね」と丸柴刑事は、「番号を知るのが先よ」

“H”の書棚に向かい、棚に手を伸ばしたが、

「あ、待って丸姉、本棚は通常、一番下から“一段目”として数えるんだよ」

「そうなの?」

と、上から4番目――すなわち下から数えたら6段目――の棚に伸ばしかけていた手を、丸柴刑事は二段上の棚に軌道修正する。

「建物も地面に接している階から一階、二階、と数えるでしょ」

「なるほど。“44”だから、4段目の4冊目の本ね……」丸柴刑事は該当する本を抜き出し、「次は……“A”の棚の1段目、6冊目の本……」

これを続けることで、治水工学、哲学書、古典小説、歴史解説書、現代純文学、音楽評論と、ジャンルもバラバラな六冊の本が集まった。

「それで、理真、この本の何を見ればいい? 番号というからには、各本が一桁の数字を意味してるわけよね」

順番が分からなくなってしまわないよう、机の上に左から順に並べた本を見て、丸柴刑事が訊く。

「たぶんISBNだ。日本の出版物である以上、頭の数字はある程度まで決まってきちゃうから、分かりやすく本によって違いを付けるなら、下一桁の数字を使うのがいいと思う」

理真が言った“ISBN”とは、書籍の識別用に設けられた国際規格コードのことで、十桁ないし十三桁の数字で構成されている。本の背表紙にバーコードと一緒に印刷されている数字群がそれだ。その数字配列は国ごとに決められており、例えば日本の書籍であれば、すべて“9784”で始まっているはずである。お手元に本があれば確かめてみていただきたい。

「下一桁ね……」丸柴刑事がペンと手帳を取りだし、「535926」

書き写し終えた六桁の数字を読み上げると、

「戻ろう」

理真の声で、私たちは書斎を出た。

第6章 その裏にあるもの

「じゃあ、いくわよ……」

丸柴刑事が六桁の数字をテンキーに打ち込み終えると、果たして、ガチャリ、という乾いた音が鳴った。

「ビンゴっぽいけど――」

「丸姉、あれ!」

理真が、絵の掛かっていた反対側の壁を指さした。そこでは、

「――なにこれ?」

さっきまで平らだった壁一面が折れ曲がり、山と谷を順に構成して波打っていた。その壁は、複数枚の細長い板を繋ぎ合わせて構成されていたものらしく、その板同士の接合部分が軸となり、山と谷が連続したつづら折りの状態と化していたのだ。

「これは……折戸だ」

理真が言ったように、それは戸がつづら折り状に折りたたまれることで開閉する、折戸と呼ばれるドアの一種だった。

「このリモコンは、壁に偽装した折戸を開けるためのものだったのね」

近寄って丸柴刑事は、

「折戸って、板の接合部に切れ目が入るものだけど、その切れ目に壁紙のラインを配することでごまかしていたのね。これは、普通に見ただけじゃわからないわ」

「開けてみようよ」

理真、そして私も、露わにされた折戸の前に立った。

「よし」

と丸柴刑事は、僅かに開いた折戸の端を掴むと一気に引き開けた。その向こうに広がっていた光景は……。

「こ、これは……」

「本……」

そう、折戸の向こうは一面本棚だった。棚の八割方を埋め尽くしている本の背表紙は、

「……小説、しかも、エンタメ性の高い娯楽作品ばかりだ」

理真が言ったとおり、この秘密の本棚に並べられていたのは、ミステリ、恋愛、歴史、ジャンルは様々なれど、どれもカジュアルに読める娯楽小説ばかり。

「書斎とは、まるで性格が反対な本ばかりね」

丸柴刑事も、色とりどりの色彩にあふれた背表紙群を見て言った。さらに、

「ラノベもあるよ」

理真が示した段には、その言葉どおり、いわゆるライトノベルばかりが並んでいた。その中の一冊を抜き出した理真は、一番後ろのページ、奥付を確認して、

「……でも、蔵書印はない」

私と丸柴刑事もランダムに本を抜いて確かめてみたが、そのどれにも書斎の本とは違い、やはり蔵書印は捺されていなかった。

「もしかしたら」丸柴刑事は、抜き出した本――ティーンに人気のある恋愛小説だった――を棚に戻して、「書斎で唯一居場所がなかった三浦さんが書いた本も、もとはここにあったものだったのかもね」

あの『無幻のデスペラード』にも蔵書印はなかった。

「それにしても、まさか、壁の向こうにこんな本棚が隠されていたなんて」

「しかも、小説本ばっかり。別に隠す必要のあるものとは思えないけど」

私と丸柴刑事は、改めて壁一面をほぼ埋める背表紙を見回した。そこに、

「丸姉、由宇」

理真が、棚の最下段の一角を指さした。そこにあるのは本ではなかった。無地の紙袋が無造作に置かれている。屈み込んだ丸柴刑事は、その紙袋を棚から引き出すと、理真、私と顔を見合わせてから、慎重に袋の口を開けていき、

「あっ!」

その中身を目にして思わず声が出た。紙袋の中には、ぎっしりと札束が詰め込まれていたのだ。

「何百……いや、千万単位の額になるわよ、これ……」

中身を目分量で推定した金額を丸柴刑事が口にしたが、それが的を射た金額なのかどうか、私には分からない。なにせ、何百、何千万という単位の現ナマなど見たことがないからだ。

「聞き込みの話の裏付けになるね、これは」

理真が言った。そうだ。「被害者はここのところ金回りがよくなってきたらしい」という証言があった。

「さっきも言ったけれど」と丸柴刑事は、「銀行に極端な額のお金の出入りはなかったから、これは、あまり公にできない類いのお金だという可能性が高いわね……」

「犯罪行為か何かで得たお金ということですか?」

私が訊くと、

「そうとしか考えられないけど――」

「丸姉」そこに理真が声をかぶせ、「札束のほかに、何かある」

理真が指さした。見ると、確かに札束の山と紙袋の間に挟まるようにして、ライター程度の大きさをした箱状の物体――恐らく電子機器――がある。丸柴刑事が掴み取ったそれを見た理真が、

「ボイスレコーダーだね」

その機械の正体を口にした。

「バッテリーは残っているわね」丸柴刑事がスイッチを入れると、小さな液晶画面のバックライトが灯り、「データがひとつだけ入ってるわ」

「……聞いてみよう」

理真の言葉に、私たちは顔を見合わせて頷くと、丸柴刑事がレコーダーを操作して、保存データを再生させた。

『素晴らしい出来ですよ』

スピーカーから聞こえてきたのは、

「この声、三浦さんじゃない?」

丸柴刑事が言うと、理真と私も頷いた。確かにその声は先ほど聴取をした、社長と作家の二つの肩書きを名刺に記していた三浦和哉のものだ。続けてスピーカーからは、

『本当にいいのか……?』

別の人物の声が聞こえてきた。その次には、また三浦の声が、

『いいも悪いもあるわけないじゃありませんか、土師部先生。今さら何を言っているんですか』

その言葉から、聞き知らぬ声の主が、被害者である土師部芳廣のものであることが分かった。以下、土師部と三浦とのやり取りが続く。

『しかし……もしもバレたら……』

『そんな心配はご無用ですよ。このことを知っているのは、僕と先生の二人だけです。僕のほうからバラすわけがないじゃありませんか。だから、先生さえ覚悟を決めてくれたら、それでいいんですよ』

『わ、私だって、こんなことを公にできるわけがない……』

『だったら、やはり、何の心配もありません』

ここで、パラパラと紙をめくる音が入る。

『いや、しかし、本当に意外でしたね。先生にこんな才能があったなんて。本当に傑作ですよ、この「無幻のデスペラード」は』

そこで、私たちは再び顔を見合わせた。そうしている間にも三浦の声は続き、

『どうしたんですか、そんな顔をして。もしかして、惜しくなったのですか? やはり、これをご自身の著作として発表したくなったとか?』

『そ、そんなつもりは……毛頭ない』

『そうですか。まあ、もっとも、ド硬派な書評家で通っている土師部先生が、こんな“ザ・ラノベ”とでもいうような小説を書いたと言ったところで、誰も信じないとは思いますけれどね。……では、報酬の件ですが、前に話したとおり、銀行振り込みなどを使うのは危険ですので、僕が直接、先生のご自宅に持って伺います。もちろん、本が出たあとの印税も、すべて先生に差し上げます――差し上げる、という言い方は変ですね。そもそも、これを書いたのは先生なんだから、先生が受け取るのは当然の権利です。喜んで下さい先生、この『無幻のデスペラード』はヒットしますよ。僕は、ことラノベにかけては一家言あるつもりです。その僕が言うんだから間違いない。すぐにアニメ化も決まるでしょう。そうなれば、本のみならず、グッズなどの印税も入ってきます。確実に続編を書くよう依頼されるはずですから、そのときは、また頼みますよ……』

そこでデータは終わり、スピーカーは沈黙した。

私たちは三度顔を見合わせると、まず、丸柴刑事が、

「理真、これって……」

「……そうだね」神妙な顔をしている理真は、「大ヒット作『無幻のデスペラード』の作者は、三浦さんじゃなかった。土師部さんが書いたものを、三浦さんが自分の作品として発表したということみたいね……。このお金は、その報酬、そして、本の印税……」

理真は、紙袋の中に詰まった札束を見やった。私も、一度そちらに視線を動かしてから、

「どうして、そんなことを?」

「土師部さんが、自分の作品として出すことをためらったからじゃないかな。録音にもあったけれど、土師部芳廣という人物とライトノベルとでは、あまりにイメージの乖離が過ぎる。ラノベやエンタメ小説をたくさん所有しながら、こんな手の込んだ隠し本棚にしまっておいたのも、そのことを自覚していたからなのかも。この本棚の本にだけ蔵書印を捺さなかったのも、もしも、この本の一冊でも外部に流出してしまったら、と考えたからなのかもしれない」

「その土師部さんが書いたラノベが、三浦さんの作品として発表されることになったのは?」

「二人が懇意になってから、そういう話が出たのかも知れない。土師部さんが、実は小説、しかも、ライトノベルに属する作品を密かに書いていることを教えて、それを読ませてもらった三浦さんが、自分の作品として出させてもらうことを頼んだとか……」

「そこのところ事情は、本人から聞かせてもらうわ」

丸柴刑事は、ボイスレコーダーをハンカチで包み、懐に入れて、

「ということは、土師部さんを殺害した犯人も、三浦さんということに?」

「動機は?」

理真に問われると、

「それは、ひとつしかないんじゃない? その、何とかのデスペ何とかっていう小説を書いたのは自分だと世間に公表する、とでも言われたのよ。それで口論になって……」

「ちょっと待って下さい」と私が口を挟み、「それじゃあ、現場のあの状況は、どういう意味を持つんです?」

「……土師部さんが、本の海の中で死んでいた状況のことね」

「そうです。あれは、やっぱり“見立て”だったんでしょうか?」

「土師部さんが、“鈍器本に埋もれて死にたい”と言っていたことを思い出して? せめて、本人の希望を叶えてやろうと……?」

「そうなると、見立てというよりは、葬送の意味合いで作り出されたということになりますね、あの現場状況は」

「でも、理真が指摘していたけれど、同じ鈍器本の中でも、文庫本だけが除外されていた理由が分からないわ。あの本棚にあった文庫本の冊数からして、偶然そうなったとも思えないし」

「そうでしたね」

「何か考えはある? 理真」

水を向けられた探偵は、しかし、人差し指を下唇にあてたまま、

「……あの状況は、見立てでも葬送目的でもないんだよ」

「えっ? どういうこと?」

「これは、由宇も丸姉も気付かなくて当然だと思う。二人とも、『無幻のデスペラード』は読んでないでしょ」

「ええ、確かに未読だけども」

丸柴刑事に視線を向けられて、私も、そうだ、と答えると、

「あの小説を読んでいることに、どういう意味があるの?」

再び探偵に問いかける。

「実はね、『無幻のデスペラード』の中に、こういうシーンがあるの。主人公と敵対する組織が、“本の中をくり抜いて、そこに札束を隠す”っていう」

「――現場のあの状況は、本の中に札束が隠してあると思った犯人が、棚の本を漁った結果だということ?」

「そう考えてみると、現場に散乱していた本が、分厚い“鈍器本”だけだったことにも説明が付くよね」

「札束を隠すとなれば、ある程度厚みのある本のほうが都合がいい」

「加えて、抜き出された――探された本の中に文庫本が一冊もなかった理由も分かる」

「――そうか! 文庫本では本の高さが足りないから、そもそも紙幣を入れられない。だから、探す必要もないということね」

一万円札の長辺の長さが十六センチに対して、一般的な文庫本の高さは十五センチ程度だ。

「……でも、そうなると、三浦さんを犯人と仮定するなら、その犯人像とは食い違いが出てくるわ」

丸柴刑事が首を傾げると、理真も続けて、

「そうだよね。さっき聞いたレコーダーの会話内容のとおり、三浦さんは、そもそも『無幻のデスペラード』を自分の著作として譲ってもらうためにお金を渡していて、以降に入る印税もすべて土師部さんの渡すと約束しているから、お金に困っているわけでは全然ない」

「会社も業績好調だという話よ。金銭目的で犯罪を行う動機がないわ」

「カムフラージュなんじゃないですか?」と私が意見を述べる。「さっき丸柴さんが言ったように、三浦さんが土師部さんを殺害したのは、『無幻のデスペラード』の本当の作者は自分であると公表されるのを阻止するためだった。そして、犯行後に、犯行動機は金銭目的である、と捜査を誤誘導するために現場を偽装した」

「警察が“犯行動機は金銭目的”と考えている以上、金に困っていない自分は、まんまと容疑圏外に逃れられるっていうことね。その線もあり得るわね……」丸柴刑事は、うーん、と唸って腕を組むと、「というか、そもそもの話、金銭強奪目的の犯人が、“札束が隠してある本を探す”っていう思考、行動自体が変というか、発想の飛躍が過ぎるわ。私も、実際にそうしたのか、偽装なのかはどうあれ、あの現場の状況が、“本の中に隠してある札束を狙ってやったもの”だという理真の推理には頷ける。本の中でも、お札が入らない文庫本だけが除外されていることが、その傍証になるものね。確かに、“くり抜いた本の中に何かを隠す”っていうのは、映画やドラマなんかで使われることはある手だけれども、窃盗犯が取る行動としては、やっぱり異常よ。まさか、本当にそんなこと――本の中に札束を隠す――をしている人がいるなんて思わないじゃない、普通。それでも、“金銭を探す目的で本を漁った”という発想が出てくるというのは、そういう話が強烈に印象に残っていたからこそだと思う」

「『無幻のデスペラード』の作者――本当は違うけれども――である三浦さんなら、容易にそういう思考に辿り着くと」

「それと、今は三浦さんにばかり注目しているけれど、他の二人――榎倉さんと國井さんへの容疑も消えたわけじゃないわ」

「その二人も直近に『無幻のデスペラード』を読んでいたというのなら、お金の隠し場所として、咄嗟に“本の中”と連想してもおかしくはないですね。これも三浦さん同様、本当にそう思っていたのか、はたまた偽装のためか、ということも含めて」

「どうだろう、理真」

私たちが顔を向けた探偵は、またも人差し指を唇にあてており、

「確かに、あの現場状況から犯人を推定するのは、蓋然性が低い勝負だと思う」

「どうする?」

「……私に作戦がある。罠を仕掛けてみよう」

理真は、指を離した唇から、そう漏らした。

第7章 小説家になるために

「長らくお待ちいただき、申し訳ありません。ご協力感謝します」

応接室に戻った理真は、三人の容疑者を前に頭を下げた。榎倉は小さく会釈を返し、國井は新幹線の時間が気になっているのか腕時計に目を落とし、三浦は神妙な顔で俯いている。理真は、そんな三人の様子を眺めると、

「先ほど現場検証が終わりました。その結果……犯人に繋がる、ある手がかりが存在することが分かりました」

それを聞くと、三人は皆一様に理真を向いた。理真も皆の目を見返して、

「犯人は、現場から一冊の本を持ち出していたことが分かったんです」

「本……ですか?」

「はっ?」

「えっ?」

榎倉、國井、三浦は、それぞれ短い反応を返す。そうです、と理真は続け、

「殺された土師部さんの書斎は、ジャンル、作者ごとに丁寧に蔵書が整理、保管されていたため、なくなっている本があればすぐに分かったんです。知人の方々へ聞き込みをした結果、土師部さんは書斎に他人を入れたことは一度もなく、蔵書を他人に貸すということも決してしない人だったそうです。にもかかわらず、書斎からは本が一冊なくなっていました。ということは、そのなくなっている本は、犯人の手により――どういった目的かは分かりませんが――持ち出されたと考えるより他ありません。つまり、犯人は、土師部さんの書斎から持ち出した本を今も所持している可能性が非常に高いというわけです」

三人は、他の二人の様子を窺うように、ちらと視線を交差し合う。

「そこで、どうでしょう、この場で皆さんの所持品検査を行うことを、ご了承いただければと思うのですが」

理真が言うと、

「私は、構いませんよ」

「……私も」

「あ、ああ……」

榎倉、國井、三浦の三人全員が、それを了承した。

果たして、三人ともそれぞれの鞄の中には、一冊ずつ本が入っていた。

榎倉が所持していたのは、近代新潟県の成り立ちを記した解説本だった。

「聴取のときにも申し上げましたが、東京で資料用に購入したものです。土師部先生の書斎にあったものではなく、間違いなく私の本です。作品資料として購入したものですので、経費として計上するためレシートも取ってあります」

國井の鞄からは、刊行されたばかりの歴史小説の文庫本が出てきた。

「私も聴取で言ったとおり、新幹線の車中で時間を潰すために東京駅の売店で買ったものですよ、これは。四六判やハードカバーはかさばるので、私は移動中に読む本はもっぱら文庫本ばかりです。レシートは、すぐに捨ててしまいました。仕事ではなく、完全に私の趣味で買った本ですからね。証明するのは……難しいと思います。東京駅の売店なんて、常に客でごった返していますから、店員が私の顔を憶えているわけはないでしょうし、現金で買ったから、購入履歴も辿れないでしょう……」

三浦が持っていた本は、他の二人とは形式が少し違っていた。宅配便での配達用に梱包されたライトノベルだった。

「これは昨日、東京の作家仲間から送られてきたものです。いわゆる献本というやつですよ。その作家のサインも入っていますよ。“三浦さんへ”って。しかも、この本の正式な発売日は三日も先で、まだ店頭には並んでいません。これが僕の本だということは明らかだと思いますけれど……」

三人は、テーブルに置かれた自分の本を前に、緊張の面持ちでソファに腰をかけている。それぞれの本の出所を聞き終えると、理真は、

「國井さんだけが、その本がご自身のものだと証明できないようですね」

「――ち、違う」國井は勢いよく頭を上げて、「これは間違いなく私が買ったものです」

「ですが、榎倉さんや三浦さんのように、証明する手段が――」

「見て下さい!」國井は、テーブルに置かれた自分の本を引っつかみ、奥付ページを開くと、「蔵書印がないじゃないですか! 土師部先生は、自身の本には必ず蔵書印を捺していました。それがないことが、少なくともこれが土師部先生の本ではない、書斎から持ち出された本ではないという証拠になるじゃありませんか!」

確かに國井が開示した奥付ページには、何の捺印もありはしなかった。が、

「……國井さん」理真は、ことさら落ち着いた口調で、「あなた、どうして土師部さんが自分の本に蔵書印を捺していたということをご存知なのですか」

「……えっ?」興奮から一転、きょとんとした顔になった國井は、「どうしてって……み、見れば分かる話じゃないですか」

「どこで見たのですか」

「どこでって――」

國井の顔が青くなった。失言に気付いたのだろう。つい今しがた、理真の口から、土師部は「書斎に他人を入れたことは一度もなく、蔵書を他人に貸すということも決してしない人だった」と聞かされたばかりだ。

「國井さん」と、理真の後ろに控えていた丸柴刑事が、「捜査はまだ始まったばかりです。近隣への詳細な聞き込みや、付近の監視カメラの映像確認などは、これから行われることになります。そうなれば、新たな目撃情報や決定的な映像証拠が出てこないとも限りません。もしも、あなたが土師部さんを殺めた犯人だというなら、今、この場でなら、出頭扱いにすることも可能です」

國井は何も言い返さず、青い顔を冷や汗で滲ませたまま、がくりと肩を落とした。

「ここ最近、土師部先生の金回りが妙によくなっていたことは、編集者の間でも話題になっていました。突発的な大きな仕事が入ったわけでもないのに、どうしたのだろうって。

私は、ひと月ほど前、先生と差しで飲んでいたときに、それとなく話を振ってみたんです。そうしたら先生、酒の勢いもあったのか、『臨時収入があった』といった意味のことを口にされていました。恐らく、ご自身はご記憶になかったでしょう。先生は酔うとすぐに記憶が飛ぶタイプでしたから。それを知っていた私は、さらに突っ込んで訊いてみたんです。その臨時収入は、どこにしまってあるんですか、やはり銀行口座ですか、と。そうしたら先生、『本と一緒にしてあるよ』と笑っておっしゃいました。

そんなことがあって、今日、私は先生のご自宅を訪れることになりました。本当の約束の時刻は、午後十二時半だったんです。時間どおりに私は先生宅を訪れて、企画の打ち合わせをしていたのですが、先生が『飲み物を切らしているから買ってくる』と席を立たれました。それくらいなら私が、と申し出たのですが、自分の好きな銘柄は決まった店にしか置いておらず、この辺りの地理に疎い私では買い物は無理だろうと、先生ご自身が出られたのです。そうしてご自宅には私ひとりとなり……チャンスだと思いました。もちろん、先生が書斎に他人を入れないという話は存じ上げていました、ですが、だからこそ、金の隠し場所としては最適だろうと思い、さらに、飲んでいたときに先生が口を滑らせた、『金は本と一緒にしてある』という言葉を合わせて、書斎に金があることは確実だろうと考えたのです。

そうして、いざ書斎に入ったのですが、まず驚いたのは、部屋の机の上に『無幻のデスペラード』が置いてあったことです。土師部先生がこういうものを読むのか、と意外に思ったのですが、同時に、あの、『金は本と一緒にしてある』と言った言葉の意味が分かったのです。私も『無幻のデスペラード』は既読でした。業界でも話題になった一冊ですから、仕事のためにと読んでいたんです。その中に、悪役がくり抜いた本の中に札束を隠しているというシーンがあったことを思い出し、そういうことか、と膝を打った私は、本棚にある新書以上のサイズの、札束を入れやすそうな分厚い本だけを狙って、中を検め始めたのです。作業に夢中になっていたためでしょうか、先生が帰宅されたことにも気付きませんでした。あとはもう……記憶があやふやなのですが……先生に顔を真っ赤にされて叱責され、連載も引き上げると言われ……編集長になんと言い訳したらいいのかとか、ギャンブルで作ってしまった自分の借金のこととか、色々なことで頭が真っ白になって……気が付くと、本を拾い上げるため先生は背中を見せていて、視界の端に、金属製の置き時計が見えて……。それからも、私は書斎の本を漁り続けました。先生のご遺体を前に、もう後戻りは出来ない、と意地になっていたのかも知れません。でも、ふと冷静になって、一刻も早くここを離れなければ、と……。午後一時を過ぎたあたりでした。私は、アリバイ工作のため、スマホをかけると外に出て……あとは先に探偵さんに話したとおりです。……ええ、そうです。公園で本を読んでいました。面白い小説でしたよ。私はいっとき、自分の犯した罪も忘れて、その本の世界に没頭――逃避していたくらいで……」

のちに行われた聴取で、國井はそう自供したという。

國井が連行されていった応接室で、

「三浦さん、実は、土師部さんの寝室から、大量の現金が発見されました」

そう理真から告げられると三浦は、がばりと顔を上げた。理真の声は続き、

「現金は紙袋の中に入れられていたのですが、その中に、ボイスレコーダーも」

「ボイスレコーダー?」

「はい。録音されていた内容は……」

それを聞くと、三浦はすべてを察したようだった。

「……すべて、ご存知なのですね」

力ない三浦の言葉に、理真は黙って頷いた。

「古典や純文学だけでなく、いわゆるエンタメ系の小説も最近研究している、と土師部先生から聞かされたのは、パーティで知り合ってから二箇月ほど経過した頃のことでした。僕は意外に思ったのですが、先生いわく、『活字離れが叫ばれて久しい時代にあって、かつ、活字よりも映像のほうが断然相性がいいはずのエンタメというジャンルにおいても、活字の本が継続的に売れ続けているというのには、何か理由があるに違いない』と興味を持たれたからだそうです。特に先生の興味を引いたのは、一般的なエンタメよりも“ライトノベル”と呼ばれるジャンルの小説でした。人気作品を購入して、片っ端から読み込んだそうです。さすがに購入するのには抵抗があったようで、ラノベを買いに行くときだけは、帽子にマスクという完全防備で書店に赴いたそうですが。

そうして、ラノベ、エンタメ小説の構造、読者に受ける要素を研究した結果、先生は『自分にも書けるのではないか』と感じ、習作を手がけてみたそうです。それが、『無幻のデスペラード』でした。

最初こそ渋っていましたが、根負けしてとうとう、先生はその習作の原稿を僕に読ませてくれることになりました。正直、震えましたよ。的確かつ的を射た研究の成果に、数々の本を読み込んできた先生の知見、思想が加えることで、問答無用に面白い小説が完成されていたからです。文章だってもちろん読みやすい。ただ単に分かりやすく書かれているというだけでなく、“こんな高度な文章を理解できて、しかも面白く感じ取れる自分は凄い”と、読者の自尊心をくすぐるというか、実に上手い書き方がされていたことに舌を巻きました。絶妙なバランス調整がされた良質なゲームを遊ぶような感覚に近かったかも知れません。

当然、僕は、これは一刻も早く世に出すべきだと進言しました。しかし、先生にそのつもりはありませんでした。あくまで個人的な興味から行った研究の成果に過ぎないから、と。でも、僕は引き下がりませんでした。いちラノベファンとして、これは絶対に出版されるべきものだと、ある種の使命感に燃えたんです。あまりに僕が熱く語ったせいでしょうか、先生は、『そこまで言うなら、君の作品として出してみるか』と――恐らく冗談半分で口にされたんです。その言葉が……僕の中の忘れかけていた想いを再燃させました。“小説家になりたかった”という想いです。

僕は過去に、何回も小説を書いては、公募に出すことを繰り返していました。繰り返していたということは、その中のひとつもものにならなかったということを意味します。一次選考を通ったことも一度もありませんでした。そうしているうちに仕事のほうも忙しくなり、“小説家になりたい”という夢の火は、僕の中でいつしか消え失せていました……いえ、そう思い込まざるを得なくなっていたんです。もう、これ以上落選を繰り返したくない、そんな恐怖に負けたんです、僕は。

『無幻のデスペラード』を自分の著作として発表できる。それは僕にとって抗うことのできない悪魔の誘惑でした。何とか先生を説き伏せて、納得させて、僕は譲り受けたその原稿を公募に出し、当然のように大賞を受賞しました。当たり前の結果でした。あれを落とす選考員など、この世にいるわけがありません。作者が現役の青年社長だということも話題に拍車をかけ、『無幻のデスペラード』は一気にスターダムに上り詰めました。

受賞が決まった直後、僕は祝杯を挙げるために先生のご自宅を訪れたのですが、先生の表情が心の底から晴れてはいなかったことは薄々感じ取りました。でも、もう後戻りなど出来るわけがありません。『先生と僕はもう一蓮托生の関係なんですからね』そう強がることが精一杯でした……。結果、先生を苦しめて、下手に謝礼として大金を渡したばかりに、それが原因で、死なせてしまうことにまで……。

僕に、才能がなかったのがいけなかったんです。小説の才能が……。自分の力で結果を出せるだけの才能があったら、『無幻のデスペラード』はひとつの習作として留め、世には出さないという先生の意志を支持できていたはずです。でも、僕には、あの習作の存在は眩しすぎました。あれだけの傑作を書き上げたのに、“ただの研究成果”と言い切ってしまう先生に嫉妬もしていたでしょう。

僕は、やっぱり、小説家になりたかったんです。小説家になれるのなら、今の地位、財産、すべて引き換えにしても全然構わない……。でも、才能だけは、どれだけの金銭を出しても絶対に買うことは出来ません。凡人なら凡人なりに、いちファンとして生き続けられればどれほど楽だったか知れません。でも、僕は“向こう側”にどうしても行きたかったんです。“推される側”になりたかったんです。才能のない人間が才能を欲してしまったんです。決して手の届かないものを渇望してしまったんです。これがどれだけ地獄か、分かりますか……」

そこまで一気に喋り終えると、三浦は歯を食いしばって落涙した。嗚咽する三浦の横に座り、そっと背中をさすったのは榎倉だった。

「三浦さん」榎倉は、慈母のような声で話しかける。「小説を書く才能なんて、誰も持っていないんですよ。持っているのは、“小説を書き続ける才能”です。私だって、小説家としてデビューしたのは四十三歳のときでした。もっと遅くに花が咲いた作家さんだって、大勢いますよ。あなたはまだ二十代そこそこでしょ。これからも読み続けて、書き続けて下さい」

三浦はただ肩を揺すり、涙を拭った。土師部が書いた作品を自作として発表した。このことは当然糾弾され、彼は一生その罪を背負っていくことになるだろう。だからといって、彼に向かって“筆を折れ”などとと言う権利など誰にもないはずだ。

三浦の落涙は、かつての想いが消えていない――いや、それは決して消すことなどできない想いであることの証左だ。想いを消すことが不可能なのであれば、燃やし続けなければ。書き続けなければ……。

第8章 夢の光

「理真、最後の謎」

現場をあとにする覆面パトの車中、ハンドルを握る丸柴刑事が口にすると、

「なに?」

助手席に座る理真が応じた。

「例のパスワードのこと。書斎の机に貼ってあった付箋は、寝室の折戸を開けるための解除番号が隠された、いわば暗号だったわけだけど、その暗号がパソコンを開くためのパスワードとしても使われていたのは、どうして?」

「たぶん、カモフラージュだったんだと思う。土師部さんは、六桁の折戸の解除番号を憶えていられるか不安になって、いつでもその番号を確認することの出来る暗号として、書斎の目に付くところに残したんだよ。でも、そんな一見意味不明な暗号を書いた付箋がこれ見よがしに机に貼ってあったら、絶対に怪しまれるじゃない。だから土師部さんは、必要もないのに、その暗号をパソコンのパスワードに設定して、もしもそれを人に見られても、ただ単にセキュリティがガバガバな人なんだな、と思って完結してもらえるよう考えたんだろうね」

「なるほど。一度調べたところは二度調べないってよく言うもんね。実際、私たち警察も、あの文字列で実際にパソコンが開いたものだから、これはパソコンのパスワードでしかないんだな、って、それ以上の意味があることなんて考えもしなかったわ」

ため息を吐き出して、丸柴刑事は、

「あと、そもそもの話さ、土師部さんが『無幻のデスペラード』を普通に自作として発表していれば、今度の事件は起きなかったはずよね」

「そうかもね……」

「やっぱり、抵抗があったんですかね? 硬派な書評家がライトノベルを書くっていうのが。それを発表するっていうのが」

後部座席から私が言うと、丸柴刑事は、さらに、

「うん。あの隠し本棚の件から考えても、その可能性は高いわよね。“硬派な書評家である自分が……”って気持ちはあったんだと思う。それと、年齢的なことでも抵抗があったのかもしれないわね。土師部さんて六十歳を超していたでしょ」

「そんなの、人の好き勝手じゃないですか」

「でも、周りの人たちの反応を気にする人もいるでしょ。“いい歳してライトノベルなんて書いてる”って揶揄する声が出てきそうじゃない」

「そんなの無視ですよ、無視」

「そうするのが一番なんだけどね」と理真も入ってきて、「『人生において何かを始めるのに遅すぎることはない』って、よく言うけれど」

「言うね」

「その言葉が通用するのは主観視点においてだけなんだよ。『いい歳して何を幼稚なことをやってるんだ』みたいなことを言う人って、まだまだ多いし」

「人の迷惑になることとか、犯罪行為とかは当然論外だけれど、年相応の節度や常識を持ってやる分には、別にいいじゃんね」

人生百年と言われる時代、私たちはこれまでの価値観、概念をアップデートさせる必要があるのだろう。

「うん」と理真は頷いて、「私、恋愛小説の公募に九十歳の男性が作品を送ってきたって話を、去年聞いたことあるよ」

「素敵なことだと思う」

「だよね。で、こっそり私も読ませてもらったんだけどさ、結構いいんだよ。まあ、所々、それ、今の十代が使う? みたいな言葉が混じったセリフがあったりしたけど」

「あはは」

「その作品は惜しくも二次選考で落とされたみたいなんだけど、作者の方は今年も応募してたみたい」

「やるね。書き続ける才能、だね」

「本当、それって、一番大事なことだと思う……」

理真は車窓に視線を移した。夜のとばりが下りた街に明かりが灯る。人の生活の証し。その中には、日々の生活、仕事に追われながらも、未来の傑作を生みださんと奮闘を続ける人たちも大勢いるだろう。“書き続ける才能”、それは誰もが持っている力のはずだ。

「丸姉、おなか減った」

私のセンチメンタルは思いは、あまりにも俗物的な理真の一声にかき消された。

「もうこんな時間か」丸柴刑事はコンソールの時計を見やって、「じゃあ、何か食べる?」

「頼りにしてるぜ公務員」

「仕方ないな……。ま、今回も助けてもらったし、思い切って奢るわ」

「そうこなくっちゃ」

「ごちそうさまです」

理真は両手を上げ、私は頭を下げた。

「失敗を恐れるな」と言う人がいる。恐らくその人は、失敗したことのない人だ。失敗は恐ろしい。三浦も、落選という失敗――恐怖から逃れたいため、執筆自体をやめてしまった。いつか受賞できるかもしれないという希望よりも、失敗という結果から逃れる方を選んだ。それほどまでに失敗は怖い。ときには人の命さえ奪う。

「“失敗”というのは結果なのだから、何かを初めても、それをやめてしまわない以上、“失敗する”ということはあり得ない」ということを言っていた人もいる。これこそが、失敗から逃れる最大の方策なのかもしれない。

「……由宇」

「……えっ?」

助手席から振り向いて、理真が声をかけてきていた。

「なに?」

「ラーメンとハンバーグ、どっちがいい?」

「そうだねぇ……今の気分は……ラーメンかな」

「丸姉、二対一でラーメンに決まった」

「まさか、奢る側の意見が却下されるとは思わなかったわ」

「私、行ってみたい店があるんだ」

理真は、カーナビを操作し始める。

夜のとばりを、あまたの夢の光の中を、私たちを乗せた覆面パトは、濃厚合わせ味噌ニンニク盛りが売りのラーメン屋に向けて、ひた走った。