第1章 潰れたイチゴの謎

「イチゴモンジャー!」

「ナシモンジャー!」

「ブドウモンジャー!」

「モモモンジャー!」

「マスカットモンジャー!」

果物を模した仮面を被り、おそろいのスーツに身を包み、白地に水玉模様のマフラーをなびかせているヒーローたちが、名乗りに合わせてポーズを決めた。そして最後に、

「水と大地と太陽の贈り物、我ら、果汁戦隊クダモンジャー!」

五人全員が声を揃えてチーム名を叫ぶ。背後でカラフルな煙を伴った爆発が起き――たりはしない。いわゆる“ご当地ヒーロー”であるクダモンジャーに、そこまでの予算はない。

私、江嶋由宇は、友人である安堂理真とともに、この“果汁戦隊クダモンジャー”の映像を視聴するため、スマートフォンの画面を覗き込んでいる。数ヶ月前、新潟県内で催されたイベントにゲスト出演した際に撮影されたものだ。

さて、名乗りを上げたあとのクダモンジャーたちは、世界征服を狙う悪の怪人との戦闘に突入――はしなかった。手を振りながら、イベントに訪れたお客たちの間に入っていき、握手や記念撮影に応えていた。話によると、予算や人員の都合上、敵役の着ぐるみや音響素材などをそろえて、本格的なヒーローショーを運営するまでの余裕はないためということらしい。

「もうすぐ着くわよ」

運転席で覆面パトのハンドルを握る丸柴刑事が、後部座席の私たちに声を掛けた。それを受けて、理真が動画を停止させ、スマートフォン――彼女のものだ――を懐にしまい込む。私は眼鏡を上げ、目頭をつまんだ。視力がよくないせいもあるが、私は未だにスマートフォンの小さな画面で映像を視聴することに慣れない。すぐに目が疲れてしまうのだ。

フロントガラスの向こうに、公園駐車場入り口を示す看板が見えてきた。その公園が、私たちの目的地。殺人事件が起きた現場だ。

今朝、“果汁戦隊クダモンジャー”が出演予定だったイベントの控え室で、死体が発見された。その被害者は、クダモンジャーのメンバーのひとりで、イベントにゲストとして呼ばれ、出演する予定だったという。先ほど、私と理真が、ここ新潟のご当地ヒーロー“果汁戦隊クダモンジャー”の映像を観ていたのは、つまり、殺人事件捜査の一環だったというわけだ。

本来であれば、多くの入場者、関係者で賑わっていたであろう、郊外の公園を貸し切って催される予定だったそのイベント会場は、当然のことながら開催の中止を余儀なくされた。

数台の警察車両が居並ぶ、入場口近くの駐車スペースに覆面パトを駐め、丸柴刑事を先頭に私たち三人は会場へと足を運ぶ。入退場口に歩哨の警察官が立っていたが、事情を知らされているのだろう、丸柴刑事だけでなく、その後ろに続く――民間人である――理真と私にも敬礼でもって迎え入れてくれた。その事情とは、すなわち、この事件に素人探偵の捜査協力が入る、という決定だ。

私、江嶋由宇の隣を歩く女性、安堂理真は、作家を生業としているが、他にもうひとつの顔を持っている。“素人探偵”という顔を。彼女が居住する新潟県を管轄する新潟県警管内において、通常の捜査では解決不可能と思われる異常な事件、いわゆる“不可能犯罪”が発生したさいに、お呼びが掛かることが多い。そして、事件現場に赴くにあたり、私も理真に同行することがほとんどだ。私と理真は、高校時代からの友人同士であるとともに、探偵とワトソンの関係でもあるからだ。

ちなみに、理真と私の前を歩く、新潟県警捜査一課の紅一点、丸柴栞刑事は、県警内においての理真――すなわち素人探偵への最も良き理解者のひとりだ。事件のさいには、ほとんど私たちと行動をともにしてくれる。探偵、ワトソン、刑事のセットで動く三人全員が女性であるというのは、古今の素人探偵事情を俯瞰してみても珍しい組み合わせなのではないかと思っている。

事件発覚までの経緯は、すでに丸柴刑事から聞いている。

今朝の午前九時半頃のこと、“果汁戦隊クダモンジャー”の一員として、イベントに参加することになっていた長谷裕也は、会場の控え室に入ったところで、床に俯せに倒れている男性を発見した。その人物は、同じくクダモンジャーとして、この日のイベントに出ることになっていた城ノ内界人。その体はすでに冷たくなっており、背中には刃物によるものと思われる刺し傷が穿たれていた。長谷のあげた悲鳴を聞きつけ、現場には三人の男性が駆け込んできた。その全員も、やはりクダモンジャーのメンバーで、すでに会場に到着しており、現場となった部屋とは別の控え室で待機していたのだ。

通報を受けて駆けつけた警察は、一種異様な光景を目にすることとなった。というのも、到着したばかりである長谷以外の四人は――頭に被るマスクこそ装着していなかったが――首から下だけは、すでに“クダモンジャー”の衣装に着替えを終えていたためだ。そう、“四人”ということは、死体となっている城ノ内も例外ではない。被害者は、クダモンジャーのヒーロースーツ姿という、非日常的な服装をしたまま、その生涯を終えることとなったのだった。現場には、その他にも不可解な事柄がいくつかあるという話だが、言葉では説明しづらいらしく、詳細は実際に現場を訪れてからということになった。

左右に無人となった屋台が並ぶ会場の目抜き通りを抜け、奥にあるイベントステージまで来た。そのステージ前にも警察官が立っているのが見える。丸柴刑事は、理真と私をステージの裏へと誘った。そこには小さな平屋の建物があり、ドアの前には、やはり警察官が歩哨していた。

「現場は、そこよ」立ち止まった丸柴刑事が、その建物を指さして、「この公園の管理所だけど、今日は、“クダモンジャー”として出演する青果組合の方たちの控え室として使われる予定だったわ」

青果組合――そう、今度の事件に関わることとなった、“果汁戦隊クダモンジャー”とは、果物販売促進を目的として、市内にある青果組合によって組織されたご当地ヒーローだ。クダモンジャーに扮する“中の人”も、全員がその組合の所属員が務めているという話だ。

歩哨の警察官がくれる敬礼に、丸柴刑事は同じく敬礼を、理真と私は会釈を返し、私たちは現場建物内に足を踏み入れた。ドアをくぐると、左右に廊下が延びており、前方の壁に二枚、左の廊下の突き当たりに一枚、それぞれドアが見える。

「右のドアは炊事場とトイレに、左のドアは事務室に繋がっているわ。廊下の突き当たりに見えるドアは裏口よ」丸柴刑事が、三枚のドアについて教えてくれ、「現場は、事務室」

と左のドアに向かい、ノブを握ると、

「死体は運び出したけれど、理真が来るというから、そのほかの遺留品なんかは全部、まだ発見時のままにしてあるわ。鑑識作業も終わっているし、何に触れてもらっても構わないわよ」

「分かった」

理真が答えると、丸柴刑事は握っていたノブを回し、ドアを押し開けた。

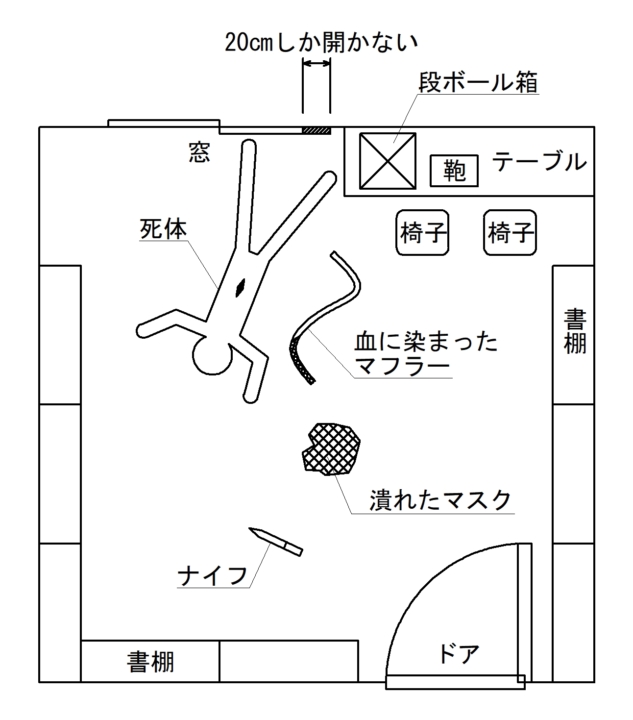

もともとは殺風景な部屋だったであろうことが察せられる。かなりの年数使い込まれているスチール製の書棚が数台、雑然と壁際に寄せられているだけ。そこに突っ込まれた書類は、ほとんどが経年により茶色く変色している。折りたたみテーブルと二脚のパイプ椅子が、窓のすぐ隣の壁に寄せられているが、これは恐らく本来この部屋にあったわけではなく、控え室として使う今日のために急遽用意されたものなのであろう。棚や部屋の様子に比較して、やけに新しい。そのテーブルの上には、被害者の所持品だろうか、鞄と段ボール箱が載っている。そして、床には、人のシルエットの形に白いテープが貼られてある。が、部屋に入った私――と恐らく理真も――の目を真っ先に引いたのは、それらとは全く別の三つのものだった。

「なに、あれ?」

それを理真が指さして訊く。

「マスクよ」

「マスク? って、もしかして……」

理真は、その、赤く、ひしゃげた、平べったい物体に近づくと両手で持ち上げた。

「そう」と丸柴刑事は、「クダモンジャーの構成員のひとり、“イチゴモンジャー”が、頭部に被る“マスク”ね。被害者は、すでにイチゴモンジャーの衣装に着替え終えていた状態で殺されたの。だから、それは衣装の一部ってことね。その」と丸柴刑事は窓際の机、その上に置かれた段ボール箱を指さし、「箱に入れて持ち込まれたものよ」

「イチゴ……でも、これは……」

「そうなの。イチゴモンジャーは、名前のとおり、イチゴを模したデザインのマスクを被ることになっているけれど、そのマスクが、そんな状態になっていたのよ」

理真が手にしたイチゴモンジャーのマスクは、元々イチゴを模していたとは一見して想像できないような形状となっていた。マスクは、折り曲げられ、潰され、ほとんどぺしゃんこにされた、見るも無惨な姿へと変わり果てていたのだった。

「段ボール製だね」

理真は、潰れたマスクを改めて眺める。私も近づいて見てみたが、なるほど、そのイチゴモンジャーのマスクは、段ボールを加工して着色されたものだった。

「そう。きちんとしたテレビのヒーローものなんかだと、こういったマスクは強化プラスチックで作られるそうだけど、なにせ、組合が販促で運営しているご当地ヒーローには、そこまでの予算はないからね。スタッフたちが段ボールや既製の物品を使って作った手作りのものばかりだそうよ」

丸柴刑事の言葉を聞き、潰れたマスクを元の位置に戻した理真は、

「これは?」

また別の遺留品に目を向けた。それは、白地に赤い水玉模様の細長い布状のもので、一方の先端が真っ赤に染まっている。

「それはね、マフラーよ」

「マフラー?」

「そう、防寒目的じゃなくて、ヒーローの衣装のひとつ」

「ああ、そういえば」

理真が口にして、私も思い出した。現場への道中で視聴していた動画にて、クダモンジャーのメンバーは皆、首からマフラーをなびかせていた。よく見てみれば、柄の水玉は単なる赤いドットではなく、小さなイチゴだった。なるほど、ということは、クダモンジャーたちが巻いているマフラーは、白地にそれぞれがモチーフとしている果物が水玉柄に配されている柄だということか。

「これって……」と理真は、床からマフラーの一端を持ち上げて、「血、だよね」

丸柴刑事は、そう、と答えた。理真が手にしたマフラーは、先端から十センチ程度に渡ってが、真っ赤な血痕に染め上げられている。

「このマフラーも衣装のひとつってことは、被害者は、服こそクダモンジャーのものに着替えはしたけれど、マフラーまで巻きはしなかったってこと?」

「あるいは、犯人が外したのかもしれないけどね。もしそうだとしても、何のためにかは分からないけれど」

「だよね……」

とマフラーを置き、立ち上がった理真は、残る三つ目の遺留品のそばに近づく。これまでの二つは、説明を受けなければ、それが何かを理解することは難しい代物だったが、三つ目のこれは違う。立ち止まった理真の足下に光っているのは、刃渡り十センチ程度の、ひと振りのナイフだった。

「それが凶器よ」と丸柴刑事の声が、「被害者は、そのナイフで背中を刺されて死亡したと見られているわ。傷口と刃の形状が一致した。どこにでも売っている量産品だから、入手経路なんかから犯人を辿るのは無理ね。指紋も出ていない」

「凶器……」理真は屈み込むと、「それにしては……」

「何を言いたいのかは、分かる」理真の疑問を察したように、丸柴刑事は、「血が付いていない、ってことでしょ」

理真は頷いた。そうなのだ、“凶器”とされたそのナイフは、刀身を銀色に輝かせて床に置かれている。つまり、血痕の付着が見られないのだ。

「正確には」と丸柴刑事は続け、「微量だけど血痕は認められたわ。恐らく、被害者を刺したのちに犯人がナイフを拭ったのね」

「拭った……凶器を……」

理真の視線は、再びイチゴ柄のマフラーに向いた。そう、血が拭われたナイフと、血が付着したマフラー。この両者が一緒に置かれていたのなら、そこに因果関係を見いだしたくなるのは必然だ。

「すると、犯行の経緯は、こういうこと?」理真は、丸柴刑事に向き直り、「犯人は、ナイフで被害者の背中を刺し、引き抜いて、まだ巻かれていなかったか、あるいは、被害者の首から外したマフラーで刀身の血を拭い、その凶器をマフラーとともに現場に遺棄、そして最後に、イチゴのマスクをぐしゃぐしゃに潰してから、現場を去ったと?」

「現場を一見しただけじゃ、そうとしか考えられないわよね。でね、今、理真が言った犯行の様子が実際に行われたのだとしたら、この現場には、もうひとつ何かおかしなところがあると思わない?」

何だろう。私には思いつかなかったが、

「思う」探偵は即答した。「流された血の量が、あまりに少ない」

「正解」

丸柴刑事は親指を立てた。なるほど、言われてみれば、現場の床や壁に血痕はほとんど確認できない。

「ということは、つまり」理真も、部屋をぐるりと見回して、「凶器のナイフは、被害者が死亡したあとで抜かれたということね。刺した直後や、被害者が絶命しきる前にナイフが抜かれたのだとしたら、まだ心臓は動いているわけだから、大量の出血があるはずだものね」

「そうなの。被害者の死因はナイフで刺されたことによる内出血で、ナイフは被害者が完全に死亡したのち――恐らく、絶命から数分程度経過後――に、引き抜かれたのだと見られている。どうして、わざわざそんなことをしたのか、何か思いつく?」

「……分からん」

その問題に対しては、理真は首を横に振ってから、

「他に、死体に何か特徴とかは、なかった?」

「そうね。服が、結構乱れていたかな。犯人と格闘でもしたみたいに、あちこちに皺が寄っていた。それと、死体に動かされた形跡はないわね」

「格闘、か……」

「でね、二人とも」と丸柴刑事が、さらに、「この事件の異様な状況っていうのがね、実は、もうひとつあるの」

「なに?」

理真が顔を向けると、

「さっき、理真は、犯行の様子を推測したとき、最後に、『犯人は現場を去った』と言ったけど、まさに、その“去り方”が問題になっているの」

「どういう意味?」

「被害者が死亡した時間帯、この建物は密室状態に置かれていたのよ」

第2章 違和感ある選択

「密室?」

理真は声を上げた。

「そう」と丸柴刑事は手帳を開くと、「詳しく説明するわ。被害者の死亡推定時刻は、今朝の午前八時半から九時までの間に絞られたんだけど、その三十分間、この建物玄関は、ずっと監視下に置かれていたの。まあ、“監視下”なんて言い方は大げさだけど、ようは、屋台の開店準備をしている業者さんのひとりの視界に、この建物の玄関ドアがずっと入っていたってことね。その人の屋台の設置位置がステージに一番近い場所で、そこからだと、この建物の玄関が見えるのよ。で、その人の証言によると、八時半から九時までのあいだ、ここの建物の玄関ドアは、誰ひとり出入りをしてないって」

「裏口は?」

「さっきの廊下の突き当たりね。そこは施錠がされていた。鍵はなくて、屋内側からしか施錠できないタイプだから、そこから出たのだとしても、外から鍵を掛けるのは無理よ」

「じゃあ、そこの」と理真は、部屋に一箇所だけある窓を指さし、「窓にも施錠がされていたってことね」

が、意外なことに丸柴刑事は、その質問に対しては首を横に振った。

「え? なに? 鍵はかかってなかったってこと? じゃあ、密室でも何でもないじゃん」

「まあ、試してみて」

丸柴刑事は窓際まで歩き、理真と私もそれに続いた。窓は締まっているが、クレセント錠は解錠状態にある。

「開けてみて」

丸柴刑事の要請を受けると、理真は、窓枠に手を掛け窓を引き開ける、が、

「……ん?」

窓を少し開けたところで、手が止まった。理真は、窓枠を掴んでいた右手に左手も添えて、

「……開かない」

ぷるぷると震える彼女の腕や、その表情を見るに、渾身の力を込めていることが分かるが、窓はそこから少しも開こうとしない。

「窓枠がひどく錆び付いちゃっていることに加えて、経年によるゴミの堆積、建物の老朽化、地震なんかの影響で、歪みも生じているんだと思う。それ以上開けられなくなっちゃってるのよ。ちなみに、反対側の窓はもう完全に動かないわ」

理真が試してみると、丸柴刑事の言葉どおり、反対側の窓は一ミリたりとも開けることは出来なかった。結局、開閉可能なほうの窓でも、その開いた幅は二十センチにも満たない。

「人の出入りは無理でしょ」

丸柴刑事の言葉に、理真は一度頷いたが、

「まだ、隣の炊事場の窓が残ってるけど」

そうだ、玄関に入り、右側のドアは炊事場に続いていると聞いた。その炊事場にも、当然窓はあるはずだが。

「そっちも無理なの。というのはね、隣の炊事場の窓は、今年の台風の大風で飛んできた看板か何かが当たってガラスが割れてしまって、今は板で釘付けをして塞いでいる状態なのよ。だから、そっちからも人の出入りは不可能。トイレには窓はなくて、小さな換気扇だけよ」

八方塞がれてしまった。

私は部屋を見回して、事件の状況を頭の中で整理してみる。背中を刺された死体。その死体は“イチゴモンジャー”なるヒーローの衣装を着ている。が、マフラーだけは巻いておらず、血に染まった状態で床に落ちていた。現場に残された凶器は、付着していたはずの血が刀身からきれいに拭われていた。さらには、段ボール製のヒーローのマスクは、ほぼぺしゃんこに潰された無残な姿となって現場に放置されている。おまけに、密室。

被害者の死亡推定時刻、玄関は第三者の監視下に置かれており、誰ひとり出入りはしなかったと証言されている。裏口には鍵がかかっており、外からの施錠は不可。残る脱出口である窓は、極度の錆付きによって、二十センチ程度しか開けられない。当然、その寸法では人間が出入りすることは不可能だ。

「それで、容疑者は、上がってるの?」

理真が訊くと、丸柴刑事は、

「正直、まだね。というのもね、殺された城ノ内さんの人間関係に、特に誰から恨みを買うとか、そういった怨恨めいたものが浮かんでこないのよ。金銭目的の強盗の線も疑ったんだけど、現場に残された被害者の財布には、現金もカードも残されていたわ」

「そもそも、流しの強盗が密室殺人、ってのもね。それと、潰されたイチゴのお面とか、不可解な状況もあるし。ねえ、死体の第一発見者も含めた、残る四人の“クダモンジャー”のメンバーの人たちは?」

「別の場所に待機してもらっているわ。話を訊きに行くでしょ」

「そうだね、何か捜査の取っかかりが欲しいし」

「オーケー」

現場となった建物を出ると、丸柴刑事は、先ほど歩いてきたステージ方向ではなく、管理所のさらに奥へと歩いて行く。左右を木々に囲まれた狭い小道を十メートルほど進むと、一棟のプレハブ小屋が見えてきた。

「他のメンバーは、あそこよ」

丸柴刑事がそのプレハブを指さした。

「あの小屋は、何のためのものなの?」

理真の疑問には、

「現場になった事務所建物は老朽化がひどくて、近々取り壊して新しく建て替えることが決まっているの。あのプレハブは、その工事が終わるまでの臨時の事務所として、つい先日設置されたものなの」

なるほど、それで、先ほどまでいた部屋の殺風景さ、及び建物のボロさにも合点がいった。あそこはすでに事務室としては使われておらず、処分する予定の書類と、それを詰め込んだ書棚の置き場と化している状態だったのだろう。丸柴刑事の話は続き、

「でね、見たとおり、さっきの事務所って、そんなに広くないじゃない。クダモンジャーの五人が全員で使うには手狭だから、プレハブの事務所も控え室として使えるようにと、イベント主催者が公園の管理組織に了承をもらったそうなの」

「で、被害者の城ノ内さんは、事務所のほうを控え室に使うことになっていたと。ということは、死体を発見した長谷さんもだよね」

「そう。その二人は喫煙者だったから」

「ああ、そういう分け方」

「うん。プレハブのほうは禁煙を徹底してくれと、公園の管理者に言われていたそうよ。だから、喫煙者は、もう使っていなくて、取り壊しも決まっている事務所のほうを控え室として使用することになったってわけ――ああ、喫煙で思い出したけれど」

「なに?」

「死体のそばに、吸いかけの煙草が落ちてた。これは血液型を調べるために回収したから、現場には残っていなかったの」

「被害者が吸っていたもの?」

「血液型が一致したから、間違いないと思う。恐らく、煙草を吸っているときに襲われたんでしょうね」

「そっか……」

「事件の手がかりになるかは分からないけど……着いたわ」

プレハブ小屋のドアを丸柴刑事がノックをすると、室内にいた見張りの警察官が開けてくれた。中を見ると、四人の男性が並んでパイプ椅子に腰を下ろしている。そのうちの三人は、首に巻いたマフラーの柄だけが違った同じ衣装を着ていた。いかにも“ご当地ヒーロー”然とした、手作り感満載の緩いヒーロー衣装と、その上に乗っている神妙な表情とのコントラストが激しい。残るひとりだけが普段着姿だった。

クダモンジャーのメンバーたちからは、捜査に探偵が加わること、その探偵からの聴取が行われる事に対しての了承をもらい、現場となった事務所棟の炊事場にて、ひとりずつ話を訊くこととなった。

まずは、死体の第一発見者となった、長谷裕也から始めることにした。

「警察から尋ねられた質問と重複するかもしれませんが、ご了承下さい」

「いいえ、構いません」

長谷は、嫌な顔を見せることもなく――神妙な表情のまま――理真の申し出を受け入れた。

「では、城ノ内さんの遺体を発見されるまでのいきさつを、聞かせていただけますか?」

「はい……。家を出たのは、八時半頃でした。主催者から、九時半頃までに控え室に来て欲しいと言われていて、家から会場まで車で一時間程度かかるので。会場に着くと、私は喫煙者なので、控え室には手前側の事務所を使うよう言われていたので、そちらに入って……」

長谷は、ごくりと喉を鳴らす。

「そこで、城ノ内さんの遺体を発見された」

理真の言葉に、長谷は黙って頷くと、

「は、はい……。びっくりして、倒れている城ノ内に駆け寄ってみて……もう死んでいると分かったので、すぐに110番しました。時間は、到着直後ですので、九時半頃だったと思います」

「はい、通信指令センターの記録も同じ時刻でした。遺体を発見したときの部屋の様子は、憶えていらっしゃいますか?」

「あ、ある程度は……。城ノ内は、うつ伏せで、背中に傷があって……。それと……マスクが潰れていました」

「城ノ内さんが被る予定だった、イチゴのマスクですね」

「そうです」

「そのほかには?」

「……」長谷は、しばしの無言のあと、「あまり、よく憶えていません。なにせ、城ノ内が死んでいることで、気が動転していたものですから……。イチゴモンジャーのマスクが潰されていることだけは、強く印象に残りましたが、それ以外のことは……。すみません」

「いえ、無理もありません。ちなみに、マスクが潰されていたことについて、何か事情などは思い浮かびますか?」

長谷は、首を横に振る。

「そうですか。では、あのマスクは、それぞれのメンバーが各自に持参したものだったんですね?」

「そうです。クダモンジャーのマスクは、組合管理の倉庫に保管してあるのですが、イベントの前日――昨日ですね――に、各自が仕事の終わりに倉庫に寄って、自分が扮するヒーローのマスクを持ち帰ったんです」

「クダモンジャーでは、城ノ内さんはイチゴモンジャーのご担当だったわけですね」

「あ、いえ、そうじゃないんです」

「どういうことでしょう?」

「クダモンジャーには、固定のメンバーを決めないようにしているんです。というのもですね、我々も本業が忙しいなどの理由で、メンバー五人が常に全員出演できるわけでもありません。組合としては、あくまで果物の販促の一環として、クダモンジャーを運営していますので、その時々の旬の果物をアピールしたいわけです。例えば、メンバーを固定してしまったら、イチゴの旬の時期に呼ばれたイベントなのに、そのイチゴモンジャーの担当が出演できないなどとなったら、うまくないわけでして」

「ああ、なるほど」

「ええ、イベントなどの出演依頼が来たときに、出演できるメンバーが、旬の果物のヒーローに変身して行く、というやり方で運営してきました。今日のイベントは、たまたまメンバー全員の都合がついたので、五人がそろって出演することになったわけです」

「ということは、昨日、城ノ内さんは、倉庫からイチゴモンジャーのマスクを持って帰って、イベントに備えていたというわけですね」

「そういうことになりますね……」

「……何か、おかしなことでも?」

長谷の表情の変化を、理真は見逃さなかった。

「ああ、いえ、些細なことなんですが」

「何でも結構です、教えて下さい」

「はい、あくまで、個人的な感想なのですが……城ノ内がイチゴモンジャーを選んだというのが、ちょっと意外だったな、と」

「意外? それは、どういう?」

「先ほども言いましたが、クダモンジャーは果物の販促を主な活動目的としていますので、必然、その時々の旬になる果物を模したヒーローが、一番働くことになるわけです。今の季節ですと、一番忙しいのは、ナシモンジャーですね。日本梨の出荷は終わりを迎えますが、これから西洋梨のピークになるので。で、その次に忙しいのは、イチゴモンジャーとなるわけです」

「ああ、新潟では、イチゴの出荷は年末から始まりますからね」

「そうなんです。なので、今回のイベントでは、ナシモンジャーとイチゴモンジャーが忙しくなるな、とみんなで話をしていたんですよ」

「そのイチゴを、城ノ内さんが選んだのが意外だったと?」

「そうなんです。あいつは、クダモンジャーは販促のために仕方なくやっている、という感がありありでして、自分が出演するイベントでは、いつも旬とは違う果物のヒーローをなるべく選んでいたんですよ。ようは、クダモンジャーとしてあまり動きたくないわけです」

「ははあ。でも、城ノ内さんが衣装を選ぶときには、もうイチゴしか残っていなかったとか、そういう事情があったのでは?」

「いえ、一昨日は、あいつが倉庫に一番乗りしたはずなんです」

「そうなんですか?」

「間違いありません。私が倉庫に行ったとき、イチゴモンジャーだけがなくなっていましたから」

「ああ、なるほど」

「さすがに、一番忙しくなるナシモンジャーは選ばなかったわけですが、それにしたって、二番目に忙しくなることが分かっているイチゴモンジャーを持って行っていたとは、それが意外でした」

「ちなみに、長谷さんは、どの衣装を選んだのですか?」

「モモモンジャーにしました。私は果樹園をやっていまして、桃を主に栽培しており、愛着があるものですから。選択の余地があるときには、率先してモモモンジャーになるようにしています」

「その、モモモンジャーの衣装は、今、どこに?」

「そこです」

と長谷は、聴取を行っている炊事場の脇に目をやった。そこには、段ボール箱と鞄が置いてある。

「控え室として使う予定だった部屋は、ああいう状況ですから、とりあえずそこに置いていてくれ、と警察の方に言われて」

「分かりました。ありがとうございます。では、最後に、城ノ内さんに恨みを持っている人がいるとか、城ノ内さんが殺害される理由について、何かご存じのことはありませんか?」

「……警察の方にもお話しましたけれど、さっぱりです。クダモンジャーの活動には乗り気じゃなかったですが、仕事は真面目にやっていて、恨みを買う理由なんかは、正直、思いつきません」

それを最後に、私たちは礼を述べて長谷への聴取を終えた。

第3章 メンバー集結

残る聴取者は三人となるわけだが、事前に行われた警察の聴取では、この三人からは、あまり芳しい結果は得られなかったという。というのも、この日の控え室は、現場となった事務所と、その奥にあるプレハブ小屋との二箇所に分かれていたわけだが、その区分というのは、刑事も言っていたように、喫煙者か非喫煙者かに由来するものだ。その残る三人は全員が非喫煙者であり、会場に到着すると、まっすぐに非喫煙者用の控え室であるプレハブ小屋に入っていき、すぐに着替えを始めたため、現場となった事務所を訪れてはいないのだ。三人が三人とも、この日に現場に入ったのは、死体を発見した長谷があげた悲鳴を聞き、何事が起きたのか? と駆けつけたときが初めてだったと証言している。

「各メンバーが控え室に到着した時間は、証言によると、こうなっているわ」

丸柴刑事は、手帳に書かれたメモを理真と私に見せてくれた。

会場到着順

1.8:30~9:00(死亡推定時刻)城ノ内(イチゴ)事務所。

2.9:10 相良(ブドウ)プレハブ。

3.9:15 初島(マスカット)プレハブ。

4.9:20 角居(ナシ)プレハブ。

5.9:30 長谷(モモ)事務所。(死体発見、通報)

「見てのとおり」と丸柴刑事は、私たちと一緒に手帳を見ながら、「被害者である城ノ内さんの死亡推定時刻は、八時半から九時までだから、この時間内に城ノ内さんが喫煙者用控え室である事務所に入ったことは間違いないと思う。で、供述によれば、被害者以外のメンバーが控え室入りした時刻は、このメモのようになるの。

まず、九時十分に、相良清治さん。新潟市内で青果店を営んでいて、今回のイベントでは“ブドウモンジャー”になる予定だった。相良さんは非喫煙者だから、まっすぐにプレハブの控え室に向かったそうよ。

そこから遅れること五分後の九時十五分、果樹園を経営している初島湊翔さんが到着する。彼も煙草は吸わないから、そのままプレハブに。初島さんが変身する予定だったのは、“マスカットモンジャー”ね。

さらに五分後の九時二十分、組合の事務員をしている、角居保秀さんが控え室入り。やはり喫煙はしない人だから、彼もプレハブへ直行ね。彼は“ナシモンジャー”になる予定だったわ。

そして、最後に、さっき聴取した長谷裕也さんね。被害者以外では唯一の喫煙者だから、彼は事務所へ入って、そこで城ノ内さんの死体を発見した、というわけ」

理真は、じっとメモに落としていた視線を上げて、

「ねえ、もし、もしもだよ、このメンバーの中に犯人がいるのだとしたら、誰かが控え室入りした時刻について、虚偽の供述をしているということになるよね」

「そうでしょうね。被害者の死亡推定時刻が九時以前であることは動かせないから、ここに書かれた到着時刻以降に殺害を実行した、ということはあり得ないからね。その場合、犯人は本当はひと足早い、九時以前にすでに到着していて、城ノ内さんを殺害したのち、一度駐車場に戻るかして、さも九時十分以降に着いたかのように装った、ということになるわね。最初から殺すつもりだったのなら、城ノ内さんを連れて一緒に来たのかもしれない」

「……とりあえず、聴取を再開しよう」

「わかった」

続きの聴取は、控え室への到着順に行うことにした。よって、まず連れてこられたのは、九時十分に到着した相良清治だ。

最初に聴取した長谷が普段着だったのとは違い、相良は“クダモンジャー”の衣装姿だ。着替えを終えたあとに死体が発見され、そのまま警察の聴取を受けることになってしまったので、致し方ないことではあるのだが。首に巻いたマフラーは、白地にブドウの水玉模様。クダモンジャーの五人は、衣装は全員共通デザインのものを使っているので、マスクを被っていない今、マフラーの柄を持ってでしか、目の前の相良が“ブドウモンジャー”の扮装をしていることを知る術はない。

「相良です。市内で青果店をやっています」

神妙な面持ちで、相良は頭を下げた。

「今朝の、家を出てから事件が起きたことを知るまでの行動を、教えていただけますか?」

理真の問いかけに、相良は、はい、と答えると、

「家を出たのは八時十五分頃でした。私の自宅からここまで、車で一時間もかからない程度なので、ここへ着いたのは九時十分頃です。煙草を吸わない人は、奥にあるプレハブを使うよう聞いていたので、そこへ向かいました」

「途中、事務所――ここですね――には、寄らなかったんですね」

「はい。先に、城ノ内と長谷が来ているかもとは思いましたが、こちらの打ち合わせは昨日のうちに済ませているので、特に顔を出す必要もないかなと思いまして」

「非喫煙者の控え室であるプレハブには、相良さんが一番乗りだったとか」

「そうです。誰もいませんでした。それで、さっそく衣装に着替えていると、初島が来たんです。私が到着してから五分後くらいでしたね。それから、さらに五分くらい経過した頃、角居が姿を見せました。初島、角居と三人で着替えを終えて、控え室で雑談をしていたところ……悲鳴が聞こえまして……。何事が起きたのかと、三人で外へ出て、事務所へ走ったんです」

「悲鳴は、事務所から聞こえてきたのですか?」

「いえ。そこまでは分かりませんでした。ただ、近くで何か起きたのだとしたら、そこしかないと思ったもので、三人とも誰が率先するでもなく、自然にそちらに足が向きました」

「分かりました」

「はい。で、事務所に入ってみると、控え室に使う部屋のドアの前――玄関を入って左側ですね――で、長谷が尻餅をついて、携帯を握りしめていて……。ドアは開いていたので、三人で覗き込んでみました。そうしたら……」相良は、ごくりとつばを飲み込んでから、「城ノ内が……倒れていて……。死んでいる、と直感しました。ぴくりとも動いていませんでしたし、俯せになった背中に、刺されたような跡も見えましたし……。泡を食っている長谷に問いただしてみると、自分が来たら、すでにこのような状態になっていたと。城ノ内が死んでいることは、あいつにも分かったそうで、すぐに警察に通報もしたと」

「その時刻は、憶えていらっしゃいますか?」

「九時半頃、だったと思います。それからは、長谷から、現場には立ち入らず、そのまま待機しているよう警察から言われたと聞いて、廊下で四人して、警察の到着を待っていました……」

ふう、と相良は深い息をついた。呼吸が落ち着くのを待ってから、理真は、

「現場では、城ノ内さんのマスクが潰されていたのですが、そのことについて、何か心当たりなどはありませんか?」

「警察にも訊かれましたが……正直、わけが分かりません」

「長谷さんから伺ったのですが、皆さんがやっていらっしゃる“クダモンジャー”では、特に誰がどのヒーローを専任するということはなかったそうですね」

「はい。長谷も言っていたと思いますが、出演できるメンバーが、その時期に旬の果物をアピールする、というコンセプトで運営していたので」

「今日は、五人全員のスケジュールの都合がついたので、フルメンバーでの出演となったわけですね」

「そうです」

「ちなみに、相良さんは、どの果物のヒーローを?」

「私は、“ブドウモンジャー”です」

と相良は、自分の首に提げてある、ブドウ水玉模様のマフラーを掴んで見せた。

「どうして、それを選んだのですか?」

「たいしたことではありません。今日のイベントでは、組合の倉庫に保管してあるマスクを、手の空いたメンバーが勝手に好きなものを持って行って当日に持参する、という形を取っていたのですが、私が倉庫に行ったときには、もう、このブドウとナシの二つしか残っていなかったもので」

「で、ブドウのほうを選んだ」

「はい。と言いますのも、クダモンジャーのメンバーのひとりである角居は、組合の事務員をしていまして、倉庫の隣にある事務室でいつも仕事をしているのです。だから、角居は、『その日の仕事終わりに倉庫に行って、たぶんマスク選びは自分が最後になるだろうから、そのときに残っていたものを持って行く』と言っていたのですが、ちょうど私が倉庫に行くと、仕事終わりの角居と一緒になったんです。で、相談――というほどのものでもありませんが――の結果、私がブドウ、角居がナシを持って行くことになったんです。そう決めた理由も大したものじゃありません。今日のイベントでは、季節柄、洋梨の出荷時期と重なるもので、ナシモンジャーが一番忙しくなるなと分かっていました。それであれば、『自分がナシモンジャーになって、洋梨を精一杯アピールしてくる』と角居が言ってくれて、ナシモンジャーを選んだんです。角居は我々の中では、一番クダモンジャーの活動に乗り気でしたからね。そういった理由で、私が最後に残ったブドウモンジャーになったわけです」

「そうですか。ところで、長谷さんから、亡くなった城ノ内さんが“イチゴモンジャー”を選んだことが意外だった、ということを聞いたのですが、それについて、相良さんはどうお感じでしたか?」

「ああ、それは、私も同意見です。今度のイベントでは、最後には、ナシとイチゴの二つが残るだろうな、と思っていたので、私と角居が最後に選ぶ段で、ナシに続いて忙しくなるであろうイチゴがなくなっていたことを、意外に思いました」

「長谷さんが倉庫に行った時点で、すでにイチゴだけがなくなっていたそうです。ですから、城ノ内さんは、倉庫に一番乗りしたにも関わらず、忙しくなることが分かっているイチゴモンジャーを選んだことになります」

「……そういうことになりますね」

「やっぱり、意外ですか?」

「……ですね。私はてっきり、城ノ内はさっさと倉庫に行って、ナシとイチゴ以外のマスクをいち早く確保するものだとばかり思っていたものですから」

「城ノ内さんは、クダモンジャーの活動に消極的だったということですか」

「そうだったと思います。もちろん、仕事の一環ですので、言われたことはこなしていましたけれど、ショーなんかでも、やる気のない感じがあからさまに出たことがあって、あとで角居から注意されたこともありました」

「注意とは、具体的にはどのような?」

「……ああ、いえ、そんな強い言い方をしたわけじゃありません。やんわりと注意しただけですので、それで険悪になったとか、まして……」

「殺意が芽生えるということも――」

「ないです、ないです」

相良は、顔の前で開いた両手をぶんぶんと振った。

第4章 殺意の行き先

「メンバー間の“クダモンジャー”に対する熱量差の確執、かあ」

相良を返したあと、丸柴刑事が次の聴取者である初島湊翔を呼びに行ってくれている間、理真は天井を見つめてつぶやくと、

「どう思う?」

私に振ってきた。

「うーん、大の大人が五人も集まってりゃ、それなりにぎくしゃくすることもあるだろうけれど……殺意にまで発展するかなぁ」

私は率直な感想を述べる。

「だよね」訊いてはみたけれど、理真も当然そう思っているのだろう、あっさりと矛を収めて、「それに、あの現場の異常な状況、あれに説明を付けるのは、ちょっと難儀かもね……」

「同感」私は、それについては全面同意し、「潰れたイチゴのお面、血染めのマフラー、加えて密室でしょ。要素盛りすぎだよね。あ、あとは、拭われた凶器、か。ねえ、理真、凶器を拭うのには、やっぱりマフラーが使われたんだと思う?」

「そう考えるのが自然だけど……そうだったとしても、何でそんなことをしたのかっていう謎が解明されるわけじゃないもんね」

「自殺の線は……ないよね」

「だね。被害者は背中を刺されているし、現場の状況が状況だし、そもそも、出血量からして、凶器は被害者が完全に絶命してから引き抜かれたものだと考えられてるんだよ」

「そうだった。そのことを忘れてた。現場の血の量が」

「うん、死者が凶器を引き抜けるわけないもの」

「ましてや、そのあとに刀身を拭うなんて」

「そういうこと……」

そこに、廊下から足音が近づいてきて、理真と私は着座姿勢を正す。

丸柴刑事に連れられて、男性が入室してきた。先ほどの相良と同じ、クダモンジャーの衣装を着ているが、首に提げられたマフラーの柄が違う――いや、彼の場合、柄というか色、だ。

「初島です」

頭を下げて椅子に座った初島のマフラーは、ブドウの色違いであるマスカットの水玉模様だった。理真は、さっそく彼にも、会場へ着くまでのことを訊いた。

「家を出たのは、八時四十五分頃でした。ここまでは車で三十分程度かかるので、到着したのは九時十五分頃でした。私は煙草はやらないので、プレハブの控え室に行きました」

「途中、事務所には寄らなかったわけですね?」

「はい。城ノ内か長谷が来ていたかもしれませんが、特に用事もなかったので。で、控え室には先に相良がいました。ちょうど着替えている最中でしたね。それで、私も着替えを始めました。その五分後くらいに、角居が来て、三人で着替えを終えて、色々と話をしている最中に、悲鳴が聞こえたんです……」

「誰の悲鳴かや、どこから聞こえてきたなどは、分かりましたか?」

「いえ、さっぱりでした。ですが、とにかく外に出てみようということになって、三人でプレハブを出て、喫煙者の控え室である事務所に向かいました。何かあったなら、そこだろうと思っていましたから。それで、中に入ったら……長谷が廊下で……」

そこから先の話は、相良がしたものと何も相違はなかった。室内で倒れている城ノ内が死んでいるのであろうことが察せられたというのも、同じだった。

「現場では、城ノ内さんのマスクが潰されていましたが、そのことについて、何か思い当たることなど、ありませんか?」

この問いにも、初島は相良と同様、わからない、と答えた。次に、“クダモンジャー”では担当するヒーローを専任しなかったということも確認してから、

「初島さんは、マスカットを選んだのですね」

彼のマフラーを見て、理真は訊いた。

「そうです」

と初島も自分のマフラーに視線を落とす。

「何か、こだわりでも?」

「いえ、特にそういうものはありません。倉庫に行って、適当に選んだ箱がこれだったもので、そのまま持ち帰ったというだけです。私は、長谷のように特に果物のこだわりはありませんので」

「倉庫では、クダモンジャーのマスクは、箱に入れて保管しているのですね」

「そうです。段ボール箱に、マスクとマフラーを詰めて」

「マスクとマフラーだけ? では、その着ている服は?」

「ああ、これは各自で保管しているんです。マスクやマフラーは誰でも付けられますが、服となるとそうはいきませんからね。体型によってサイズの違いが出てきますし。だから、服だけは全員が同じデザインのものを着ることにして、各キャラクターの違いはマスクとマフラーだけで出すようにしたんです」

「マスクとマフラーをすげ替えることで、誰がどのキャラクターにも変身できるというわけですね」

「はい、クダモンジャーのコンセプト上、都合がいいわけです」

「マスクとマフラーを入れている箱というのは」と理真は、部屋の隅に置かれている段ボール箱を指さして、「あれのことですね。あの箱は、長谷さんが持ってきたものなのですが」

「ちょっといいですか」と初島は、椅子から立ち上がって箱に近づき、「見た目はただの段ボール箱なので……」

と箱の蓋を開けて中身を確認すると、

「ええ、そうです。こんなふうに、マスクとマフラーを入れておくんです」

理真と私も、近づいて箱を覗いた。ほぼ直方体の段ボール箱の中には、桃を模したマスクと、桃の水玉柄のマフラーが一緒に詰め込まれていた。それを確認し、椅子に戻ると、

「長谷さんや相良さんからは、城ノ内さんがイチゴを選んだのが意外だった、ということを聞いたのですが、それについて、初島さんはどう思われますか?」

「同じですね。三人だけでなく、角居もそう言うと思いますよ。あいつ、城ノ内は、あまりクダモンジャーの仕事に乗り気じゃなかったですから」

「それなのに、城ノ内さんがイチゴを選択したということに、何か思い当たるところはありますか?」

初島は首を傾げて、

「……いえ、どういう気の迷い――と言ったら大げさですが――なのか、ちょっと見当が付きませんね。心を入れ替えたのだとも思えないし……」

「分かりました。では、最後に、城ノ内さんが殺される理由や、動機を持つ人物に、心当たりはありますか?」

「……それも、思いつきませんね。まあ、少しくらい仲の悪い人はいたでしょうが、殺すだなんて、そこまでのことは……」

「ショーの態度が悪くて、角居さんに注意されたことがあったそうですが」

「ああ、ありましたね。でも、別段強く言ったわけじゃないですよ。それが理由で殺人にまで発展するなんて、そんな大げさなものではなかったですよ。それに、もしそれが原因だったのであれば、逆ですよ」

「逆、とは?」

「殺されたのは角居のほうだったっていうことです。角居は、あくまで親身になって城ノ内のことを諭していたんですよ。小さな子供も見に来てくれるんだから、それ相応の対応をしなきゃいけない、みたいなことを言って。城ノ内のほうが、それを煙たがっていたので、もし、両者の間に殺意が生まれるのであれば、城ノ内のほうが角居を殺す、というふうになっていたはずです」

「そうですか。ありがとうございました」

聴取が終わり、初島は丸柴刑事と一緒に部屋を出た。

「まあ」と、私たち二人きりになった室内で、理真は、「動機としては、緩いよね」

「さっきの話? そうだね。大の大人が、そんなちょっとした言い合いで殺意を芽生えさせるなんて」

「しかも、今の初島さんの話だと、そのトラブルが発展した場合、殺意は城ノ内さんから角居さんに向けられることになっただろう、と」

「返り討ち、とか?」

「城ノ内さんが角居さんを殺そうとしたんだけど、反撃に遭ってしまったってことね。でも、それにしたって、現場の状況が」

「格闘の結果なんじゃない? マスクが潰れたのも、マフラーに血が付いたのも」

「凶器を拭ったのは?」

「それは、分からん」

「うーん、あのマスクのことだけど、私、そんな格闘や揉み合いに巻き込まれて潰されたものじゃあ、ないような気がするんだよね。だったら、マスクの一部とかがダメージを負っただけで済んでもよさそうなものじゃない? でも、あのイチゴのマスクは、もう、明らかな意図をもって潰されたように私は感じたよ」

「確かに、ほとんどぺしゃんこになってたもんね」

「凶器を拭ったのも、絶対に意図してのことでしょ。偶然や自然に、あんなになるわけない」

「もっともだ」

「唯一、血染めのマフラーだけが、凶器の血を拭った結果だという因果がしっくりくる。マフラーの血と、拭われた凶器、この二つはセットで扱っても、いいと思う」

「そうした理由、だね」

「うん。あと、密室」

「それもあるね……。密室の理由……」

二人とも黙ってしまったところに、足音が近づいてきた。

第5章 不正の痕跡

最後の聴取者である角居保秀が、丸柴刑事に連れられて入ってきた。クダモンジャー共通の服を着ていることは、相良、初島と同じだが、例によってマフラーの柄だけが違っている。角居の首から提げられているのは、梨模様の水玉マフラーだった。

「角居です」

頭を下げて椅子に腰を下ろしたその所作からは、これまでに聴取した三人よりは丁寧なものを感じるのは、

「組合で事務職をやっております」

続けて口にした、その職種ゆえのものなのだろうか。こう言っては何だが、この角居は、これまでの四人の中で、もっともクダモンジャーの衣装が似つかわしくない。彼にもっとも似合う服は、ずばり背広だ。例によって理真は、今朝、会場に着くまでのことを訊いた。

「集合は九時半までに、ということでしたが、あまり早く来て手持ち無沙汰になるのも嫌だったもので、九時二十分くらいに到着するよう調整して家を出ました。家からここまでは、車で二十五分程度なので、出発したのは八時五十五分ですね。で、予定どおり九時二十分に着いて、私は喫煙しないものですから、手前の事務所はスルーして、奥のプレハブに向かいました。中に入ると、すでに相良さんと初島さんはいらして、相良さんのほうは着替えも終えていましたね。途中だった初島さんに続いて、私もクダモンジャーの服に着替えを終えて、雑談していたところ、悲鳴が聞こえてきまして、三人で外に出て、事務所に向かったわけです」

淀みなく喋っていた角居も、事務所に入ってからのこととなると、さすがに声を震わせた。見聞きした内容については、相良、初島から聴取したものと相違はないようだ。イチゴモンジャーのマスクが潰されていたことについても、心当たりはないという。

倉庫からのマスクの持ち出しについても、その日の仕事を終え、最後に残った衣装を持ち帰ろうとしたところで相良と一緒になり、残っていた二つの中から、角居がナシモンジャーを選んだという話に、相良から聞いたものと齟齬はない。

倉庫に一番乗りしたはずの城ノ内が、彼の気性に似合わず、イベントで忙しくなるであろうイチゴを選んだことについても、違和感がある、と角居は述べた。

「ちなみに、角居さんは、倉庫に隣接した事務所に勤務なさっているということですが、誰が何時に倉庫に衣装を取りに来たかということは、お分かりなのですか?」

理真のこの質問に、角居は、いえいえ、と顔の前で手を振ってから、

「隣接しているとはいえ、事務所と倉庫とでは、同じ敷地内でも外から来るには別々の門から出入りしたほうが都合が良いのです。だから、誰が何時に衣装を取りに来たかは、事務所にいたら分からないんですよ。メンバーも、わざわざ衣装を取りに来た、とか報告もしていかないですし」

「なるほど。次に、城ノ内さんに対して恨みを持つだとか、殺されてしまうような、何かの事情があったかなど、ご存じのことはありませんか?」

先ほどの初島の話があったから、でもないだろうが、理真は少し慎重気味な物言いで訊いた。すると、角居は、見た目にはっきりと分かるほど顔色を変えて、

「これは、警察の聴取でも話そうか迷って、結局言えなかったことなのですが……」

それを聞き、角居の後ろに控えていた丸柴刑事も色めきだった。

「決心が付きましたので、思い切って言います」角居は、背後の刑事の顔色を少し窺うようにして、「実は、ここ数ヶ月、組合の活動費に、不可解な出入り記録が認められまして……」

「それって」と理真は、「横領とか、そういうことですか?」

「平たく言えば、そうなります。ああ、でもですね、今現在、帳簿のお金は合っているんです」

「どういうことですか?」

「物品購入を隠れ蓑にして、お金を不正に引き出したような痕跡が見られたのですが、そこで引き出された金額と同額のお金が、つい最近になって戻されていた形跡があるのです」

「だから、不可解な出入り、だと」

「そうなんです。現在、帳簿上は何の異常もないので、私も上への報告や、組合の総会で議題に上げたりもしていないのですが……」

「ようは、何者かが組合のお金を不正に持って行ったのだけれど、いつの間にか戻されていたというわけですね」

「そのとおりです」

「最初から返すつもりだったのでしょうか?」

「……そこのところは、なんとも……。ただですね、帳簿上のおかしな痕跡は、私がたまたま調べて発見できたものでして、本当に目立たないように細工されていたのです。ですから、本来なら――などというと語弊がありますが――この不正は、誰にも見つからずに見過ごされていた可能性が非常に高いものだったと、私個人的には思います」

「なのに、きちんとお金は戻されていた」

「はい」

「お金が引き出されてから、戻ってくるまでの期間は、どのくらいだったのでしょう?」

「二週間程度のものでした」

「金額は?」

「数十万円です。といっても、一度に全額が引き出されたわけではなく、数万円程度ずつの取引が数回に渡ってされていたのです。一回一回は少額ですので、そのことも見逃される恐れがあった理由です」

「その横領を行った人物に、心当たりはありますか?」

「……」

それまでの饒舌が嘘だったように、角居は口をつぐんでしまった。

「あるんですね?」

落ち着いた口調を崩さず、理真は追求する。

「実は……」角居は重々しく口を開き、「お金が戻された明細を辿ってみたのですが……それらはすべて……城ノ内さんが関わる取引のものばかりでした」

「殺された、城ノ内さんが?」

角居は、こくりと頷いて、

「で、ですが、それは、あくまで、お金が戻された取引についてです。引き出すときは誰が行ったのかを辿ることは、無理でした。とはいえ……」

「お金を戻した人物、イコール、引き出した人物、と考えるのは自然ですね」

またも角居は頷くと、

「わ、私が知っていることは、これですべてです……」

「……分かりました。ありがとうございました」

聴取の終了を告げた理真に、ぺこりと頭を下げた角居は、丸柴刑事にも済まなそうな顔を見せる。

「では、戻りましょう」

その丸柴刑事に連れられて、角居は部屋を出て行った。

聴取が終わり、しんとした室内で、理真はしばらく黙っていたが、

「横領……か」

「それが、今度の事件の動機、なのかな?」

「だとしたら、その動機があるのは、誰?」

「まあ、みんなで出した組合のお金を使われたんだから、組合員全員に恨みを買うと考えても、おかしくないね」

「でも、角居さんの話では、その横領は公になってはいなかったそうだけど」

「じゃあ、横領を突き止めた人物?」

「角居さんだ」

「それなら、わざわざ告白したりはしないよね」

「だよね……。それに、横領されたお金はきちんと戻されたそうだし」

「そういう行為に手を染めたこと自体が許せなかったとか。義憤ってやつ」

「それが動機になって、城ノ内さんを殺害したのだとしてもだよ、依然として問題が」

「ああ、分かってる」

私は、はあ、とため息をついた。潰れたイチゴ、血染めのマフラー、拭われた凶器、そして、密室。

理真は立ち上がると、部屋の隅に置いてある段ボールまで歩き、中に入っているものを取り出した。すなわち、果物の桃を模して作られた、果汁戦隊クダモンジャーのひとり、モモモンジャーのマスクを。理真は、ためつすがめつ、そのマスクを眺める。桃を模しているだけあって、形はほぼ球形をしている。大きさはざっと直径四十センチ弱といったところだろうか。段ボール製のため、表面を完全な曲面にすることは難しく、桃として見るにはカクカクしているが、それを上手くヒーローっぽい造形に落とし込んでおり、なかなかの力作といえる。

「潰されたイチゴのマスクも、だいたいこれと同じくらいの大きさだったよね?」

理真が訊いてきた。

「そうだね」と私は、現場への車中で観たクダモンジャーの映像を思い出して、「桃とイチゴって、実際の果実だと大きさに相当な差があるけど、人間が被るマスクだから、そこはみんな同じくらいの大きさに統一していたね」

理真は、両手で左右から力を加えているらしい。手の中で桃のマスクがぎしぎしと音を立てる。

「段ボール製だから、潰してしまうのは訳ないね。床に置いて上から体重でもかければ、簡単にぺしゃんこにできると思う」

「本物のヒーローマスクだったら、強化プラスチック製だそうだから、そうはいかないね」

「だね……」

と理真は、持っていたマスクを頭上に掲げると、頭からすっぽり被ってしまった。

「……うん、思ったより呼吸も楽だし、目の部分にメッシュが入ってるから、視界もそれほど悪くない」

若干くぐもった理真の声が、マスクの中から響いた。

「マフラーも巻いてみる?」

「そうだね」

私の提案を理真が受け入れたため、私は段ボール箱からマフラーを取り出して、桃のマスクを付けた理真の首に巻いてやる。マフラーの柄は当然、桃を配した水玉模様だ。

「……できた。うん、かっこいい」

「そう?」

理真は“モモモンジャー”に――首から上だけだが――変身を果たした。今日の理真の服装は、タイトなシャツとデニムのため、スリムな体の線が露出しており、桃のマスクをかぶった頭部との異次元具合が激しい。でも、これはこれで、何やら倒錯した趣味を憶えてしまう人もいるかもしれないな、と私は思った。

「……デュワッ!」

突如、理真は腰を落とし、空手のように手刀を構えた。それって、もしかしてウルトラマンの真似? モモモンジャーは、いわゆる戦隊ものの文脈で作られたヒーローだから、ちょっと違うのではないか?

「デュワッ!」

私の違和感をよそに、理真はへっぴり腰のファイティングポーズで挑んでくる。それなら私も、両手をハサミの形にして、ふぉっふぉっふぉっ、という声を発し対抗してやろうかと思ったが……やめた。

「デュワッ!」

挑発に乗らない私を、理真はなおもけしかけてくる。が、私は視線を桃のマスクから逸らし、理真の背後にさした。

「……デュワッ?」

不格好なヒーローも異変に気づいたらしい。桃のマスクを回し、ゆっくりと後ろを振り向いたところに、

「……なにやってんのよ」

腰に手を当てて、ため息を吐く丸柴刑事の姿があった。

第6章 マスクは語る

そそくさと、モモモンジャーのマスクを段ボール箱に戻す理真に向けて、丸柴刑事は、

「それで、どう、理真、何か手がかりは掴めた?」

「はっきり言って……まだ、なにも」

首から外したマフラーも一緒に仕舞い、理真は箱の蓋を閉めた。

「聴取の内容も、警察が行った内容とほとんど変わらなかったしね。最後の角居さんの話を除いて、だけど」

「横領のことね」

理真は丸柴刑事と私の近くに戻ってきて、

「角居さんも言ってたけど、あのこと、警察には話してなかったんだ」

「そうね。お金は戻っているとはいえ、れっきとした犯罪だからね。組合となれば、いくつもの小売店や農家の協力がないと運営していけないわけだし、管理不行き届きというか、後ろめたさもあったから、言い出せなかったんじゃないかと思う。そういうことも話せちゃうのが、公権力という笠に着ない、素人探偵の強みかもね」

「ありがとう。でも、新しい情報を引き出せたのはいいけど、事件に関係があるかどうかは微妙だね。今のところだけど」

「そうね。金額の大小を言うのは心苦しいけど、数十万円くらいのお金でね。しかも、非合法な手段とはいえ、返済も行われてるわけだしね。横領の犯人は、やっぱり城ノ内さんだったのかな?」

「角居さんの話だと、そうとしか思えないよね。で、実際、その城ノ内さんが殺されてる……でも、丸姉、動機もだけど、問題なのは現場だよ、潰れたイチゴだよ、密室だよ」

「そっちのほうの謎は……解けてるわけないか」

「むう」

「ちょっと、いいかな」

私は手を挙げた。探偵と刑事、二人の視線を浴びて、私は、

「密室についてだけど、ものすごく単純というか、解決策はあるんじゃないかなって」

「なになに?」

「聞かせて」

食い気味に二人は顔を寄せてきた。だがしかし、しょせんはワトソンのたわごと、あまり期待はしないでいただきたいのだが……。

「あのね」私は、眼鏡越しに二人の顔を交互に見つつ、「あの窓なんだけど、あれは、人間が通り抜けられないくらいに、ほんの少ししか開かないから、犯人の出入りは不可能ってことで、密室扱いになっているわけだよね」

「そうね。二十センチくらいしか開かないから、子供でも抜けられるかは疑問ね」

丸柴刑事が頷きながら言う。

「開けられたとしたら?」

「えっ?」

「あの窓は、ひどい錆と窓枠の歪みが障害になって、窓をスライドさせることが困難なわけだから、その錆や歪みによる摩擦力をも凌駕する怪力の持ち主なら、人が通り抜けられるくらいまで窓を開くこと――かつ、元通りに閉めることも出来て、密室は破られるのでは?」

丸柴刑事と理真は、互いに顔を見合わせると、私と一緒に現場の部屋に戻った。

「さあ、やっちゃって、丸姉。新潟県警にこの人ありと聞こえた怪力を見せてよ」

「そんな噂、立てられたことないわ」

理真の煽りに突っ込んだ丸柴刑事は、上着を脱ぎ捨てると、件の窓の前に立ち、窓枠を引いた。まったく抵抗もなく、窓はわずかに開く、その幅約二十センチ。さあ、ここからだ。腰を落とし、窓枠を両手でしっかと掴んだ丸柴刑事は、

「行くわよ……ぬん!」

渾身の力を込め、さらに窓枠を引いた。小刻みに震える白い手の甲に血管が浮かぶ、心なしか、若干窓枠は移動を始めているようにも見える。

「頑張って下さい! 丸柴さん!」

「やれ! 丸姉! 落とせ!」

私たちの声援(?)を受けて、丸柴刑事は極限まで力を振り絞る。そして……。

ガガギギガギギギ……。

丸柴刑事が突如奇声を発したわけではない。摩擦力の強い窓ととを無理にスライドさせたことによって、すさまじい擦過音が発生したのだ。直後、方々から足音が近づいてきて、

「何事ですか?」

奇声――もとい、異音を聞きつけたのだろう、数名の警察官たちが集まってきた。

「あっ、いや、これはね……」

力仕事をしたためなのか、あるいはこの状況に置かれたことによるものなのか、丸柴刑事は、額から汗を吹き出させながら、集結した警察官たちの顔を見回した。と、

「あ、ねえ、そこのあなた」ひとりの警察官を呼び、「確か、あなた、ステージ前にいたわよね」

「はい」

警察官は敬礼する。そうか、ここへ来るとき、ステージ前に立っていた警察官か。

「今も、そこから来たの?」

「はい」

丸柴刑事の質問に、警察官は即答する。

「じゃあ、今の音は、ステージ前まで聞こえたってこと?」

「はい。かなりの異音でしたので、何事が起きたかと思いまして」

「ということは……」

丸柴刑事は、理真と目を合わせる。何を言わんとしているのか、私にも分かった。たとえ、犯人が丸柴刑事並の怪力の持ち主――失礼――だったとして、この窓を力任せに開けて現場を出入り出来たのだとしても、窓を開閉する際に発生する、すさまじい擦過音は、玄関ドアを視界におさめていたという屋台の業者の耳にも、確実に届いていたはずなのだ。この建物と屋台との距離は、ステージまでのそれとそう変わらない。そんな音を聞いていたというのなら、聴取を受けた際に証言しないわけがない。

丸柴刑事は適当な言い訳をして、集まった警察官たちを散会させた。

「すみません、丸柴さん、私が変なこと言ったから……」

「いいのよ、由宇ちゃん……って、これ、もう戻りそうにないね」

私が頭を下げる前で、丸柴刑事は何とか窓を元の状態に戻そうと、悪戦苦闘していた。

「そうだよ、由宇」と理真も、「これで、密室トリックの可能性のひとつを潰せたんだから」

「そうそう……。こら、理真も手伝え」

窓枠を引き戻そうとしながら、丸柴刑事は理真を睨む。

「私の細腕じゃ、無理無理」

「なにおう」

「この建物、どうせ近々取り壊すんだから、無理に戻さなくてもいいんじゃない?」

「そうは言っても、現場の現状維持というものがだな……。雨が降ってきたりしたら……」

錆び付いた窓と格闘している丸柴刑事のもとに、

「あの、丸柴さん」

屋外から、ひとりの警察官が近づいてきた。

「どうしたの?」

ひとまず窓枠から手を離し、丸柴刑事は窓を挟んで警察官と向かい合った。

「鑑識のほうから、探偵さんの現場検証が終わり次第、残っている証拠品を持ってきてくれと連絡があったのですが」

「ああ」

丸柴刑事は理真を見る。その探偵さんは、こくりと頷き、「もう、いいですよ」と警察官に笑顔を向けた。

「しょ、承知しました」

若干頬を赤らめた、その若い警察官は、「玄関に車を回します」と走りかけたが、

「ああ、待って」

丸柴刑事の声に止められ、振り向いた。

「わざわざ廊下を抜けて玄関から運び出すよりも、この窓からのほうが早いでしょ」丸柴刑事は、自らの怪力――重ね重ね失礼――でこじ開けた窓を眺めて、「ここまで開いたら、書棚も通るんじゃない?」

「いえ、書棚まで持ってこいとは言われてませんよ……。まあ、それでは、とりあえずこちらに車を持ってきます」

「よろしく」

丸柴刑事に手を振られ、警察官は今度こそ走り去った。

「これで、窓を元どおりに閉めるまで、少し猶予ができたわけだ。その間に、私はコーヒーでも一服して、体力を取り戻して……」

丸柴刑事の声が止まった。彼女の視線は理真に向けられていたが、その理由が私にも分かった。理真は、人差し指で自分の下唇をなぞっている。これは、理真が推理に頭をめぐらせているときにする癖なのだ。思考を妨げないよう、丸柴刑事も私も、黙って理真が答えを出すのを待つ。

「……丸姉」

理真が沈黙を破った。

「なに?」

「マスクを見たい」

「マスク?」

「そう、マスクだよ。クダモンジャーのメンバー全員のマスク。桃のは見たから、他の三つを」

「それなら、プレハブ小屋に置いてあるけど」

「行こう!」

「――あ、ちょっと!」

理真は、窓枠に足をかけると、そのまま屋外に飛び出し、プレハブ小屋へと走る。丸柴刑事と私も、あわてて彼女を追った。

プレハブ小屋に飛び込んだ理真は、突然の探偵の来訪に面食らったかのような、五人の男たち――クダモンジャーの四人と、見張りの警察官――をよそに、きょろきょろと室内に視線を走らせた。

「理真、こっち」

続けて入った丸柴刑事が、奥に続くドアを指さす。そのドアを抜けた先は、給湯設備付きの休憩室になっており、その隅に段ボール箱が三つ、並べられていた。

「これか」

段ボール箱に飛びついた理真は、順に蓋を開けて中身を取り出していく。ひとつめの箱から出てきたのは、巨大な梨だった。これは当然、“ナシモンジャー”に変身する際に使うマスクだ。モモモンジャーのそれに似た、段ボールを球形に近い形に加工した形状をしており、梨特有の黄色に近い色で塗装されている。

「これは無理だ」

理真は、あらゆる角度から、そのナシモンジャーのマスクを眺め、触ったのちに箱に戻し、次なる段ボール箱を開けた。中から出てきたのは、今度は巨大なブドウだった。ブドウは、小さな実が連なって構成されている果実のため、このブドウモンジャーのマスクは、今まで見たモモやナシとは制作方法が違っていた。マスク自体は、頭部をぴったりと覆う程度のコンパクトなもので、そのマスクに、直径十センチほどの紫色のゴムボールを何個もくっつけて、ブドウの姿を形作っているというものだった。理真が、そのゴムボールのひとつを掴み、ゆっくりと引っ張ると、

「あ、取れた」

思わず声に出してしまった。そう、ブドウの実を模したそのゴムボールがマスクから外れたのだ。よく見ると、ボールとマスクとは強力なマジックテープで接合されているのが分かった。ブドウを戻し、理真は最後の箱を開けにかかる。そこに入っているのは当然、“マスカットモンジャー”のマスクだ。これは、先に見たブドウモンジャーの完全色違いと言っていい。マスクの塗装と、使われているゴムボールの色が、紫からマスカットらしい黄緑に変わっただけだ。であれば当然、このマスカットの実もマジックテープ接合のため、マスクから取り外すことが出来る。

「そうか、ブドウとマスカットは、同じ構造か……」

理真は、ため息とともにマスカットのマスクを箱に戻した。

「どうしたの? 何が?」

未だ状況を把握し切れていない私は、箱の前に屈んだままの理真に声をかける。

「由宇」と理真は私を見上げ、「マスクの謎は解けたんだけど……決め手が……」

「マスクの謎? 解けた? じゃあ、犯人が分かったってこと?」

「うーん……」

理真は腕組みをして首を傾げる。彼女は「決め手」と言っていたが、何が足りないのだろうか。

「理真、マスクの謎は解けた、って言ってたけど、それはどういうこと?」

「イチゴのマスクが潰されてたでしょ、それのことだよ」

「潰された理由が分かった?」

理真は頷く。

「じゃ、じゃあ、マフラーは?」

「マフラー?」

「そう、マフラーっていうか、凶器か。凶器に付いていた血がマフラーで拭われた謎――」

「そうだ! それがあった!」

「わっ! どうした?」

理真は突然立ち上がると、再び下唇をなぞり始めた。

「……そうだ」唇から指を離した理真は、「マフラー」

「えっ?」

「決め手はマスクじゃない、マフラーなんだよ、由宇」

私を見て、笑みを浮かべた。

第7章 “ゴルディアスの結び目”

私たちは、隣の部屋――すなわち、殺された城ノ内以外の、四人の“クダモンジャー”メンバーが待機する部屋に戻った。刑事は、見張りの警察官にそれとなく耳打ちをして、出入り口ドア前に立たせ、自らは今出てきた隣室へ続くドアを塞ぐように立つ。万が一の事態――犯人の逃走に備えるためだ。そう、犯人。素人探偵、理真が今から、城ノ内界人を殺害した犯人を特定する。

「事件の謎が解けました」

理真の口から出た言葉は、一同――容疑者の四人――にとって、まったく想定外のものだったのだろう。四人は色めきだち、互いの顔を伺うように見合ってから、探偵の目に視線を戻した。その視線を受け止めて、理真は、

「私は、まず、犯人に対して出頭を促します」

四人が理真を見る目が、意外そうなものに変わった。

「ちょっと待って下さい!」声を挟んだのは長谷裕也だった。「ど、どういう意味ですか? その言い方じゃあ、まるで……我々の中に犯人がいるかのような……」

「そうです」

「えっ?」

「ですから、出頭をお願いします。私が犯人を特定してからの逮捕ということになるよりは、幾分か罪の軽減が望めるはずですし、裁判の際の心証も良くなります」

理真に視線を送られた丸柴刑事は、黙って頷いた。理真の言葉を保証するものだろう。

「お願いします」

そう言って、理真は口をつぐんだ。そうすること、数十秒。最初に声を上げた長谷を含め、相良清治、角居保秀、初島湊翔、誰の口からも、何も発せられはしなかった。理真は、小さくため息をつくと、

「では……これから、私の推理を話します。そこで、犯人を特定します」

はっきりと、言い切った。

「さて、まずは……」と理真は、小さく息を吸い込んでから、「今回の事件の被害者である城ノ内さんが、いかにして殺害されたのか、その謎から解いていくことにします。城ノ内さんの死亡推定時刻は、八時半から九時の間ですから、この時間帯に、城ノ内さんは控え室にいたことになります。主催者から言われていた集合時刻は、九時半だったそうですから、随分と早い時間です。犯人に呼び出されたのか、あるいは、犯人から、予定が変更になった、などと嘘の集合時刻を吹き込まれたのか、それは分かりませんが、とにかく、城ノ内さんは、九時前には控え室に到着していたはずです。そして、犯人もまた、すでに会場に到着していました。現場での犯行後は、駐車場に戻るなり、付近の林に身を隠すなりしていて、さも九時以降に到着したかのように装ったのです。

ところが、ここにひとつ、問題があります。喫煙者用の控え室となった事務所の玄関ドアは、まさに八時半から九時までの間、第三者の監視状態にあり、その監視者が、“自分がいた八時半から九時までの間は、誰も玄関を出入りしていない”と証言しているのです。この証言が、今回の事件をいっそうやっかいなものにしてしまいました。なぜなら、九時半に長谷さんによって死体が発見されたとき、現場は密室状態に置かれていたことになるからです」

ここで理真は、一度深呼吸してから、

「玄関ドアから出入りしたものはいない。裏口は内側から施錠されていました。隣の給湯室の窓は、ガラスが破損したため板を釘で打ち付けられていて、人の出入りは不可能です。さらに、現場となった事務室の窓も、極度の錆付きと窓枠の歪みによって、わずか二十センチ程度しか開かない状態となっていました。では、犯人は、いかにして城ノ内さんを殺害せしめ、現場を脱出したのか。ここで鍵となるのは、城ノ内さんは、ナイフで背中を刺されていたということと、遺体が比較的窓側に倒れていたということです。犯行が行われた様子を、私はこう推理します。

八時半前に控え室に入った城ノ内さんは、さっそく着替えを済ませます。ヒーローの服を着て、首にはマフラーを巻きます。ですが、マスクまでは被りません。まあ、当然ですよね。控え室にいる時点から、あんな頭部をすっぽりと覆ってしまうマスクを被る必要なんてありませんからね。マスクは、持参した段ボール箱に入れたまま、用意された折りたたみテーブルの上に置いておきます。

とりあえず、ここまでの用意を終えた城ノ内さんは、一服つけることにしました。想像するしかありませんが、私は、恐らく、このような状態で城ノ内さんは喫煙を始めたのだと思います。煙草をくわえ、火をつけて……窓を開けます。用意された控え室は決して広くなく、換気目的で窓を開けることは十分考えられます。ですが、あの部屋の窓は、さっき言ったように、ほんのわずかしか開けることが出来ません。その幅、約二十センチです。城ノ内さんにしてみれば、もっと大きく窓を開放したかったのかもしれませんが、仕方ありません。窓を開けたのち、煙草をくゆらせた城ノ内さんは、回れ右をして窓に背を向けたのだと思います。犯人が犯行に及んだタイミングというのが、まさに、ここ――この瞬間でした。犯人は、足音を殺して忍び寄ると、城ノ内さんの背中にナイフを突き立てます。そうです、犯人は、開いた窓越しに、屋外から城ノ内さんの背中を刺したのです」

理真は、ここで一度言葉を切った。まだ、私の見る限り、四人の容疑者たちの顔色に変化は見られない。

「繰り返しますが」理真は話を再開し、「窓の隙間は約二十センチ。人の出入りは無理ですが、ナイフと、それを握った手を入れることは十分可能です。さらに、ナイフを刺す直前、あるいは、刺した直後に犯人は、城ノ内さんが首に提げていたマフラーを掴んだのだと思います。煙草の灰が落ちないよう、そのとき城ノ内さんは、マフラーを背中側に回していたのでしょう。よって、窓越しの屋外からでも、犯人はマフラーを掴み取ることが出来た。そうした目的は、城ノ内さんが逃げないように、かつ、彼の体を引き寄せて、確実にナイフを背中に突き込ませるためです。

激痛にもがいていた城ノ内さんの全身から、力が抜けていくことを犯人は感じ取ったでしょう。ナイフとマフラーから手を離すと、城ノ内さんの体は床に崩れ落ちます。最後までナイフを抜かなかったのは、返り血を浴びることを防ぐためです。絶命しきっていない状態でナイフを抜いたら、傷口から血が噴き出してしまいますからね。凶器のナイフは、現場に残していくつもりだったのでしょう。どこにでも売られている量産品で、そこから足が付くとは思えないからです。かえって、このまま凶器を持ち続けるほうが危険です。

城ノ内さん殺害という目的を達し、戻ろうとした犯人でしたが、ここで自分がとんでもないアクシデントに襲われてしまったことに気がつきました。注意していたにも関わらず、返り血を浴びてしまったのです。ナイフを刺しているとき、城ノ内さんが体をもがいたためなのでしょうか、ナイフと傷口の間に隙間が生まれてしまい、そこから噴き出た血が、犯人にかかってしまったのです。ですが、それは、犯人にとって不幸中の幸いだったのは、城ノ内さんの返り血がかかったのは、犯人が首に巻いていたマフラーにのみだったのです。とはいえ当然、これをこのまま放っておくわけにはいきません。城ノ内さんの死体が発見されたら、イベントは中止となり、ショーもなくなりますが、関係者である自分の所持品、身につけているものが警察に調べられてしまうことは必然です。何とかしなければならない……」

またも理真は言葉を止める。今度は、顔色を変えた人物がひとりいたことが、私の目にもはっきりと分かった。理真もそれに気づいたはずだが、構わず話を続ける。

「返り血を浴びてしまうというアクシデントに遭遇した犯人でしたが、それがマフラーだけに留まったことで、犯人は打開策を見いだします。ようは、マフラーを交換してしまえばいいわけです。誰のものと? 決まっています。自分が殺害した城ノ内さんのマフラーと、です。なおかつ、犯人が交換するものはマフラーだけでは駄目です。なぜか。皆さんご存じのとおり、城ノ内さんたち扮する“果汁戦隊クダモンジャー”は、マフラーとマスクのデザインがセットになっているからです。犯人は、自分のマスクを持ってくると、死体のある部屋へ入り、城ノ内さんのマスク、マフラーと交換するべく、事務所の玄関に向かいます。あの窓が人が通り抜けられない程度の幅しか開かないことは、犯人も試してみて気が付いたでしょうから。

しかし、ここで犯人にとって最大の問題が発生してしまいます。建物の壁づたいに玄関に回り込もうとした犯人は、とんでもないものを目にしてしまいました。玄関を目視できる位置で、屋台の業者が作業をしていたのです。念のため、角から様子を窺うように移動していたため、業者に姿を見られはしませんでしたが、そこからさらに玄関に向かうとなると、確実に業者の視界に入ってしまうでしょう。犯人はもう、そこから一歩も先に進むことは出来なくなってしまいました。犯人は玄関以外からの侵入経路を探しますが、給湯室の窓は塞がれており、裏口ドアは施錠がされています。こうなっては、事務所建物と屋外とを繋ぐ経路は、犯行現場の窓以外にありません。犯人は、わずか二十センチの隙間から、マフラーとマスクの交換作業を行うことを余儀なくされてしまいました。

マフラーは何とかなるでしょう。城ノ内さんの死体は、窓のすぐそばに倒れているため、体を引っ張ればマフラーに手が届きます。問題は……マスクです。犯人が持っているマスクは、どう考えても二十センチの隙間を通せる代物ではありませんでした。そこで犯人は窮余の策に出ることにしました。現場にとんでもなく異様な状況を残すことになってしまいますが、これしか手段はありません。犯人は、自分のマスクを押しつぶして、二十センチの隙間を通せるくらいに平たくしてから、室内に投げ込んだのです。そうです。現場に残されていた、潰されたイチゴモンジャーのマスク、あれは、城ノ内さんが持参したものではなく、元々は犯人のものだったのです。そして、犯人は、投げ入れたイチゴのマスクの代わりに、室内から、城ノ内さんが本来持っていたマスクを入手したのです。城ノ内さんが持ち込んだマスク入りの段ボール箱は、窓際のテーブルの上に置かれていましたから、窓から十分手が届きます」

「待って、理真」

丸柴刑事の声に、探偵は言葉を止めて顔を向ける。

「なに?」

「理真、今の推理、犯人が、窓を通すためにマスクを潰したっていうのは、いい。でも、逆も同じよ。いくら手が届いたからって、室内にある城ノ内さんのマスクを外に出すときは、どうするのよ?」

「問題ない。だって、城ノ内さんのマスクは、潰したりしなくても外に出せるものだから。二十センチの隙間を通すことが出来るから」

「――あっ! ということは、城ノ内さんが実際に持参していたマスクって……」

「そう。小さなパーツに分解可能で、二十センチの幅を通過させられるマスク」

「ブドウか、マスカット……!」

室内が一気にどよめいた。本人たち以外の全員から、視線の集中砲火を浴びているのは、“ブドウモンジャー”相良清治、“マスカットモンジャー”初島湊翔の両名だ。

「これで」と理真は口を開き、「犯人は、二人に絞られました」

その二人の容疑者の目を見て、理真は、

「どうですか、名乗り出ていただけませんか? まだ出頭扱いには出来るはずです」

……が、相良、初島、どちらも、何の反応も示さない。意地になっているのか、それとも、犯人を特定できるわけがない、証拠が出てくるわけがないと高をくくっているのか、それは分からない。

理真は、諦めたのか、話の続きを始める。

「さて、自分のマスクを潰す、という荒技を使うことになりはしましたが、犯人は何とか、城ノ内さんと自分のマスクの交換に成功しました。次はマフラーです。このマフラーの交換については、犯人は何も障害はないと考えていたでしょう。細い布製のマフラーならば、破損させたりする必要もなく、容易に窓の隙間を通せるからです。犯人は、自分の巻いているマフラーを外し、次に、窓の隙間から手を入れて、城ノ内さんのマフラーを外しにかかります。両腕を縦の位置関係にすれば、あの窓の隙間からでも両手を突っ込むことは可能です。死体を引っ張って、城ノ内さんの首を窓の真下に持ってこれさえすれば、マフラーを解く作業も、多少難儀はしますが行えると考え、実際、恐らく、犯人は両手で城ノ内さんのマフラーの結び目を掴むことが出来たのだろうと思います。

ところが、ここでまた不測の事態が犯人を襲いました。マフラーの結び目を解くことが出来なかったのです。犯人の手先が特別不器用だったとは思いません。結び目が解けなかったのには、別の理由がありました。それは、城ノ内さんの背中にナイフを突き刺したとき、その際に犯人は、城ノ内さんの動きを封じるためと、確実にナイフを深く突き刺すため、城ノ内さんのマフラーを掴み、自分のほうへと引き寄せました。それによって、マフラーの結び目が固く締まることになってしまったのです。

ですが、犯人は、この危機を乗り切る策を見いだしました。単純な話です。解けないのなら、切ってしまえばいい。まるで“ゴルディアスの結び目”ですね。刃物は手元にあります。城ノ内さんの背中に突き立ったままのナイフです。これを使ってマフラーを切断すべく、犯人は死体の背中からナイフを抜きます。この時点で城ノ内さんは完全に絶命していたため、ナイフを抜いても出血することはありませんでした。が、抜かれたナイフの刀身には、当然ですが血が付着しています。このままマフラーを切断してしまっては、刀身の血が城ノ内さんのマフラーにも移ってしまいます。血痕が原因でマフラーを交換しようというのに、交換先のマフラーにも血痕が付いてしまっては、何が何やら分かりません。まず、マフラーの結び目を切る前に、刀身の血を拭わなければならない。犯人は、もともと血が付いている自分が巻いていたマフラーでナイフを拭い、城ノ内さんのマフラーを切断、入手し、凶器と自分のマフラーを室内に投げ込みました。そして最後に、窓を通してマスクとマフラーの交換が行われた、という事実から、少しでも警察の目を遠ざけたかったのでしょう。城ノ内さんの死体を掴みあげると、力の限り室内側に放りました。これでようやく、犯人のすべての仕事が完了したわけです」

相良と初島は、ひと言も発しないまま、理真の話を聞いていた。

「つまり……」理真は、その両者を交互に見ながら、「現在、犯人が提げているマフラーは、結び目で切断した分、他の人のものよりも短くなっているわけです。片側に不自然な切断面も出ていることでしょう。切れ端の側のマフラーは、まだ所持品の中に残されているか、付近に遺棄されているでしょう」

相良と初島、二人の視線は、同時にマフラーに向いた。が、初島が見たのは自分のマフラーだったのに対し、相良の目もまた、初島のマフラーに向いていた。――自分のものよりも短いのだろうか? それを確かめようとするかのごとく。

数秒の沈黙が流れたあと、

「……負けました」

初島湊翔は、自分が提げていたマフラーを解き、差し出した。マスカット模様の、そのマフラーの一端は、刃物で切り取ったようにほつれていた。

最終章 犯罪仕掛けのイチゴ

初島湊翔は犯行を認め、同時に犯行動機も自供した。

角居が気づいた、組合の資金横領の犯人は、初島だったのだ。だが、その横領に、角居よりも早く気づいたものがいた。城ノ内だ。が、城ノ内は、初島の罪を糾弾するではなく、伝票に細工をして、初島が横領した金と同額を戻すことを行った。それを聞かされた初島は城ノ内に感謝をしたが、その気持ちは一瞬で消え去った。城ノ内は、このことをネタに、初島を強請ってきたのだ。ただ、その恐喝によって要求したものは、金銭ではなかった。城ノ内が要求したもの、それは、美人であると仲間内でも評判の、初島の妻だった。初島が横領した金を補填したのも、「助けてやった」という負い目を負わせることで、かえって初島に対して優位に立とうとしての行為だったらしい。

初島は要求を拒絶し続けていたが、ついに城ノ内は、「横領の事実を妻子にばらす」と最終手段に訴えかけてきた。城ノ内は、当然、いざというときには通常の恐喝に切り替えるべく、初島の横領の証拠も握っていたのだ。それが公表されれば、初島の妻と子供は、夫の、父の不正を知ることになる。その横領金の行き先が、もう決して手を出さないと、妻の前で泣いて誓ったギャンブルだということまで、城ノ内は掴んでいた。

罪を認め、連行されていく初島に訊きたいことがある、と、理真は少々の時間をもらった。理真の訊きたかったこと、それは、どうして、倉庫に一番乗りを果たしたのに、イベントで忙しくなることが分かっているイチゴを選んだのか、ということだった。

そう、メンバーたちの供述によれば、倉庫から最初にマスクを持って行ったのは、城ノ内ということになっていたが、イチゴが本来、初島のものであったからには、倉庫に一番乗りを果たしたのも彼になる。二番手で倉庫に来た長谷は、自分が来た時点でイチゴだけがなくなっており、城ノ内が殺された現場にイチゴのマスクがあったことから、一番乗りは城ノ内で、彼はイチゴを持って行ったのだ、と推論してしまったに過ぎない。実際には、城ノ内は三番手で倉庫に来て、残っているマスクの中から、仕事量の少ないブドウとマスカットのうちマスカットを選んで持ち帰っていたのだ。

初島は、このイベントの仕事が来た当初は、ブドウかマスカットを選ぶつもりだったという。仕事量の少ないという点では、モモも同じだが、初島は、長谷がモモモンジャーに愛着を持っていることを知っていたため、モモは最初から手に取らないつもりだったという。が、どうして、ブドウとマスカットという選択肢がありながら、ナシに次いで忙しくなることが分かっていたイチゴを選んだのか。

「つい先日、娘を保育園へ迎えにいったときに話をしたときに……娘が、イチゴモンジャーのファンだということを知りまして……」

初島は、理真の疑問に対して、そう答えた。寂しげな笑顔とともに。

イチゴモンジャーのマスクを持って倉庫から自宅へ帰る途中、突如、初島は、こう思ってしまったのだという。「明日なら、城ノ内を殺せる」と。同じ組合に所属していながら、初島と城ノ内は、普段あまり顔を合わせる機会がなかった。城島からの恐喝も、ほとんどが電話を通じて行われていた。“集合時刻が早まった”と電話をして、早めに城ノ内を現場に来させれば、二人きりになる時間を作ることが出来る。初島は会場となる公園を熟知しており――よく家族で遊びに行っていたという――事務所が控え室として使われることも分かっていた。あのステージ裏の奥まった場所であれば、誰にも目撃されることもないに違いない。財布の中身を抜いておけば――実際には、これは予期せず構築された“密室”によって実行不可能となったが――物取りの犯行に見せかけられるだろう。

城ノ内への電話を済ませた初島は、近くのホームセンターに寄り、もっとも多く出回っている品物のナイフを購入し、翌日の決行に備えた。数時間前、自分が“イチゴモンジャー”のマスクを選んだ理由、そのことは頭から消えていた。

屋外から城ノ内の背中を刺す、という殺害方法は、咄嗟に思いついたという。城ノ内に怪しまれないため、自分もきちんとヒーローの衣装に着替え終えたうえで、城ノ内の控え室を訪れて隙を見つけて殺す。出来るだけシンプルに殺したほうがいい。そんな計画を頭に描いていた初島だったが、自分の控え室であるプレハブを出て、事務所建物に向かう途中、控え室の窓が若干だけ開いており、そこから城島の背中が見え、マフラーが窓の外になびいているのを目撃した、その瞬間、一気に殺害計画が浮かんできたという。そこから先は、すべて理真の推理どおりだと、初島は供述した。

「もしさ、初島さんが、倉庫でブドウかマスカットのマスクを選んでいたらさ、犯行はもっとスムーズに運んでいただろうね」

丸柴刑事に送ってもらう帰りの車中、理真は呟いた。確かに、そうかもしれない。

初島がブドウかマスカットを選んでいたら、城ノ内が倉庫を訪れた時点で、残っているのは、イチゴ、ナシ、そして、ブドウとマスカットのうち、初島が選ばなかったほうのどちらかだ。城ノ内の性格ならば、間違いなくイチゴとナシは避けただろう。そうなっていれば、犯行後に初島が行うのは、ブドウとマスカットの交換となるわけだ。どちらのマスクも、潰したりせずに窓の隙間を通すことが出来る。マフラーの切断は余儀なくされたかもしれないが、現場に潰されたマスクが残っているなどという異様な状況が現出することは避けられたはずだ。もし、そうなっていたら、「イチゴのマスクが潰されたのは、窓の狭い隙間を通すため」という理真の推理の取っかかりも生まれなかった可能性がある。

「ねえ、二人とも」と、ハンドルを握る丸柴刑事が、「夕ご飯でも食べていこうか」

「おっ、おごり?」

助手席に座っていた理真が身を乗り出す。

「いいわよ」

「本当? よっしゃ!」

理真は、屋根にぶつからないよう小さく両手を上げ、私も、

「ゴチになります!」

後部座席から、バックミラーに頭を下げた。

「やったね、由宇」理真は振り向いて、「丸姉が、“幻の洋梨”とも呼ばれる、新潟が誇る高級フルーツ、“ル・レクチエ”をおごってくれるって」

「ばか言え。そんな金あるか」丸柴刑事は、横目で理真を睨み、「だいたい、フルーツは夕飯じゃないだろ」

「私は一向に構わないけど」

「こっちが構うわ。ラーメンだ、ラーメン」

「ちぇっ」

「最近私が開拓した穴場のラーメン屋に連れて行ってやる。スタンプサービスをやっていて、あと四杯食べると割引券が貰える」

「それは、私に二杯食えということ?」

「無理やり今日消化する必要ないから! というか、やれんのか? 理真」

「やってやるって!」

「上等だ」

丸柴刑事はハンドルを切り、私たちを送るのとは別の方向に覆面パトの行き先を向けた。