1 黒ずくめの男

「ようこそ、『お宿ミユキ』へ。お名前をうかがえますか」

真っ白な浴衣姿の受付嬢に出迎えられ、私はドキマギしながら名前を告げた。『お宿ミユキ』は友人から聞き及んだ隠れ名宿で、「小ぢんまりとしてはいるが、料理は美味いし露天風呂も最高。宿の周りの雰囲気もなかなか味わい深いし、おまけにべっぴんの仲居がいる」とのこと。決して最後の一言に期待していたわけではないが、たしかに受付嬢――こっそり盗み見たネームプレートには「冬木」の文字が刻まれていた――は雪のように白い浴衣が似合う和風美人だ。

私は赤後英介、職業は推理作家。数年前にデビューしたばかりで作家歴はまだまだ浅いが、ミステリに対する情熱だけは誰にも負けないと自負している。今回は、さる出版社から「密室」をテーマにしたアンソロジー企画の依頼を受け、その原稿執筆のため『お宿ミユキ』を訪れた。ホテルや旅館で缶詰になって執筆作業、一度してみたかったのだ。

「赤後英介さま、おひとりさまのご予約ですね」

美人の受付嬢から鍵を受け取ると、スタッフらしき男性がどこからともなく現れた。茅森と名乗った彼は『お宿ミユキ』の番頭だった。

「こちらが赤後さまのお部屋でございます」

誘導してくれた部屋は、木製の扉に「名残雪の間」と彫られている。ちらと左隣の部屋に目を転じると、そちらは「斑雪の間」だ。

「もしかして、旅館の客室は雪にちなんだ名前がつけられているのですか」

「ええ、その通りですよ」

なで肩に真っ白な和服が様になる番頭は、嬉しそうに顔をほころばせた。

「『お宿ミユキ』の一帯は、冬になると積雪が多くなります。ここの露天風呂も空から舞い散る雪を楽しみながら湯につかれるようになっていますし、各お部屋からも風情のある冬景色を拝むことができます」

「なるほど。冬ならではの魅力が多い旅館ですね。にしても、作家として勉強になります。斑雪の間、なんて洒落た表現だ」

「作家さまであられましたか」茅森は目を丸くして私の顔をしげしげと見る。「お仕事の合間の骨休めでこちらに?」

「いえいえ、その逆です。これから仕事に取りかかるつもりで、缶詰作業の場所にここを選んだのです」

「それはそれは。お仕事が捗ると良いのですが」

「この宿は友人の勧めで、料理も温泉も素晴らしいと太鼓判を押していましたよ。楽しみにしています」

客間は純和室といったテイストで、広縁――窓際にある、椅子や小さなテーブルを置いている空間のこと――からは遥か遠方に雪化粧を施した山並みを臨むことができる。かの清少納言は『枕草子』で「冬は早朝が良い。雪が降っているのは云うまでもなく」と宣わっているが、日中の雪景色も悪くない。

食事の時間までまだ余裕があるから、先にひと風呂浴びようか。長旅の疲れを癒してから仕事に取りかかっても罰は当たるまい。

部屋に備え置いていた浴衣に着替え、タオルを持って浴室へ向かう。男用の露天風呂は、階段と客室の間にあったはずだ。

部屋を出て露天風呂へ向かう途中、玄関が視界に入ったところで私は思わず足を止めた。一人の客が靴を脱いでいるところで、それだけなら特に気にも留めないのだが、何しろその客の風体があまりに奇妙だった。

第一印象は、全身黒ずくめの男。まっ黒な帽子――それも、日本を代表する某名探偵がかぶっているようなくたびれたチューリップハットだ――で頭をすっぽり覆い、その上に雪片が点々と残っている。漆黒のコートに身を包み、小さな旅行鞄の色も黒。ちらりと見えた足元も黒いブーツ。まるで某闇医者のコスプレである。でなければ、指名手配中の犯罪者か。

男はブーツの踵を几帳面に揃えて、カウンターに立つ。先ほどの冬木嬢が対応しているが、怪しさ満点の客を相手に心なしか表情が強張っているように見える。男はボソボソとした声で話していたが、「カゲヤマ」という名前だけは辛うじて聞き取ることができた。地下の階段から姿を見せた番頭は、カゲヤマを露天風呂横の「細雪の間」へ案内する。隣室でなくてよかった、となぜかほっとした。

友人が推しに推していた露天風呂は、ネットの旅行予約サイトでも高評価なだけあって実に素晴らしかった。てっきり石造りの風呂かと思いきや、なんと檜風呂だったのだ。心地よい木の香りに包まれながら、虚空から舞い降り湯船に消える雪をぼんやり見つめる。雪は不思議だ。時に人命を奪うほどの脅威を宿しながらも、水に落ちれば瞬時に消える儚さも有しているのだから。

露天風呂を存分に満喫して出ると、玄関から入ってすぐ目の前にある談話空間で客が寛いでいた。一人は銀縁眼鏡をかけた男で、神経質そうな顔で新聞を読んでいる。もう一人は浴衣姿で髪をアップにした女性。うなじに垂れる後れ毛が何とも色っぽい。夫婦にしては年齢差がありそうだしカップルにしては互いに言葉一つ交わす様子もないから、それぞれ別の客なのだろう。

『名残雪の間』に戻り、茶請けを食べながらお茶で一服。時計を見ると十六時を回った頃なので、夕餉が始まる十八時まで執筆に集中することにした。

原稿の四分の一ほどを書き終えたところで、「お食事の用意ができました」と番頭が内線電話をかけてきた。地下にある食堂は広い和室を屏風で仕切っていて、ちょいと首を伸ばしてみると、先ほど談話空間で見かけた女性や眼鏡の男の姿もある。

料理は地元で採れた食材をふんだんに使った和食で、露天風呂同様にこちらも申し分ない。特にボリュームのある天ぷらとのど越し柔らかな茶碗蒸しが美味だ。折角なのでお酒も梅酒を少しだけ頂く。お代わり自由の白米もあってついつい箸が進むが、満腹になると眠気に襲われ仕事が中断してしまいそうだ。まあ、どうせあと一泊するのだから初日くらい息抜きしてもいいか。

結局、デザートの最後の一口までぺろりと完食した私は、浴衣の帯を緩め睡魔と格闘しながら仕事を再開した。首をガクガク前後させては、時折ふっと意識が鮮明になりノートパソコンのキーをカタカタいわせる。かと思えば、三十分と経たないうちにまたうとうと舟をこいで――という始末だ。

仕事の合間には、例の黒ずくめの男について考えることもあった。某名探偵か某闇医者のコスプレでなければ、どうしてあんな恰好をしているのだろう。目立ちたくないゆえの装いだとすれば、まったくの逆効果である。何事かと奇異の目を向けられても文句はいえまい。

奇異の目といえば、談話空間で見かけた浴衣の女性も滅多にお目にかかれないような美貌の持ち主だった。それに加え、常人とは思えないほどの華やかなオーラを身にまとっていた。お忍びで宿泊している女優か何かだろうか。だが、テレビでは見かけない顔だった。まだ世に出ていない女優の卵とか――いかんいかん、仕事とは無関係の妄想ばかり捗ってどうする。

気分転換に今度は大浴場にでも入ろう。浴衣の帯を締めなおし、まだ乾きかけのタオルを手に部屋を出る。

そのときだった。ゆったりとした時間の流れる空間に、鋭い悲鳴が走ったのは。

2 事件の幕開け

玄関横のカウンターに飛んでいくと、仕事をしていた冬木嬢が困惑気味の顔で立ち尽くしていた。

「何ですか、今の声は」

「わかりません。ここでお客様の名簿をチェックしていたら、急に悲鳴が……客室から聞こえた気がするのですが、どこのお部屋かまでは」

おどおどした様子で顔を左右に振る。すると、談話空間にいる男が読んでいた英字の雑誌をぴしゃりと閉じて立ち上がった。風呂上がりに見た眼鏡の男性だ。

「おそらく、あちらから聞こえたと思われます」

冷静な態度で指さしたのは、受付カウンターと真反対の位置にある客室。「雪華の間」を示していた。

「あの部屋には、どなたか客が?」

「松雪さまというご夫婦が宿泊なさっています」

食堂では夫婦らしき二人組など見かけなかったが……と思案していると、「一体全体何事だよ」と寝ぼけたような声。着崩した浴衣に無精ひげの男が、いつの間にか私の背後に立っている。

「判りません。しかし、何か尋常でないことが起きているのは確かです。とにかく声の聞こえた部屋へ行きましょう」

眼鏡の男と私、そして受付嬢と無精ひげの男の四人は「雪華の間」の扉の前に並んだ。

「松雪さま? 松雪さまいらっしゃいますか。松雪さま!」

冬木嬢が呼びかけると、扉が勢いよく開き男が飛び出してきた乱れた前髪が額に張り付き、両目をひん剥かんばかりに見開いている。

「松雪さま、どうかなさいましたか」

松雪は部屋の奥を指差して「妻が、妻が」とうわごとのように繰り返す。ただならぬ気配に、私はスリッパを乱雑に脱いで部屋に飛び込んだ。

雪華の間の間取りは私の客室とほぼ同じだが、ここには縁側がついていた。縁側と客室をつなぐ襖も、縁側から外に通じるガラス戸も大きく開け放たれ、部屋に吹き込む風は氷のように冷たい。日中はちらほら降る程度だった雪も今の時間帯は吹雪に変わり、暗闇の中でも銀世界が広がっているのが判る。

視線を下げると、沓脱石の上に下駄が一組ぽつんと置かれていた。そこから一人分の足跡が一定方向に点々と続いているが、それが下駄による跡なのかほかの靴跡なのかは判然としない。

スマートフォンの懐中電灯機能をオンにして、闇の中を照らし出す。足跡は縁側から十数メートルほど進んだところで途切れているようだった。というのも、足跡の行き先に建物が見えたからだ。

一組残った下駄に足を入れ、雪の絨毯の上を闊歩する。もちろん、既存の足跡を消さぬよう細心の注意を払いながら。

雪風に押し戻されそうになりながらも、なんとか建物の前に到着した。正面から見るとほぼ真四角の形をしていて、倉庫か小屋のようである。木製の扉はストッパーで支えられており、中に踏み入ってまず目に入ったのは床に尻もちをついた人物だった。

「あれ、茅森さんじゃないですか」

白い和服姿の番頭が、床に坐りこんだまま頭だけこちらに向ける。その顔は驚くほど青白く、額には汗の玉が浮かんでいた。

「さ、作家先生。あ、あれを、あれを」

プルプルと震える指で、前方を指す。その先を目で追った瞬間、私は喉を締め付けられたかのように声が出なくなり、口をぱくぱくとさせて目の前の光景を凝視した。

物置の奥の壁に、真っ白な浴衣姿の女性が磔にされている惨状を。

3 黒ずくめの男の正体

「な……何ですかあれは」

やっとのことで絞り出した声は、蚊の鳴くような情けないものだった。番頭はよろよろと床から立ち上がりながら、

「せ、雪華の間に宿泊されている松雪夫妻の奥様、玲子夫人です」

天井に吊るされた大ぶりの電球のおかげで、建物の中は煌々と明るい。モップやバケツなどの掃除用具のほか、ぱっと見は祭具のようだがよく判らない物が雑多に収納されている空間の中で、壁に磔にされた女性だけが異様な存在感を放っている。

「と、とにかく生死を確認しなくては。生きていれば救急車を呼ぶ必要がある」

恐る恐る松雪夫人に近づき、まずは全体をざっと眺める。か細い両腕と両足首は、非情にも鎖でぐるぐる巻きにして壁に固定されていた。その鎖の先は、木製の壁に打ち込まれた杭に巻き付けられている。頭はだらりと垂れ、長い黒髪が顔を覆っているため表情が確認しづらい。近場にあった台に乗り、「すみません」と両手を合わせてから夫人の頭をぐいと持ち上げる。真っ先に目についたのは、頸部に残った索条痕だった。期待薄ながら、首筋に手を当てる。溜息をひとつ吐いて、台から降りた。

「駄目です。すでに亡くなっている。首を絞められたような痕がありましたが、自殺ではないでしょう」

「と、ということは……」

「松雪夫人は、何者かに殺されたということだね」

番頭とは明らかに違う声が、建物内部に響き渡った。オペラ歌手のような朗々とした声だ。番頭の背後に視線を移すと、そこにはあの黒ずくめの男が立っているではないか。

「ちょ、ちょっとあなた。いつの間に侵入していたのですか」

「殺されたということは、警察を呼ぶ必要がありそうだ。私が通報してきましょうか。いや、ここは番頭さんにお任せすべきかな。なんせ、旅館で起きた殺人事件なのだから」

目深に被った帽子の下で、両目がきらりと光った――ように、見えただけかもしれない。黒ずくめの男を振り返った茅森は「そ、そうですね。すぐに電話を」と脱兎のごとく建物を飛び出し雪の中に消えた。

「しかし参ったね。せっかく旅の疲れを癒すために立ち寄った宿で、よりにもよって殺人事件に出くわすとは」

「あなた、たしか細雪の間に泊っている方ですよね」

「おや、よくご存じで」

「遺体を前に、よくそんな平然としていられますね。私なんて今にも吐きそうなのに」

胸を擦る仕草をすると、男はにやにや笑いを浮かべながら夫人の亡骸に近づいていく。

「ちょっと、遺体に触らないでくださいよ。あと、あまりうろうろしないでください。警察が来るまで現場保存しなければいけませんから」

「釈迦に説法だ。そんなことは百も承知だよ、無駄に場数を踏んでいるわけじゃない」

謎めいたことを言いながら、男は夫人の遺体をまじまじと眺める――と、肩に雪を乗せた茅森が扉のところで大声を上げた。

「た、大変です。この大雪で道が通行止めになり、警察の車が通れないそうです。少なくとも、雪が弱まった未明以降でないとこちらに向かえないと」

まさか、と口走った私とは対照的に、黒ずくめの男は高らかな笑い声を響かせた。

「これは傑作だ。では、警察が臨場するまでは私がこの場を取り仕切ることにしましょうか――この、名探偵の影山がね」

「た、探偵?! あなた、探偵なのですか」

探偵キャラ専門のコスプレイヤーではなく、本物の探偵なのか。影山と名乗った男はわざとらしく丁寧な動作で帽子を取る。天然か人工的か判らないふわふわした巻き毛が現れた。頭髪の色はもちろん黒だ。

「いかにも、私は都内で探偵業を営む影山だ。ちゃんと事務所の公式サイトも作っている。嘘だと思うなら調べてみればいい」

仰せのままにスマホで検索をかけると、たしかに「影山探偵事務所」でヒットする。が、ざっと閲覧したところ社員は彼一人の零細事務所のようだ。

「でも、どうして探偵がこんなところに」

「それは君、『どうして推理作家がこんなところに』と問うのと同じだよ」

どうやらこちらの正体はとっくにバレていたらしい。にしても、殺人事件が起きた宿に探偵と推理作家が投宿しているなんて出来過ぎではないか?

「あのお……」

出入口で所在なげに立っていた茅森が、おずおずと会話に割って入る。

「これから、どのようにいたしましょう。ほかのお客さまや従業員には、このことは」

「警察が来れば、いずれ皆に事情聴取をするだろう。そのときに混乱しないよう今のうちにはっきり伝えておくといい。『宿内で客が殺されたようだ。全員、宿から一歩も出ないように』と。そうだ、いっそ談話空間にでも皆を集めようか。単独行動よりも安全だし話もしやすいからな」

茅森は、探偵と推理作家の顔を交互に見比べる。「この黒ずくめの男を信用していいのか」とその目が問うていた。私は、無言のまま番頭に頷いてみせる。影山の信用度はひとまず置いておくとして、宿の中にいる全員を一か所に集めておくという提案には私も同意だからだ。

談話空間に集ったのは、松雪夫人を除いて九人。番頭と冬木嬢、白い和服姿の中年女性は白峰と名乗った。白峰を含め、宿の従業員はこれきりなのだそう。

宿泊客は私と影山のほか、亡くなった被害者の夫である松雪丈二。昼間に見かけた色っぽい美女は柊明日香、舞台女優らしい。眼鏡の男は氷室安明、外科医だ。最後に浴衣をだらしなく着崩した無精ひげの男が、北野武生。職業はフリーライターとのこと。

以上が、宿内にいるすべての関係者である。

「では、警察が到着するまでの間は私が現場保存および簡単な事情聴取を実施しましょう」

柏手よろしく両手を鳴らした探偵に、誰もが猜疑の目を向ける。皆の胸中を代弁するかのように、外科医の氷室が一歩前へ進み出た。

「あなたに、捜査の真似事をする義務も権利もないのでは? 大人しく警察の到着を待つべきだと思いますが」

「そんな悠長に待っていたら、現場に残された証拠はどんどん失われていきますよ。外に残された足跡は雪によって少しずつ消えかかっていますし、夫人の遺体は今この瞬間も死後硬直が着々と進んでいます。警察の捜査を待っていては手遅れなのです」

氷室は言葉を詰まらせる。医者ならば、死後硬直についての知識はある程度備えているだろう。

「では、これから二つのことを行ないます。まず、私と氷室さんは夫人の遺体がある物置へ行き、現場検証を進めます。氷室さんには遺体を観察してもらい後ほど簡単な所見を述べていただきますよ。なんといっても、この中で最もそちらの方面に明るいのはあなたですからね」

眼鏡の外科医は不服そうに鼻を鳴らすが、嫌とは言わない。続いて、

「同時に、皆さんへの事情聴取も執り行います。といっても、夫人の遺体が発見されるまでの皆さんの行動と、何か気付いたことはないかなどの簡単な質問ばかりですが――では、赤後先生。こちらは任せましたよ」

突如として白羽の矢を立てられ、「はあ?」と頓狂な声が出る。影山は私に向かって「よろしく」と手を振り、渋面の医者を引っ張って雪華の間へと引っ込んでしまった。

「作家先生。申し訳ありませんが、どうぞよろしくお願いします」

番頭に深々と頭を下げられては私も拒否できない。仕方なく、冬木嬢からメモ帳を借りて事情聴取もどきを開始する。

「えーと……ではまず、従業員の方からお話をうかがえますか。今朝からの行動を簡単にお聞かせください」

まず番頭の茅森は、朝から食事の用意や宿泊客の対応に追われていた。客が全員チェックアウトした十一時からは、主に厨房で夕飯の仕込みをしていたとのこと。十八時から二十時までは配膳を担当し、以降は片づけや明日の朝食の下ごしらえで再び厨房に籠った。

冬木嬢は、朝からずっと受付カウンターにいた。新規の宿泊客の電話対応、宿を出る客の会計などを担当。十一時に最後の宿泊客がチェックアウトすると、客室や浴室の掃除を行ない、十五時から再びフロント対応に戻った。

白峰は、午前中は茅森とほぼ同じ動きをしていたが、十時頃から料理の食材を調達しに外出する。昼前に宿へ戻ってからは茅森の手伝いで厨房に立っていたが、調理にかかりきりではなく部屋の掃除や業者対応などすばしっこく動き回っていたようだ。十八時より後の動きは茅森と同じである。

「判りました……では、宿泊客の動向も確認します。あ、宿泊している客室の名前も教えてください」

露天風呂の隣の「粉雪の間」に泊っている影山と、その隣室である「粉雪の間」に逗留している氷室氏は現場検証中なので後回しにする。名残雪の間にいる私の動向は、ここまでの話をお読みいただいた読者には手に取るように判っていることだろう。

というわけで、「斑雪の間」に宿泊しているフリーライターの北野氏からアリバイを確認していく。彼は十七時頃チェックインして、以降は食事の時間まで部屋に籠っていた。「仕事を持ち込んでいたから、ずっと仕事してたぜ。もちろん一人きりだから、証明できる奴はいねえけどよ」。食事を十九時頃に終え、露天風呂に入る。長風呂が好きらしく、一時間ほど湯につかってから二十時前に部屋へ戻った。以降は室内でダラダラして過ごしていたという。「あ、そういや露天風呂でさっきの医者先生と一緒になったぜ」

無人の「銀雪の間」をすっ飛ばして、「雪華の間」の松雪夫妻。夫の丈二氏によれば、二人が宿入りしたのは十六時頃。夫人は風呂に入り、丈二氏は部屋で寛いでいた。夫人が風呂から上がったのと入れ替わりに、夫が男湯へ。その間の夫人の行動は不明だが、丈二氏が十七時三十分頃に風呂から戻ったときは部屋でテレビを見ていたという。

十八時過ぎに夕食に行こうと妻に声をかけたが、夫人は「体調が優れないから、少し部屋で休んでから行くわ」と言ったらしい。そのため、丈二氏は一人で夕飯を済ませることに。三十分ほどで食べ終えてしまい食後のウォーキングをしようと外へ出るが、雪が次第に強まってきたので十五分ほどで宿に帰る。それからしばらく談話空間で新聞や雑誌を読んでいたが、二十一時頃に雪華の間へ顔を出すとそこにいるはずの妻の姿がない。また風呂に行ったのかと考えたが、屋内用のスリッパが踏込――靴を脱いで置いておく場所――に置きっぱなしだった。スマホを確認するが、出かけてくるといった連絡もない。

不審に思いながらも部屋に入ると、食事の前には締めていたはずの縁側のガラス戸が開いている。二組あった外履き用の下駄は、一組しかない。不安を覚えた丈二氏は、内線電話で「妻の身に何かあったかもしれないから、部屋に来てくれ」と番頭の茅森を呼び出した。丈二氏に頼まれ縁側の外へ様子を見に行った茅森は、雪華の間から伸びる足跡を辿って物置で夫人の変わり果てた姿を発見――という次第だ。

最後に、「牡丹雪の間」に泊っている柊明日香。宿には十五時過ぎにチェックインし、部屋でスマホをいじったり談話空間で過ごしたりしていた。談話空間での姿は、私も目撃している。十八時から十九時過ぎまで食事を堪能した後は、大浴場と露天風呂へ浸かりに行く。部屋に戻ったのは二十一時頃。布団の上でうとうとしかけていたところ、悲鳴を聞いて飛び起きたということだ。

ちなみに、私が悲鳴を耳にしたのは二十一時十五分くらい。冬木嬢の記憶もほぼ同じである。悲鳴の主は、物置で夫人の遺体を見つけた茅森氏。私が遺体を発見したのは二十一時三十分頃で、そのとき私以外の客は全員――雪華の間にいた丈二氏も含めて――自室に滞在していた。探偵の影山は悲鳴を聞いた直後に現場へ駆けつけたのだろう。

事件前までの関係者の動きは、およそこんなところである。

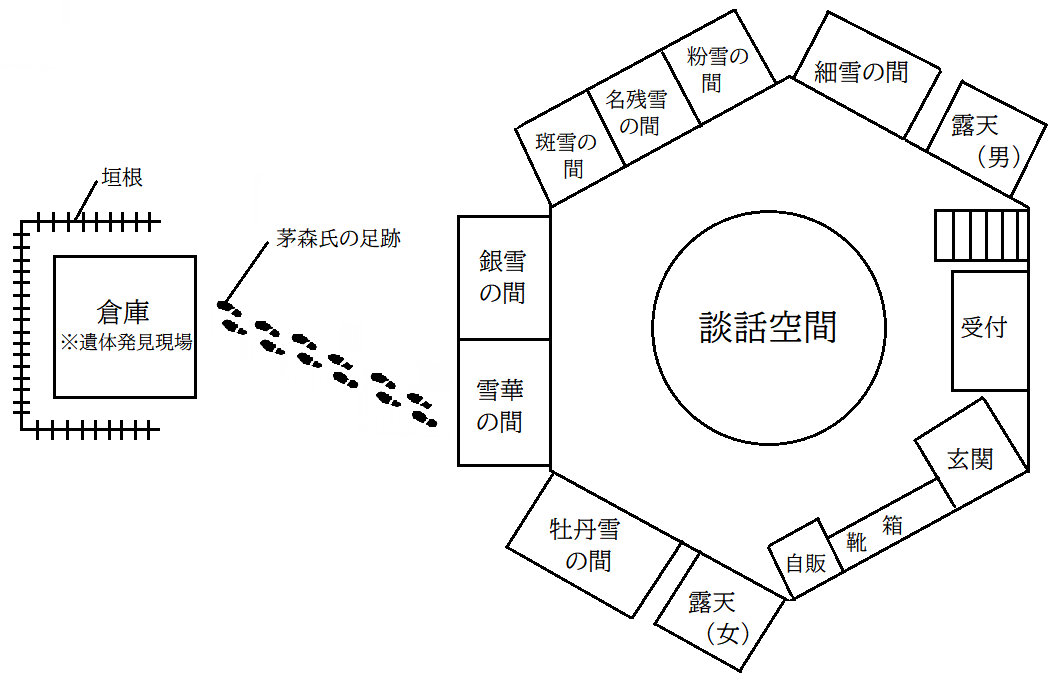

《『お宿ミユキ』見取り図》

4 遺体の所見

やがて、現場検証を終えた影山と氷室医師が談話空間に姿を現した。まず、氷室氏による遺体の所見報告だ。

「正確なところは警察の捜査でないと断言しかねますが、松雪夫人の死亡推定時刻は死後硬直から見ると十九時以降と思われます。死因はおそらく窒息死。首を絞められた痕が残されていました。現場から凶器は見つかっていませんが、マフラーやストールのような幅の広い布製のものであると推察されます。鎖でつながれた手首や足首以外に目立った外傷はなし。頭髪が突風にでも遭ったかのように乱れていた一方で、着衣は整然とし着付けをした直後のようでした。乱暴を受けた痕跡や格闘の跡もないことから、油断している隙に背後から素早く締め上げたのかもしれません」

ここで医師からバトンを受け取った探偵が、現場検証の結果を詳報する。

「倉庫内は雑然としてはいましたが、犯行の際に揉み合った痕跡は発見されず、また現場をくまなく観察した限り血痕も残されていませんでした。遺体が見つかったあの倉庫で殺人が行なわれたのだとすれば、実にスマートな手際です。あるいは、被害者が背中を許すほど信用していた者の犯行か――いずれ明らかになることでしょう。

また、犯人や被害者のものらしき遺留品もなし。警察が来れば毛髪の数本くらいは検出されるでしょうが、あの倉庫を出入りしていたのは一人ではありませんよね」

質疑を受けた茅森が「はい、私共従業員は三人とも倉庫を日常的に出入りします」と答える。

「被害者が身につけていた浴衣ですが、あれは奥様の私物ですか」

丈二氏はゆるゆると首を横に動かす。「さあ、私は見たことがありません。今日だって、ごく普通の服装で過ごしていました」

「風呂に入ってからは、浴衣に着替えたのでは」

「部屋に置いていた浴衣は、あんな真っ白ではありませんでした」

私の部屋にも浴衣は二組用意されていたが、いずれも紺色のものだった。柊明日香は薄桃色のものを着用しているので、男性用と女性用があるのだろう。

「奥様に、和服を着るような趣味はありますか」

「さあ、聞いたことも見たこともないですね」

すると、番頭が控えめに「あの」と右手を挙げる。

「おそらくあの浴衣は、雪の精を迎える祭りで使用される衣装です」

「雪の精を迎える祭り?」

さすがの探偵も、コアな地域行事の知識は持ち合わせていないらしい。番頭によると、

「毎年十二月に、この一帯で開催される祭りです。寒さの厳しいこの地域では、雪の精霊を呼び出して風雪による災害から町を守ってもらうための儀式を行なうのです。あの白い浴衣は、雪の精霊役が着る衣装です」

番頭の背後で、二人の仲居もこくこくと頷いている。

「あの衣装はずっと倉庫に仕舞われていたのですか」

「ええ。祭りの数日前に洗濯をすることになっていますが、祭りはまだ二週間以上先なのであそこに保管したままだったかと」

「つまり、犯人は被害者を殺害した後に雪の精霊の衣装を着用された。あるいは、なにか上手い理由をつけてあの衣装を着るように被害者を誘導した」

顎に手を添えながら考え込む探偵に、私は「どうして犯人は、そんな面倒なことをしたのでしょう」と素朴な疑問を呈する。謎はそれだけではない。犯人の最も不可解な行動について、フリーライターの北野が指摘した。

「そもそも夫人は倉庫の壁に磔にされてたって話だけど、それこそ成人女性一人を抱えて壁に磔にするなんて手間のかかる作業じゃねえか。体力だって消耗するだろうし」

「雪の精霊を磔にするか――祭りには、そのような言い伝えでもあるのでしょうか」

三人の従業員はそろって顔を見合わせる。意味ありげにアイコンタクトを交わすあたり、影山の質問は的を射ているようだ。やがて、冬木嬢がおもむろに口を開き次のような話を始めた。

昔むかし、この町に一人の女性がふらりとやって来た。名はお雪。お雪はその名前の通り雪のように白い肌をもち、町の男たちをぞっこんにさせるほどの美貌を有していた。

あるとき、一人の青年がお雪に恋をする。町外れで鍛冶職人をしている正太郎という青年だ。お雪は旅の道中で吹雪に見舞われ宿を探し歩いていたのだが、そのとき町で最初に立ち寄ったのが正太郎の家だった。そのとき正太郎はお雪に一目ぼれし、お雪のほうもまんざらではなさそうだった。二人は次第に仲を深め、いつしか町中が公認する恋人同士になった。

だが、それを快く思わない者たちがいた。正太郎に好意を寄せていた町娘と、町一番の富豪だ。富豪には一人娘がいて、仕事熱心な正太郎をぜひ娘の伴侶にしたいと考えていたのだ。富豪は正太郎に片思いする町娘を呼び出し、「お雪と正太郎の仲を引き裂けば、褒美として良い縁談を紹介しよう。正太郎よりもずっと好条件の縁談だ」と悪知恵を入れる。悪魔の囁きを聞き入れた町娘は、お雪が富豪の邸宅から金品を盗んだと町中に言いふらした。もちろん根も葉もない出鱈目だが、当時はその真偽を確かめる術など町民たちは持ち合わせていなかった。

そして、お雪は無実の罪で断罪されることになった。町の掟により、磔の刑に処されたのだ。罪人は、真っ白な浴衣を着て木材の十字架に磔にされ、息絶えるまで人々の視線にさらされ続けるのである。正太郎は何度もお雪を助けようとしたが、その試みはことごとく富豪の手下により阻まれてしまった。

絶命する寸前、お雪はこんな言葉を言い残したという。

『私は年に一度蘇り、この町に大雪を降らし災いをもたらすだろう。私の清き訴えに最期まで耳を貸さなかった、町民に対する復讐として』

以来、町では毎年お雪が処刑された季節になると、お雪の霊を迎えその怨念を鎮めるための儀式をするようになったという――。

5 動機とアリバイ

「ということは、被害者はその伝説になぞらえて殺されたことになりますね。雪の精霊の伝説通りに」

影山の言葉に反応を示したのは、被害者の夫である丈二氏だった。

「どうして玲子がそんなふうに殺されなきゃならないのですか! だいたい、あんな回りくどい細工をするくらいだ、犯人は玲子に対して相当の恨みを抱いていたのでしょう。ですが、私たちは今日初めてこの宿を利用したんですよ。もちろん、皆さんとも初対面だ。どうやって恨みを買ったというのですか」

「ご主人の憤りもご尤もです」

影山は冷静な声で遺族を制す。「先ほど北野氏が指摘したように、犯人は相応の労力を使って被害者を磔にしたはずです。通り魔や流しの強盗に、そんなことをする理由なんてない。となると、犯人は必然的に我々九人の中にいることになります。この宿に私たち以外の第三者が潜んでいない限りはね」

影山がさらりと投下した爆弾は破裂し、関係者たちの中でざわめきが起こった。

「まあまあ、皆さん落ち着いてください――ひとまずのところ、皆さんには部屋へ戻ってもらうことにしましょう」

「ちょっと、みんなで固まっていなくていいわけ? 単独行動は危険って主張したのはあなたじゃない」

柊明日香が責め立てるように云う。だが探偵はけろりとした顔で、

「一人が不安なら、誰かと一緒にいればいい。こんな隙間風が通るような場所にいつまでも留まるのは貴女もご不満では?」

たしかに、玄関から近いこの談話空間は暖房が効いているといっても客室より肌寒い。柱時計を見ると、あと一時間もすれば日付を跨ぐ時間帯。緊急事態の発生で、誰もが精神的に参っているはずだ。

丈二氏、北野氏、氷室氏の男三人はあっさりと自室へ引き下がった。客の中では紅一点の柊明日香も、寒さと疲労に負けたのかすごすごと部屋へ戻る。残ったのは、探偵の影山と私、そして三人の従業員だ。

「明日は警察の捜査が入るため、宿は臨時休業を余儀なくされるでしょう。皆さんも、聴取に備えて体力温存をしておくといい。場合によっては長時間拘束されることもありますからね」

白い和服姿のスタッフたちは、不安げな顔で頷いてから受付へと戻っていく。カウンターの扉の奥に従業員専用の部屋があるのだそうだ。そして私と影山だけが、閑散とした談話空間に取り残された。

「さて、それじゃ捜査会議を始めるとするか。無論、君も協力するのだよ赤後先生」

「は? どうして私が」

「どうしてって君、まさか殺人事件の捜査を私一人に任せるのではないだろうね。いくら私が有能だといっても助手なしに事件を解決するのは困難だよ。それに、探偵小説にはワトソン役が必要不可欠だろ」

という謎の論理によって、私は影山とともに事件を捜査することになった。小説風にいえば、「雪の精霊殺人事件」といったところか。

「犯人が松雪夫人をわざわざ白装束に着替えさせ、壁に磔にした理由は何だろうね」

探偵はまず、本事件における最も大きな謎を提示する。

「推理小説風にいうと、見立て殺人ですね。伝承や伝説になぞらえて殺人を行なう」

「私が訊いているのは、その見立て殺人を決行した目的は何か、ということだよ」

「たとえば、事件関係者に恐怖を与えたかったとか、あるいは見立ての内容によっては殺人がまだ続くというメッセージか。はたまた、見立ては犯人の罠で証拠や真の犯行動機を隠すためか」

「さすがは推理作家の先生だ。話が早い」

影山は談話空間のソファで踏ん反り返り、満足そうに頷く。

「雪の精霊の伝説は、お雪が磔にされ公開処刑になったところで幕が下りる。つまり、今回の事件において被害者は夫人一人であった可能性が濃厚だ」

「被害者が一人なら、事件関係者に恐怖を与えたところで事件は続かないわけだから、意味があるとは思えない」

「ご明察。となると、雪の精霊の見立ては罠だ」

見立て殺人は目的ではなく手段、ということか。だがその目的は依然として不透明だ。

「現場からは犯人につながりそうな証拠が徹底して隠滅されていましたね。となると、夫人殺害の動機を我々に悟らせないための演出でしょうか」

「となれば、聞き込み捜査が最も効果的だが、いかんせん二人では戦力不足だな。こういう捜査はやはり警察向けだ」

「動機を探るのは警察に任せて、私たちは現場証拠やアリバイをもとに事件を整理していくのはどうでしょう」

「そのために、君を捜査に加えたのだ。私だけで物証探しやアリバイ確認ができるわけないのだからね」

いけしゃあしゃあと云ってのける探偵に、今更怒りなど湧いてこない。ズボンのポケットからメモを取り出しながら、

「そういえば、まだあなたと氷室氏のアリバイを聞いていませんが」

「私が何のために彼を現場検証に同行させたと思っている。彼は一癖ありそうだからね、いろいろ探りを入れていたのだよ。もちろん、アリバイだってちゃんと聞き出している」

と自信満々な影山によれば、氷室氏が宿を訪れたのは十五時三十分頃。チェックインして三十分ほど荷物整理をした後、十六時から三十分ほど大浴場にいた。以降、食事の時間までは持ち込んだ仕事を片付けていたという。関係ないが、北野氏にしろ私にしろ宿で仕事をする人間がやたら多い。

食事を十九時前に終え部屋に戻り、十九時三十分から二十時までは露天風呂に入っていたという。北野氏が氷室医師と居合わせたのはこのときだろう。風呂から上がると再び仕事に集中し、二十一時前に談話空間で一休みしている。番頭の悲鳴を聞き私がカウンターへ向かったとき、たしかに氷室氏はソファで雑誌を読んでいた。

そして、探偵の影山の動向はというと、宿入りしたのが十六時三十分頃。十七時から食事の直前まで露天風呂に浸かり、夕餉を終えて十九時から一時間近く大浴場でのんびりしていた――長風呂好きの北野氏と気が合いそうだ――それからは部屋で寛いでいたとのことだ。

「こうして見返してみると、食事の時間以外それぞれ明確なアリバイはほとんどないですね。従業員の三人に訊いてみましたが、たしかに夫人を除く宿泊客全員に食事を提供したということでした。氷室氏によると夫人の死亡推定時刻は十九時以降なので、その時点でアリバイがない宿泊客は……」

十九時前に食事を終え部屋に戻った氷室氏。一人で大浴場へ向かった影山。同じく単独で露天風呂へ行った北野氏。散歩に出かけた丈二氏。つまり、十九時の段階でまだ食事をしていた私と柊明日香を除く四名はアリバイ不成立となる。

「問題は、夫人がどのタイミングで倉庫に呼び出されたのか、だ」

それも特定には難儀しそうだ。というのも、チェックイン後の夫妻はほぼ別行動を取っていて夫人の生存確認が限りなく難しいのである。夫以外に第三者の目撃証言があれば良いのだが、そのような情報も今のところ提供されていない。

「って、ちょっと待ってください。夫人が倉庫に呼び出されたと云いましたね。なぜそんなことが判るのですか」

「あんな物置小屋に宿泊客が探検にでも行くと思うか」

「そりゃまあ……しかし、呼び出されたという証拠もないのでは」

「君ね、私は勘や当てずっぽうで推理はしないのだよ」

コートのポケットから折りたたまれた紙を取り出し、探偵はほくそ笑む。

「では、最重要参考人のところへ再度話を聞きに行こうか」

6 張り巡らされた罠

「丈二さん。自覚されているとは思いますが、本事件において最も疑われる可能性があるのは、あなたです」

開口一番の探偵の言葉に、当然ながら丈二氏は顔を赤くして反論した。

「そんな! 私は大事な妻を奪われた、むしろ被害者の立場だ。遺族に対してあまりに無礼極まりないと思わんのかね」

激しく同意だが、傍若無人の探偵にちょっとやそっとの批難は通用しない。

「おそらく警察からの印象も似たようなものですよ。こんなものが発見されたら尚更ね」

先ほどの折りたたまれた紙を、丈二氏の目の前で広げてみせる。そこには「十九時、中庭の外れにある倉庫にて待つ。丈二」と簡潔な文章が。手書きではない、ワープロで印刷されたもののようだ。

「何だそれは! 私はそんなもの知らないぞ!」

重要参考人は勢いよく腰を上げ、その拍子に膝をテーブルの裏側にぶつける。探偵は涙を浮かべる丈二氏の前で紙きれをひらひらとさせながら、

「夫人の遺体の足元に落ちていました。あなたが犯人だとすればあまりに不注意です」

「私は犯人でもないし、そんなメモの存在も知らない!」

「まあ、いいでしょう」メモをコートに仕舞いながら「ところで、率直にお訊ねしますがお二人の夫婦仲はいかがだったのでしょうか。これは犯行動機を明らかにするうえで大変重要な証言になりますので、どうか慎重にかつ嘘偽りのないようお答えください」

膝を擦りながら、丈二氏は苦々しげな顔をする。膝の痛みに耐えているというより、触れられたくない核心を突かれたのかもしれない。やがて大袈裟なほど大きなため息を一つ吐くと、

「正直、夫婦仲は破綻しかけていました。今回の旅行は、その壊れかけた夫婦関係を修復するための計画だったのです」

「具体的な背景は?」

「それは」瞬時、口ごもる。「そこまであなた達にお話しなければいけませんか」

「ここで白状するか否かはあなたの自由ですが、どうせ警察からしつこく追及されるでしょうね。そして、その背景によっては奥様を殺害する強い動機になり得るかもしれません」

丈二氏は恨めしそうな眼差しを探偵に向けていたが、やがてふっと口元を緩めると先ほどまでとは随分違った、余裕のある顔で私たちを見返した。

「仮に、私に妻を殺すほどの動機があったとしても、十九時以降に私が彼女を殺害するのは不可能です」

「ほお、なぜです」

「アリバイですよ、アリバイ。食事を終えて散歩から帰った後、私は二十一時前までずっと談話空間にいました。その間、カウンターにいた受付の仲居さんが私を目撃しているはずです。私には確固たるアリバイがあるんですよ」

勝ち誇ったような顔で主張したのである。

「思わぬ反撃でしたね。これで冬木嬢に確認して事実なら、丈二氏に犯行は不可能です」

靴箱横の自販機で買ったコーヒーの一つを、探偵に手渡す。紙コップのコーヒーを受け取った黒ずくめの男は、むしろ一仕事終えたような晴れ晴れとした表情で、

「なに、大したことはないさ。それに、彼が犯人でないことはとっくに判っているのだからね」

「どういうことですか」

「たしかにあのメモは、夫人の足元に落ちていたのを私が発見した。だが想像してみたまえ。あそこは昼間でも密閉すれば真っ暗闇になるだろう。少なくとも犯人が夫人を磔にするため倉庫で作業している間は、倉庫内の電灯を点けていたはずだ。視界良好な場所で作業をしていて、遺体の足元に落ちた呼び出しの手紙を回収し忘れるかい? しかも自分の名前をしっかり印刷している手紙だ。小学生が犯人でもあんなポカはしないよ」

小学生が犯人は言い過ぎだが、たしかに筋は通る。

「そもそも、丈二氏であれば手紙なんてまどろっこしい方法でなくとも夫人を呼び出すことは簡単にできたはずだ。背後から首を締め上げるのは、たしかに丈二氏であれば夫人も油断するかもしれないが、隙を見て犯行に及べば誰でもできることだ」

「あえて自分に目を向けさせることで、冤罪説を主張する作戦というのはどうでしょう。一旦自分への疑いが晴れたら、再び自分に疑惑の目が向くことは避けられる」

「あんな小細工をしなくても、夫という立場がある以上彼が疑われるのは必然だよ。それに」

探偵は右手の人差し指を私の鼻の先に突き立てて、

「君は、肝心なところを見落としている」

「と、いいますと」

「夫人が呼び出された場所だよ。いいかい、宿の中庭に倉庫があるなんて情報は宿の公式サイトにも口コミにも全く掲載されていないんだよ。そして、丈二氏はパソコンを持参していない」

そうか。丈二氏があの手紙を作成するチャンスは、旅行に出る前しかない。だが、夫人を呼び出すのにあの倉庫を指定するのは宿にチェックインしてからでないと不可能だ。なぜなら、宿入りする前に丈二氏があの倉庫の存在を知ることはできないから。

「そういえば、北野氏と氷室氏は部屋で仕事をしていたという話でしたね。ということは、あのメモをワープロで作ることは可能だ」

「それは、君も同じ条件であることを失念しないでくれたまえ」

あろうもことかホームズ役がワトソン役を犯人扱いするとは、それこそ失礼にもほどがある。

「そのワープロについてだが、確かめておきたいことがあるのだよ。ついてきたまえ」

影山が訪ねたのは、スタッフルームにいた茅森番頭だ。

「ちょっとお尋ねしたいのですが、こちらにパソコンやプリンターはありますか」

「ええ。チラシや書類作成のため重宝しています」

「今日こちらに印刷を頼みにきた客はいませんでしたか」

「いいえ、そんなお客さまは誰も」

不思議そうな顔の番頭に礼を述べてから、今度は受付嬢を呼び出し丈二氏のアリバイの裏を取る。結果は――完璧だった。手洗いでカウンターを離れた数分を除き冬木嬢はずっとカウンターで仕事をしていて、たしかに丈二氏が談話空間にいたのを憶えていたのだ。

「つまり、彼にはメモを作ることも十九時以降に夫人を呼び出し犯行に及ぶこともできない」

夫による犯行説は、あっさり崩されることとなった。

「ところで、さっきスタッフルームにパソコンやプリンターがあるのか確認していましたね」

「あのメモは、パソコンとプリンターがセットでないと作れない。となると、犯人は従業員かあるいは犯人自らプリンターを持ち込んだことになる。コンビニでも印刷できなくはないが、最寄りの店はここから車で十分以上もかかるし、あんなメモ一つにそこまでの手間をかけるのは現実的ではない」

「しかし、今の時代はモバイルプリンターという軽量で持ち運びしやすい便利なものもありますよ」

「それなら、北野氏と氷室氏に持ち物チェックを要求するかい」

どちらも嫌な顔で断られそうだ。

「いずれにしても、丈二氏は真犯人に嵌められたんだよ。こんな小細工で私の目を欺こうなんて、度胸があることだけは認めてあげてもいいね」

メモを指先で玩びながら、探偵の眼孔は鋭い光を放っていた。

7 密室崩し

「ここは冷えるから、会議の続きは君の部屋でするとしよう」という探偵の強引な提案により、ソファから腰を浮かせたときだった。スタッフルームから出てきた受付嬢が、真っ直ぐ私たちのところへ歩み寄ってきたのだ。

「あの……実は、お話しておきたいことがあって」

「はあ、何でしょう」

影山に脇を小突かれ、私が質問者の役を担うことに。冬木嬢はハンカチを両手でぎゅっと握りしめながら、

「実は私、夕方頃にあの倉庫へ行ったんです」

「倉庫に? それはまた、どうして」

意外な告白に驚きはしたものの、あくまでポーカーフェイスを保ちながら先を促す。

「掃除道具を取り替えるためです。スタッフルームにも箒やモップなど最低限の掃除道具を置いているのですが、いくつか古くなっていたものがあったので倉庫へ取りに行ったんです」

「時間は、何時頃ですか」

「十七時、は過ぎていたと思います。倉庫の中にいた時間は十分くらいでした」

「そのとき、倉庫内でいつもと違ったところや変わったことはありませんでしたか」

「さあ。私も急いでいたので、あまり周りを見ていなくて」

「倉庫付近で不審な動きをする人を見かけてはいませんか」

「それも特には……あの、この証言で私は犯人として疑われるのでしょうか」

心配そうな顔で見上げられ、私はつい大きめの声で断言する。

「松雪夫人の死亡推定時刻は十九時時以降なので、その心配には及びませんよ。それに、成人女性を壁に磔にするのはかなりの重労働です。女性一人の力ではとても無理でしょう」

ほっとした顔で礼を述べ、冬木嬢はいそいそと談話空間を後にした。直後、探偵から再び脇を肘で突かれる。

「もし彼女に犯行が可能であると判明しても、情けで彼女を庇うようなことはしないでくれたまえ」

「だ、誰がそんなことを」

「顔が赤いよ、まったく美人ってのは厄介だ。絶世の美女が災厄をもたらすという言い伝えはあながち嘘でもないのか……ところで、先の証言は非常に興味深いね」

顎を指で撫でながら遠くに視線を飛ばす探偵。私は手団扇で顔を扇ぎながら、

「冬木嬢が倉庫に行ったことですか? 夫人の死亡推定時刻は十九時より後だから、特に犯行に関係しているとは思えないですが」

「何をほざいているんだ、君。これは非常に重要な手がかりだよ。仮に冬木嬢の証言が事実なら、密室の謎が一歩解明に近づくかもしれないのだから」

そうだ。アリバイ確認ですっかり忘れていたが、夫人の遺体が発見されたときあの倉庫は密室状態にあったのだ。

「この足跡が、茅森氏のもの。そしてこの下駄の跡が君のものだね」

吹きすさぶ雪の中、私たちは縁側と倉庫の間を何度も往復していた。探偵と推理作家に犯人扱いされ虫の居所が悪かった丈二氏に、何度も頭を下げ雪華の間に入れてもらったのだ。

「つまり、君がこの縁側に立って外を見たとき、縁側から倉庫まではこの茅森氏の足跡しか残されていなかった。そして、茅森氏が縁側から倉庫へ向かう様子は丈二氏が目撃していて、茅森氏以外に縁側と倉庫の間を往来した者はいない」

そう、これはいわゆる「雪密室」だ。倉庫には数字錠がかかっていたが、「0123」の単純明快なパスコードで解除できるようになっていた。鍵がなくとも外側から施錠することはたやすい。これなら密室と呼べないように思われるが、雪の絨毯が事情をややこしくしていた。雪の上には被害者と犯人の足跡がまったく残されていなかったのだ。では、被害者と犯人はどうやって縁側と倉庫を往来したのか? この状況が雪密室を形成しているのである。

「私の記憶によれば、少なくとも食事が始まる十八時までは地面に積もるほどの雪は降っていなかった」

「よくご存じですね」

「食事の直前まで、私はずっと露天風呂にいたのだよ」

「なるほど……そういえば、丈二氏は食事の後で散歩に出ていましたね。えっと」

メモ帳を取り出し、スマホの光で照らす。今更だが、関係者のアリバイを聞いたときスマホに記録しておけばよかったのだ。

「丈二氏が食事を終えたのが、十八時三十分頃。その後で散歩に出かけたが、雪が強くなってきたので十九時前には宿に戻っていますね。となると、積雪はこの時間帯から始まったわけか」

あっ、と声が出た。影山は足跡から顔を上げて「何かピンときたようだね」と私に推理を促す。

「積雪が始まる十九時より前に夫人を倉庫で殺害しておけば、雪の上に足跡を残さず犯行が可能ですね。しかし――」

「云わんとするところは判るよ。氷室医師による所見では、夫人の死亡推定時刻は十九時以降だ。それより前に夫人が死んでいる可能性はない――しかしね君、果たして氷室医師の検視が正しいという保証はあるかね」

「彼の検視が間違っていると?」

「彼は外科医で検視に関する多少の知識はあるだろうが、別に警察に属する医者じゃない。結果が違っていたとしても無理はないさ。それに、死体の死後硬直の進み具合は死体周辺の気温によって大きく左右されることがある。無論、推理作家には孔子に論語といったところだうが」

たしかに、周りの気温が高ければ死後硬直はより早く進み、逆に低ければ遅くなる。この倉庫は木造で決して真新しいとは言えず、隙間風も入りこむし旅館の室内よりはずっと冷え込むはずだ。一定時間遺体を放置しておけば、死後硬直を操作することは不可能ではない。

「じゃあ、仮に夫人が十九時より前に殺されたとして、冬木嬢の証言によって犯行時刻はさらに絞られるわけですね。彼女が十七時頃倉庫に行ったとき倉庫内に異変はなかったわけですから、夫人が倉庫で殺害されたのは冬木嬢が倉庫を出た後から十九時までの間になります」

しかし、疑問が残る。冬木嬢しかり、いつ誰があの倉庫を訪れるかを犯人が予測できたはずもない。万一犯行の瞬間を誰かに見られでもしたら、かなりリスキーな犯罪計画と言わざるを得ない。それとも、目撃者も口封じのため手にかけるつもりだったのか。

「被害者を殺害してから、一時的にどこかへ隠していたんじゃないかとも思ったが、あの倉庫内にそんなスペースはなさそうだな。それとも、何かあの場所に特殊な仕掛けでもあるのか」

雪の上に深いブーツの跡を残しながら、探偵は犯行現場へ向かう。死体のある場所へ積極的に足を運ぶとは、タフな探偵だ。仕方がないのでワトソン役の私も後に続く。

「物はたくさん積まれていますが、たしかに遺体を隠せるような空間はなさそうですね」

電球で照らし出された現場は改めて見ると雑然としていて、いかにも倉庫といった具合だ。掃除道具や巨大な鍋、ガスコンロ、ジッパー袋に詰められた布団、黄ばんだ布切れ、網目が太いロープ、古びた祭具のようなものがごっちゃになって収納されている。

「犯人は、絞殺にうってつけの物があったにも関わらず、なぜ凶器に選ばなかったのでしょう。もともと現場にあったものなら、処分の手間も省けたはずですが」

ロープを持ち上げると、ずっしりと重量感がある。女性のか細い首なら思い切り締め上げればへし折れるかもしれない。

「予め夫人殺害の計画を立てていたならば、凶器を持参していたのだろう。あるいは、凶器が何であっても自分につながる痕跡を抹消しておきたかったのか」

そこまで用心深い犯人が、いつ誰に見られるとも判らない倉庫に夫人の遺体を放置しておくだろうか? だが現に、ここには人ひとりを隠せるようなスペースはない。道具の後ろにでも遺体を押し込めたのか。いや、灯りを点ければそんな不自然な箇所を見逃すはずがない。仮にも宿のスタッフなのだから。

探偵は先ほどから、遺体が磔にされた壁を穴が開かんばかりに見つめている。夫人はよほど乱暴に動かされたのか、長い髪は台風にでも遭ったかのごとく乱れに乱れていた。白装束も相まって、まるで山姥である。

「遺体を隠す、遺体を隠す、遺体の隠し場所……」

呪文のように繰り返しながら、黒ずくめの男は何度も壁に視線を這わせる――と、突然雷にでも打たれたかのようにびくんと肩を跳ねさせると、夫人の脇あたりの壁を手でぺたぺたと推し始めたではないか。

「ちょっと、何してるんですか。まさかそこに秘密の抜け穴でもあって、犯人がそこから脱出したとでも」

云いかけた瞬間、私はとんでもない光景を目の当たりにする――まさか、どうしてそんなことが?!

「なるほどなるほど。いやはや、これは驚くべきことだねワトソン君。実に面白いよ」

壁から手を離した探偵は、私に向き直る。唇を三日月のごとくにんまりと曲げて、勝利を確信したような表情で。

「すべてが繋がったよ。これで謎は氷解した。すなわち、誰が雪の精霊を殺したのかという謎がね」

8 誰が雪の精を殺したか

「関係者を集めて『さあ皆さん、犯人が判りましたよ』なんて解決篇を始めるのは私の趣味ではない」と云って、影山は談話空間にある人物を呼び出した。白い和服姿が粋な茅森番頭だ。

「実はですね、松雪夫人を殺害した犯人が判りました。まずは旅館を取り仕切る番頭のあなたにお伝えしようと思いまして」

「それはそれは、ご配慮をありがとうございます。それで、誰が松雪さまをあんな目に」

ずいと身を乗り出す番頭に、探偵は「まあまあ、こちらでゆっくりと話しましょう」とソファ席を勧める。U字型のソファに影山、番頭、私の順で着座した。

「まずはですね、犯人が夫人を殺害したその手順をお話しましょう。便宜上、ここでは犯人をXと呼ぶことにします。

Xはまず、風呂に行くと云って部屋を出た夫人を倉庫に呼び出します。中庭は、玄関を出て建物の外から向かうことも可能です。おそらく夫人は、縁側と客室をつなぐ襖をさりげなく閉め、外の様子が見えないようにしていたのでしょう。そして、倉庫でXと待ち合わせた。そこでXは夫人を絞殺、倉庫にあった雪の精の衣装に着替えさせ遺体を壁に磔にした」

「待ってください、それは変だ」私は探偵の推理を遮ると、「丈二氏は、夫人と入れ替わりで風呂に向かったのでしたよね。あなたの推理だと、丈二氏が風呂上がりの夫人を目撃することは絶対にできませんよ」

「だから、丈二氏は偽りの証言をしていたんだ。おそらく彼は、宿に到着してからほとんど夫人と会話すらしないまま永久の別れを余儀なくされたのだよ」

そんな――どうして丈二氏がそんな嘘を?

「それは後からいくらでも追及できるさ。今はXの話が最優先だ」

話の腰を折られたのが不愉快だったのか、黒ずくめの男は「君はしばらく黙りたまえ」と私に指を突き付けてから先を続ける。

「壁に磔にした夫人を一旦放置してから、Xは旅館の中へ戻る。そして、第一発見者として夫人の遺体と二度目の対面を果たしたわけです。いつまで経っても姿を見せない妻を心配した夫が、自分を呼び出すだろうと計算した上で」

「あなたは、私が松雪夫人を殺めたとおっしゃりたいのですか」

突然犯人呼ばわりされ抗議の声を上げた茅森に対して、探偵の男は「そうなりますね」とあっさり言ってのける。

「しかし、おかしいではないですか。冬木から聞きましたけど、彼女は十七時過ぎに倉庫へ掃除道具を取りにいったのですよね。そのとき、倉庫に夫人の遺体なんてなかったと話していました」

「ええ、たしかになかったのでしょう――倉庫の中には、ね」

どういう意味だ? 私が問う前に、影山は「ご説明しましょう」と言いながら立ち上がる。雪華の間の丈二はすでに眠りについているため、玄関から中庭を通過して私たちは三度現場へと舞い戻った。

「私がこの事件で最も注目していたことは、夫人が雪の精の伝説になぞらえて殺された理由です」

壁に磔にされたままの夫人の前に立ち、影山は遺体に語りかけるように話し出す。

「服を着替えさせて壁に遺体を磔にすることは、言葉でいうほど簡単な作業ではありません。ある程度の時間と労力がかかります。そこまでするからには、それ相応の理由が存在するはず。

そちらの推理作家先生は、見立て殺人ではないかと推理しました。伝説や伝承になぞらえ殺人を行なうことを、推理小説の専門用語で見立て殺人といいます。しかし、夫人はお雪の格好でお雪が殺された方法で亡くなっていました。お雪はいわれのない罪を着せられ町民を恨む立場ですが、夫人は殺されたのですからどちらかといえば恨まれる立場にあるはずの人だ。そんな夫人が、お雪の役で殺害されるのはちょっと矛盾しています」

たしかに、伝説になぞらえるなら犯人がお雪役となり被害者を手にかけるほうが理にかなっている。

「となると、犯人が伝説を利用したのはむしろ、ほかの何かを隠すためのカムフラージュだったのかもしれません。たとえば、犯人につながる証拠であったりトリックの種明かしになるようなものであったり」

口を動かしたまま、影山は遺体のそばまで近づく。そして、夫人の遺体の右側――壁に鎖と杭で固定された右手の下の壁に両手をくっつけ、そのまま力を入れて壁を押し出した!

ガコッ、という音がして、雪を含んだ冷たい風が足元に吹き込んできた。どんでん返しの壁に隙間が空いたのだ。

「この仕掛けを隠すために、夫人の遺体を磔にしたのでしょう。何しろ、このからくりがあなたのアリバイ作りの要だったのですから」

茅森氏は、がっくりと肩を落とし項垂れていた。壊れて動かなくなった機械仕掛けの人形のように。

「どんでん返しになっているこの壁の部分は、よく見ると板の継ぎ目が不自然なんです。この継ぎ目を線でつなげていくと、ちょうど人一人分を磔にできるくらいの面積をもつ縦長の板になる。犯人は遺体を壁に磔にすることで、壁の継ぎ目から注意を逸らそうとしたのですね。

遺体をお雪の衣装に着替えさせ壁に磔にしてから、壁を回転させる。そして、遺体を磔にした壁が倉庫の外側になるようにした。これが、遺体を倉庫の中から消失させるからくりの種明かしです。最後に、遺体の第一発見者として倉庫に入った際、壁を倉庫の内側に回転させ遺体を隠していた布を剥がす。これだけの作業ならものの一分ほどで完了するでしょう。

遺体が発見されても、警察がすぐには来られないことまで計算に入れての犯罪計画だった。このあたりは豪雪地帯で、雪で交通の便が悪くなることも日常茶飯事だ。夜遅くに遺体が見つかって、皆が寝静まってから壁を固定するためこっそりここに来るつもりだったのかもしれない。まさか、遺体や現場を警察のごとく調べる輩がいることまでは予想できなかったのでしょうが」

こんな仕掛け、宿の関係者でなければまず知り得るはずがない。冬木嬢や白峰もどんでん返し壁のことは知らないようだったし――知っていたら真っ先に情報提供するはずだ――遺体を磔にした壁を回転させるのは女性の力では難しい。この時点で女性陣と宿泊客が除外されるとなると、犯人をはじき出すのはごく簡単である。

「しかし、遺体を倉庫の外で丸出しにしておくのは危険では? 垣根に囲まれてばっちり見えるわけではないでしょうけど」

「君も探偵の助手を務めるからには、観察をしてもらわなくては困るよ」

影山は小馬鹿にするような冷めた眼差しを私に投げてから、

「倉庫の中をよく見たまえ。使われてないであろう敷布団や布生地が山積みになっているだろう。おそらくあの中に、倉庫の外壁と同系色の布地があったのだ。それを遺体に被せて四隅を杭で固定し、壁を外に回転させた。どうせ冬は日没も早いし、視界はすぐに悪くなる。わざわざ垣根の隙間から倉庫の裏側をのぞく物好きなんているものか。これで、十七時に冬木嬢が倉庫へ行ったとき遺体は倉庫から消失し、茅森氏が第一発見者になったとき再び倉庫に遺体が出現した」

「先ほど、どんでん返しの壁がアリバイ作りの要だと言いましたね」

「現場検証で君が指摘したように、遺体の死亡推定時刻が操作されていたのさ。夫人の遺体は薄手の浴衣しか着用しておらず、しかも数時間は倉庫の外に放置されていた。どんでん返しの壁によって。この季節の外気温を考えれば、二、三時間程度は死亡推定時刻を遅らせることができるだろう。茅森氏が夫人を殺害したのが十六時から十七時の間だとすれば、氷室医師が出した死亡推定時刻のズレも説明できる。この時間、茅森氏は厨房に立っていたがその間のアリバイを証明できる者はいない。白峰スタッフは厨房から離れている時間もあったから、その隙に夫人を倉庫へ呼び出して絞殺、偽装工作を施してすぐ持ち場へ戻ったのだろう」

「まるで、私の犯行の様子を見てきたように話すのですね」

番頭から殺人犯に変貌してしまった茅森氏は、力ない笑みを浮かべている。殺害方法を絞殺にしたのは、自分の真っ白な仕事着を被害者の血痕で汚さないためだったという。

「夫人を絞殺したのは、マフラーか何かですか。この季節なら被害者が持参していても不思議ではありませんが」

私の疑問に答えたのは、犯人ではなく探偵のほうだった。

「殺害に使われたのは、夫人が着ていた宿泊客用の浴衣の帯だよ。それもおそらく、犯人が遺体を白装束に着替えさせた理由の一つだ。凶器を遺体に巻き付けておくのも大胆で悪くないが、そこに自分へつながる証拠でも残っていたら大変だからね」

「しかし、生きている夫人の浴衣の帯を解こうとすれば当然夫人は抵抗するでしょう。それとも、スタンガンか何かで気絶させてから犯行に及んだのですか」

「そこから先は、犯人から直接説明してもらうのがよさそうだ。今更、逃げも隠れもできないのだからね」

探偵と推理作家に見下ろされ、番頭の男は垂れていた頭をゆっくりと持ち上げた。

「殺せばよかったんだ――あんな女、最初から」

憎々し気な声を絞り出し、殺人犯は内に秘めた狂気を静かに語り出した。

「彼女は、松雪玲子は私の妻の同級生でした。妻の名は、茅森深雪」

「それじゃ、この宿は」

出入口の扉を見つめる私に、番頭は悲しそうな笑みを湛えながら「妻と私の、長年の夢でした。妻の故郷で小さな旅館を経営したいと」

「では、深雪夫人は」

「亡くなりました。もう、十年も前のことです」

予想外の返答に私は言葉を失う。影山は壁際に凭れかかり、犯人の告白を黙って聞いていた。

「妻は、深雪は十年前に死にました。自室で首を括って、自殺したんです。でも、深雪は殺されたんですよ。彼女の心と身体は、あの女にズタズタにされた」

「あの女って、松雪夫人?」

「ええ。私と深雪は大学時代から恋人同士で、二人で夢を叶えたときに結婚しようと約束していました。妻の故郷であるここで、旅館を始める夢が実現したときに。

大学を卒業後、私は都内のホテルに就職しました。そこで知り合ったのが松雪玲子です。当初から彼女は私に気があったようなのですが、私には深雪という大事な存在がいましたのできっぱりと断りました。そこで初めて、彼女と妻が高校時代の同級生であることが判ったんです。

玲子は、私に深雪がいると知ってからもしつこく私にアプローチしてきました。これは私の勝手な想像ですが、妻に対してある種の嫉妬心を抱いていたのかもしれません。そして、その嫉妬の情がだんだんと積もり積もって、ついに玲子は悪魔のような行動に出たのです」

「悪魔のような?」

「玲子は、知り合いのチンピラを差し向けて妻を襲ったんですよ。仕事帰りの夜道で、妻が独りのときを狙って集団暴行を企てたんです」

開いた口が塞がらないとは、まさにこのことだ。たしかに悪魔の所業と言わざるを得ない。

「暴行事件がトラウマになって、妻はすっかり精神を病んでしまいました。そして十年前の昨日、自らその命を絶ってしまった。たった二十八年間の人生に自分で幕を下ろしてしまったのです」

「そしてあなたは、深雪さんとの悲願だった旅館経営を始めるとともに、彼女を苦しめた卑劣な悪魔への復讐を誓った」

茅森氏は、抜け殻のような虚ろな顔で探偵を見上げる。

「最初こそ、玲子に対する憎しみをどうにか心の奥底に封印して、旅館の仕事にだけ集中していました。仕事に没頭している間は、復讐なんて馬鹿げた考えを捨て去ることができていた。

けれど、神のいたずらでしょうか。悪魔のほうから私に再び近づいてきたんですよ――玲子から、五年ぶりに連絡があったのです」

「どのような?」食い気味に尋問してしまった。茅森氏は太腿に置いた拳をきつく握りしめて、

「五年前のことを、私に直接謝罪したいと」

探偵が「ほお」と小さく洩らす。だが白和服の番頭はこれみよがしに舌打ちすると、

「本心のはずがありません。絶対に何か裏があると思い、私は彼女の狙いを確かめるため宿に招待しました」

被害者自ら、犯人の手の内に飛び込んだわけだ。

「それで、玲子夫人とどんな話を?」

「倉庫でこっそり会ったとき、彼女は云ったんです。『自分は再婚して今の夫が二人目だが、結婚生活はほとんど破綻しかけている。私は結婚に向いていない。いいえ、五年前の罰として神さまが私の結婚生活をことごとく妨害しているの。だから、私は今の夫と別れて罪滅ぼしをしようと思う』と」

「罪滅ぼしとは」

「私と――私と、一緒になりたいと」

ここでコーヒーでも飲んでいたら、盛大に噴き出していただろう。それだけ話が突如飛躍したのだ。

「理解が追いつきませんでしたよ。玲子が云うには、私と結婚することで私に罪滅ぼしをしたかったのだそうです。生涯を私に尽くして、最期まで私に寄り添っていきたいと」

「それで、あなたはその要求を受け入れたのですか」

番頭の男は、最大の侮蔑を込めて鼻を鳴らすと「まさか。あまりに馬鹿々々しい発想で声も出ませんでした」

「でしょうね。それで、玲子夫人は?」

「何を勘違いしたのか、その場で私に背を向け浴衣の帯を解き始めました」

「なるほど。松雪夫人の思考回路はどこか常人には及ばないところがあるようですね」

死者を冒涜するつもりはないが、探偵のこの言葉には同意しかない。

「ここから先は、正直なところあまり記憶がはっきりとしていません。玲子の足元に落ちた帯を拾い上げ、気が付くとその帯で彼女の首を締め上げていました。彼女の遺体が床に落ちる音で、ようやく意識が正常になったのです。そのときにはもはや後の祭りでしたが」

「それで、どんでん返しの壁を利用してアリバイ工作を実行したのですね」

すべてを白状した犯人は、おぼつかない動作で探偵の足元にすがりつく。

「お判りでしょう。松雪玲子は、あんな目に遭っても仕方がなかったのです。私からこの世で最も大切な人を傷つけ、奪い、そして私たちの夢までもぶち壊しにした。あんな悪魔のような人間が、お天道様の下を堂々と歩いている――そんな世の中、おかしいと思いませんか」

罪人の涙ながらの訴えに、探偵は何も返さない。ただ、キリストの処刑のシーンを彷彿とさせる夫人の遺体を黙って見つめているだけだった。

翌朝、警察が到着する前に影山が丈二氏に確かめたところ、夫人と入れ替わりに風呂へ行ったと嘘をついたのは、その時点で夫人の姿が見えなくなっていれば誰よりも自分が真っ先に怪しまれると危惧したからだという。十九時過ぎからの自分のアリバイは受付嬢が証人になってくれると確信していたので、少なくとも食事の時点までは夫人が生きているように見せかけることで、少しでも自分にアリバイがない時間を減らしたかった――ということらしい。

ちなみに夫人との不仲の原因は、丈二氏が夫人の浮気を疑っていたから。今回の宿泊先を『お宿ミユキ』に指定したのは被害者だったのだが、旅行に乗り気でなかった妻が宿の選択だけはっきりと意思表示をしたため、丈二氏は夫人が宿で不倫相手と逢引するのではと勘繰っていたのだ。その勘は、当たらずとも遠からずだったわけである。

「しかし、松雪夫人はとことん夫婦というものに縁がなかったのでしょうね」

警察車両に乗せられる茅森氏を見送りながら、私は探偵にふと洩らす。

「丈二氏との結婚生活も上手くいっていなかったみたいですし、仮に茅森氏が伴侶になっていたとしても同じような結末を迎えたかもしれませんね」

「恋人と夫婦の決定的な違いは、一方通行の愛情だけでは成立しないことだよ」

私は意外な思いで隣に立つ探偵を見やった。

「あなたにも、夫婦のあれこれがお判りで?」

「君はやはり、探偵の助手役止まりだね」

大袈裟なほどの盛大な溜息の後、影山は呆れた顔を私に向ける。

「昨日の夕餉の最後、口直しのデザートが出されただろう。憶えているかい」

「ああ、たしかいちごのムースでしたっけ。ソースが甘酸っぱくて美味しかったですね。

たしか仲居の白峰さんが、近所の農園で栽培しているいちごを使っていると説明していた気がします。それが、何か?」

「茅森氏に聞いたのだが、『お宿ミユキ』を開業して以来、食事のメニューは変われどもあのデザートだけは開業時から変わらず提供し続けているとのことだ。何故だか判るかい」

まあ、君には判るまい。そう言いたげな探偵の表情にムッときたが、残念ながら皆目見当もつかなかった。

「いちごは、雪のように白く可愛らしい花を咲かせる。その花言葉は――この先は、自分で解決したまえ」

黒コートの探偵の背中を見送ってから、私はスマホを取り出して検索窓にキーワードを入力する。そして、茅森氏が食事の最後を彩る甘味に込めた願いを知った。

いちごの花言葉は――『尊敬と愛』あるいは『幸福な家庭』。