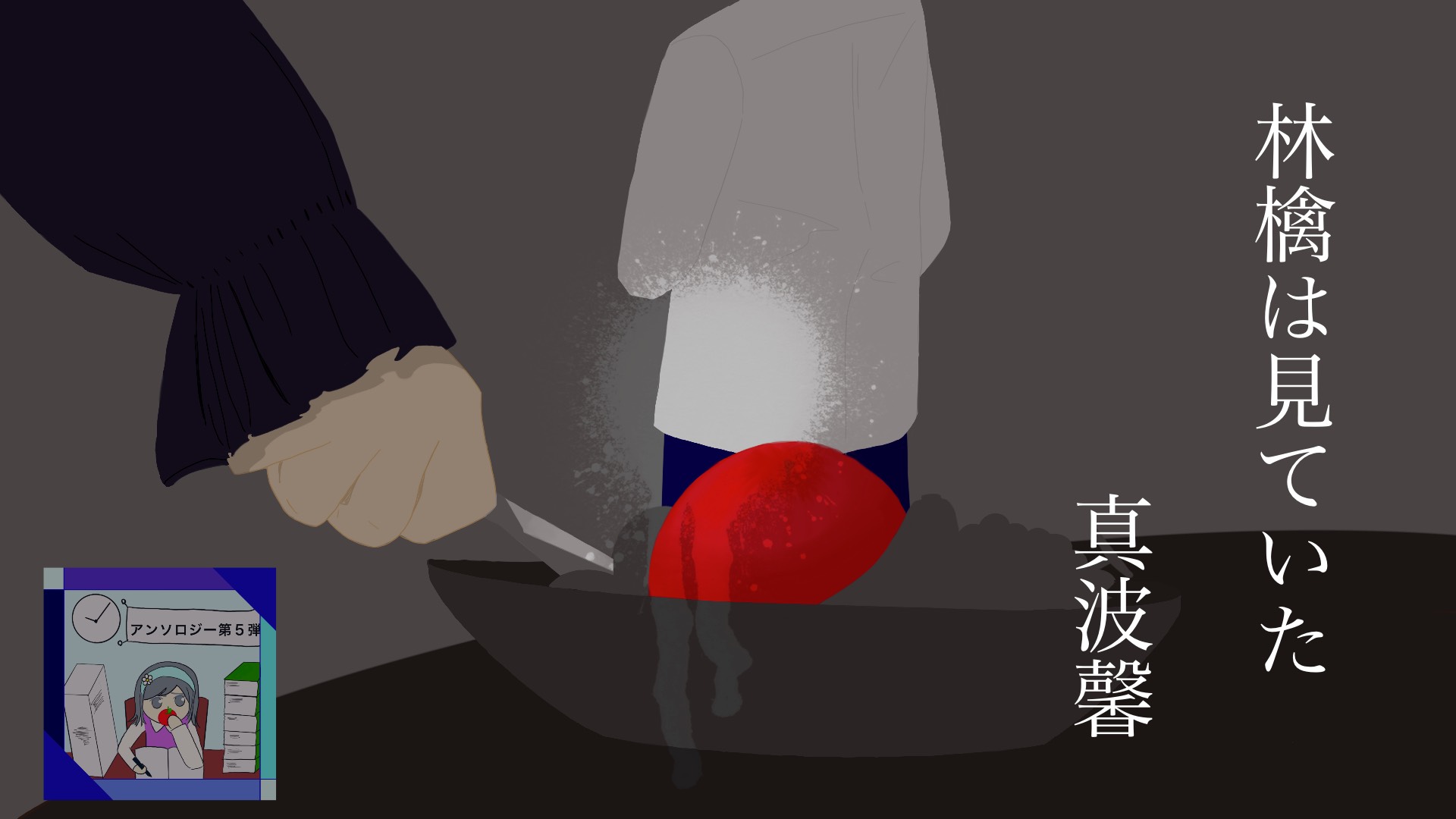

【プロローグ】

殺してしまった。愛しているはずの人を。

死体を目の前にして、鼓動が早くなる。震える手をナイフからそっと離し、一歩後ろに下がった。ベットの上に倒れた彼は、異形のものでも見たように両目を大きく開いている。

どうしてこうなってしまったのだろう。私は、彼を愛していたはずなのに。

ベット脇のキャビネットに、小さな箱が蓋を開けた状態で置かれている。その中で、ダイヤの指輪がうっとりするほどの輝きを放っていた。

愛する人が、愛する人のために買ったもの。だが、相手がそれを指にはめる日は一生来ない。その未来は、私がこの手で奪ってしまった。

一体、どこから間違えてしまったのだろう。私はどこで、道を踏み誤ってしまったのだろう。

一歩、また一歩と死体から離れる。とにかく、一刻も早く現場から去らなければ。殺人現場に滞在する時間が長くなるほど、警察に捕まるリスクは上がる。

目の端にダイニングテーブルが映った。毒々しいほどに真っ赤な林檎が、編みカゴの中に入っている。「テーブルの上に果物を置くのって、何かお洒落じゃん」という単純な理由で彼が揃えたものだ。だが、腐るのは嫌だと言ってレプリカを購入した。テーブルは、二人で毎日食事をするために買い揃えたお気に入りのメーカーのものだ。

彼との幸せな未来は、決して訪れない。私が自らの手で壊してしまった。

それとも――最初から、偽りだったのだろうか。私たちが思い描いていた未来は、すべて偽物だったのだろうか。

机上に置かれた、レプリカの林檎のように。

ようやく玄関にたどり着いた。呼吸を整え、扉をそっと開ける。彼の死体が残る部屋に鍵をかけながら、誰に聞こえるでもない声で呟いた。

さよなら。もう、二度とここには戻らない。

扉の前から立ち去る瞬間、血のように赤い林檎が脳裏を掠めた。

【過去編――恋と友情――】

十代。誰もが「青春だね」と口を揃える時代。部活、勉強、恋愛、友情。特別なことなんて何もない、当たり前の日々。それでも、その一瞬を生きる本人たちにとってはすべてが非日常であり、青春であり、二度と戻ってこない時間。

山田杏子にも、そんな「青春」の時代があった。

杏子が彼女と初めて言葉を交わしたのは、高校入学から一週間が経った日。その日は、担任の数学教師が出した宿題の提出日だった。

杏子は、朝礼が始まる一時間前に登校。ほぼ一番乗りで教室に到着した。「ほぼ」というのは、杏子のほかに一人、机で熱心に何か作業をしている女子生徒がいたからだ。彼女は、杏子の前の席で机に向かって無言でシャープペンシルを動かしていた。

もしかして、今日提出の宿題をしているのかしら。

邪魔するのも悪いと思い、敢えて挨拶はしなかった。もとい、杏子はこの一週間で彼女を含むクラスの誰とも会話らしい会話をしていない。幼少の頃から、友達を作ったり初対面の人とコミュニケーションをとったりすることが苦手なのだ。世間で「コミュ障」とも揶揄されるこの性格のおかげで、小学生から中学生時代まで友達らしい友達も持てないまま学舎を巣立った。

だからといって、自分の内向的な性格に絶望などしない。孤独は嫌いじゃなかった。ぼっち飯だって、慣れればそう悪いものでもない。友人とのたわいも無い会話も、意味もないじゃれ合いも、杏子にとっては時間の浪費にしか思えなかった。そんなことに自分の貴重な時間を割くくらいなら、さっさと宿題を終わらせて本を読んだり、好きなクラシック音楽を聴いたりして過ごしたい。多感な中学時代、杏子はすでに「自分の世界」という完結した空間を作り上げていた。そんな彼女を「達観している」「子どもらしくない」と陰で囁く大人もいたが、気にも留めなかった。

学校指定の鞄を、そっと机上に置く。それから教室の後ろの棚に飾っている花瓶を手に取ると、廊下に出た。花瓶には色とりどりの花が一輪ずつ差さっている。これは担任教師の趣味だ。杏子は先週の係決めでクラスの美化係になり、花瓶の水替えも彼女の仕事の一つだった。

のんびりと水を替え、棚に花瓶を戻す。それから、棚の上を雑巾でゆっくりと拭き上げる。掃除は苦じゃない。むしろ、埃や汚れが払われて綺麗になっていく様を見るのは爽快感を覚える。もう一人の美化係の男子生徒は登校初日から遅刻するような体たらくだから、朝の掃除は杏子が専任となるだろう。

「——ねえ」

雑巾を動かす手が止まった。今、この教室には杏子を含めて二人しかいない。そして、杏子は無言で棚を掃除していた。となれば、「ねえ」の声の主もその声が誰にかけられたものかも、一瞬で判断がつく。

パッと振り返ると、机に向かっていた女子生徒と目が合った。遠目に見ても美人とわかる、端正な顔立ちの少女だ。長い髪は肩よりも下まで垂れ、ストレートパーマをかけたかのように真っ直伸びている。瓜実形の顔に大きな目と小ぶりな鼻、形の良い唇が収まっていた。首が長く、セーラー服がよく似合っている。西洋のお人形みたいだ、というのが彼女に抱いた第一印象だった。

「あなた、数学って得意?」

凛とした声が、伽藍堂の教室に響く。その一言だけなのに、彼女が口に出すと舞台の台詞めいて聞こえた。

「数学? 嫌いじゃないけど……得意かって言われると、どうでしょう」

しどろもどろに返すと、彼女は首をちょっと横に傾げる。

「じゃあ、今日提出の数学の宿題。終わってる?」

「ええ、終わってますけど」

「教えてくれない?」

「え」

「私、終わってないのよ。数学苦手で、ほとんど空欄なの。流石にこれじゃ提出できないわ」

そう言って、プリントを顔の前に広げる。たしかに、解答欄は穴だらけで数字が埋まっているのは数問だけだ。

「答えが合ってるかわからないですけど」

「間違っていても埋まっていればいいのよ」

あっけらかんと告げる。杏子は「はあ」と頷くと、雑巾を片付けて自分の机に座った。彼女は椅子を反対向きにして、杏子の机に向かう合うような姿勢を取る。

「勝手が悪くないんですか、それ」

「どうして? このほうがあなたも教えやすいでしょ」

「まあ、そうですけど」

「というか、同じ学年なのに敬語はやめましょう。堅苦しいわよ、杏子ちゃん」

蝿を払うように片手を振ると、彼女は杏子の顔を覗き込む。

「杏子ちゃんって呼んでいいわよね。私のことは麗子って呼んでよ」

山口麗子は、そう言って微笑む。杏子ちゃん、なんて呼ばれたのいつ以来だろう——恋人に名前を呼ばれたような、不思議な高揚感に包まれた。

二人が「杏子」「麗子ちゃん」と親しく呼び合うまで、さほど時間は要しなかった。

麗子は勉強こそあまり得意ではないものの、抜群の運動神経と持ち前の美貌、明るい性格でクラスの人気者になった。のみならず、他クラスからも彼女の姿を一目見ようと男子生徒が押しかけるほどのアイドルぶりだ。だが麗子は、自らの容姿を鼻にもかけず、あくまで自然体を貫いた。それがますます彼女の人気に拍車をかけた。

杏子は、麗子という友人の存在を誇りに思う一方で、「麗子といると自分達が比較されるのではないか」という不安を常に抱えていた。だが、そんな彼女の不安を麗子は「何よそれ」と鼻で笑った。

「どうして私たちが比較されなきゃいけないの。私と杏子は友達で、何の競争相手でもない。周りの目なんて気にする必要はないのよ」

それでも麗子は、内向きな杏子の性格を気にかけてくれたのだろう。「一緒に演劇部に入りましょう」と部活動に誘った。控えめで目立つ行動が大の苦手な杏子は、最後の最後まで麗子の誘いに抵抗した。それこそ、おもちゃ屋で母親からおもちゃを買ってもらえず駄々を捏ねる子どものように。

「杏子はもっと胸を張って堂々とすべきよ。見た目だって悪くないし、実はあなたの声ってすごく魅力的なのよ。練習すればきっと舞台映えするわ。それに、もしどうしても表に立ちたくなかったら脚本を書けばいいのよ。最近趣味で小説を書き始めたって言ってたじゃない」

結局、麗子の押しに根負けして二人は演劇部に入部した。演劇部は二人が通う学校でも最大規模の部活動で、毎年行われる県大会や全国大会で常に上位争いをするほどの強豪校だ。必然、大所帯の団体の中で杏子は他者と交流せざるを得ない状況に身を置いた。

最初こそ、演劇部で過ごす杏子はライオンの檻に入れられた子鹿のようだった。たった二歳差にもかかわらず、部活をリードする三年生の先輩たちは自分よりずっと大人びて見えた。テレビに出演する俳優のようにキラキラと輝いていて、別世界の住人みたい——自分がひどく場違いな存在に思えて、毎日気後れしながらメンバーと接していた。

そんな中で、先輩にも物おじせず話しかける麗子はやはり異色の存在だった。のみならず、彼女はまるで往年の舞台女優のような貫禄と威厳を練習の場で見せつけた。その年の夏、麗子は一年生ながら次回作のメインヒロインに抜擢され、その噂は疾風の如く校内の隅々まで駆け巡った。毎年冬に校内で行われる演劇部の定期発表会では、歴代最多の観客動員数を記録したと後の校内新聞で取り沙汰された。その記録達成が、麗子の存在によるものであることは言うまでもない。

一方の杏子は、最後の部活動まで主役を張った経験こそなかったものの、三年時の県大会では準ヒロインに選ばれ、全国大会出場に一役買った。三年生になる頃には、人見知りで挙動不審の気すらあった杏子の面影はすっかり身を潜め、控えめながらも自身の存在感をしっかりと周囲に示すまでに成長していた。

「私、麗子ちゃんと演劇部に入れて良かった」

あるとき、不意にポツリと告げた杏子に彼女の親友を名乗る麗子は、

「もう、大袈裟ね」

そう笑ったのだった。

三年間の高校生活の中で、杏子の胸に深い爪痕を残した出来事があった。

十八年間の人生の中で、初めて恋をしたのだ。

相手は、三年生のクラス替えで同じクラスになった遠野英佑。彼は演劇部でこそなかったものの、モデル顔負けの美貌とスタイルの持ち主で、杏子に言わせれば「まるで麗子の男版よ」なのであった。高校入学時の杏子なら、そんな高嶺の花の如き彼を好きになるなど畏れ多い、と思っただろう。だが、演劇部で培った度胸と少しのメイクの腕前のお陰で、彼女にも多少の自信が身についていた。クラスのアイドルである遠野を、友人に「好きになった」と打ち明けられるほどには。

「で、で? いつ告白するの?」

ある秋の放課後。学校帰りの杏子と麗子は近所のカフェで顔を突き合わせていた。三年生になってクラスが別れてからも、二人の友人関係は途絶えなかった。杏子から「相談がある。好きな人がいるの」とメールをもらった麗子は、行きつけの珈琲チェーン店に彼女を誘った。

「こ、告白なんてまだ早いよ」

熱々のコーヒーにはまだ口をつけていないのに、杏子の頬がぽっと赤く染まった。麗子は呆れた顔で「何言ってんのよ」と返す。

「私たちは来年の三月には卒業なのよ。うちの学校は進路によって冬以降の登校日数が変わるし、もし遠野くんが進学以外の選択をすれば年明けから学校にほとんど来なくなるかもなのよ」

「あ、遠野くんは大学進学組よ。友達とそう話しているのを聞いたの」

「それじゃ、まだ彼に近づくチャンスはあるわけね」

麗子は意味ありげに微笑むと、

「ねえ、遠野くんと同じ選択授業を取ったら?」

「え、でも具体的な進路まではわからないし」

「まあ本人に直接聞くのもありだけど、それで同じ授業を選んだらもろバレよね……あ、じゃあ友達の中にスパイを作るのはどう?」

「スパイって……もし遠野くんが理系の大学を考えていたら、同じ選択授業を受けるなんて無理だよ。私は文系の大学を目指しているし、あまりに進路が違いすぎるもの」

麗子は優雅な仕草でコーヒーを啜ると、

「よしっ。大事な親友のために、ここは私が一肌脱ごうかな」

「どうするつもりなの」

「いいからいいから。私に任せてよ。二人を結ぶ恋のキューピットになるから」

大船に乗ったつもりで任せて、と杏子に明言してから数日後。昼休みに図書室へ呼び出された杏子は、麗子の手から一枚のメモ用紙を受け取った。そこには、遠野英介が選択する予定の授業名がずらりと走り書きされていた。

「どこからこんなものを?」

「ちょっとしたコネクションを使ってね」

ペロリと舌を見せる麗子。それから親友の背中を軽く叩くと、

「さ、あとは自分の努力次第よ。卒業までの数ヶ月なんてあっという間に過ぎるんだから、後悔しない選択をしなさいよ」

遠野が隣県の大学の法学部を目指していることが判明し、杏子は彼と同じ選択授業を三つ選んだ。あまりに多くの授業が被っていると訝しまれるかもしれない、と考えたのだ。そんな杏子の姿勢を麗子は「控えめなのね」とコメントしたが、とにかく友人のお陰で想い人と過ごすが増えた杏子は、この機会を無駄にはしまいと心に誓った。

それから時は流れ、クリスマスを直前に控えた十二月のある日。高校生活最後の部活動を終えた杏子は、校内でも有名な告白スポットと呼ばれる校舎の裏手に遠野を呼び出した。そして、素直な言葉で彼に自らの想いを告げた。すなわち、愛の告白をしたのだ。

遠野は驚いたような表情で、しばらくの間杏子を見下ろしていた。やがて不意に口を開くと、

「全然気づかなかった。山田が俺のことを……本当に、俺なんかでいいの?」

予想外の言葉に、杏子はパッと顔を上げた。「も、もちろんです」と頷き返すと、遠野は照れたような笑みを浮かべて言った。

「俺でよければ、ぜひ」

人生最高のクリスマスプレゼントだ——とは、後に杏子が麗子にこぼした台詞である。友の幸せを、麗子は誰よりも盛大に喜んだ。彼女は定期的に「ねえ、彼とはどこまでいったの?」と恋の進捗を聞きたがった。いわゆる「恋バナ」で盛り上がる二人の姿は、どこにでもありふれた女子高生そのものだった。

だが、初恋に心浮立たせる時間はそう長く続かなかった。卒業を控えた二月の下旬。突然、遠野の口から「別れたい」と打ち明けられたのだ。

杏子はひどくショックを受けたものの、詳しい理由は追及しなかった。というのも、遠野は年明け後しばらく経ってから、「遠距離恋愛になると寂しくなるな」「会いに行くのも、どのくらいの頻度でできるかな」と度々漏らすようになっていたのだ。遠野は当初予定していた法学系の大学より、さらにレベルを上げた東京の大学進学を狙っていた。一方杏子は、地元の国立大学が第一希望だったため、必然的に遠距離恋愛へシフトチェンジせざるを得ない未来が待っていた。

二月になって互いの大学合格が決まったときも、杏子は心の底から喜べなかった。もしかすると——という一抹の暗い予感が、彼女の胸を過った。その予感は、残念ながら現実となってしまったのだ。

二人はおよそ三ヶ月の関係に終止符を打った。恋人同士として過ごす最後の夜、遠野が「ごめん」と告げながら杏子に口づけした記憶がしばらくの間頭から離れなかった。重ねた唇は細かく震え、寂しさと後悔が肌越しに伝わってきた。

次の日の夜、杏子は泣きながら麗子に電話をかけて心境をぶちまけた。麗子は余計な言葉を一切挟まず、友の話を最後まで黙って聞いていた。「大丈夫、杏子ならきっと立ち直れる。いずれ時間が傷を癒してくれるわ」という飾らない言葉が麗子らしく、却って杏子の心をほんの少しだけ軽くしてくれた。

そして、杏子は三年間を過ごした高校から巣立った。初めての恋に敗れ、かけがえのない友情を育んだ彼女は一歩大人になって次のステージへと進んだのだった。

【大人編――再会と計画――】

地元の国立大学を卒業した杏子は、上京して都内の小さな出版会社に就職した。かねてより本に携わる仕事に就きたいと考えていた彼女にとって、中小企業であったとしても出版業界へ就職できたことは夢への大きな一歩だった。初めての仕事や一人暮らしは失敗や苦労もあるものの、これまで以上に充実した日々を経験できている。実家から多少の仕送りをもらいながら、初の都会暮らしを満喫していた。

一方で、高校時代にあれほど仲良くしていた山口麗子とはほとんど連絡を取らなくなった。大学以降の進路が別れ、次第にやり取りをする機会も減ったのだ。もちろん、寂しくないと言えば嘘になる。だが杏子は「自分が知らないところで麗子が華々しく活躍しているのだろう」とかつての友の幸せを静かに願った。今は自分の人生を大事にしよう、という思いのほうが強かったのだ。

だが、運命の神様は実に悪戯好きだ。ある夏の日、杏子は偶然にもかつての親友と思いがけない再会を果たしたのである。

その日は会社の創立記念日で仕事が休みだった。杏子は都内で一人買い物をしていたのだが、道路を挟んで向かいの通りに懐かしい姿を見かけた――それが、山口麗子だった。

間違いない、あれは麗子だわ。

遠目でもわかる艶のある長い髪。凛とした立ち姿。モデルかと見紛う抜群のプロポーション。灰色の建物が背景になっている中で、真っ赤なサマードレスが目立っている。すれ違う男たちが、チラチラと彼女を目で追っているのがわかりやすい。

すぐ近くに横断歩道がある。杏子は道路を渡って麗子に声をかけようか迷っていると、一人の男性が麗子の肩をポンと叩いた。振り返った麗子の顔に、満面の笑みが浮かぶ。

ああ、きっとあれは恋人だわ。

麗子に恋人がいても不思議ではない。以前、高校時代の知人から「山口麗子が誰それという芸能人と交際しているらしい」とか「最近人気急上昇中のメンズモデルと付き合っているようだ」といった噂を聞いていた。その真偽を知る術はなかったが、麗子なら充分にあり得る話だ。麗子の肩を叩いたあの男性も、その一人なのだろう。

昔はたわいのない話で笑い合っていた親友も、随分と遠い存在になってしまった。杏子はほんの少しの切ない気持ちを胸にしまい込み、その場を離れようとした――そのときだ。麗子と微笑み合う男の顔が、杏子の目にはっきりと映り込んだ。瞬間、杏子の心臓が大きく跳ね上がり、高速で脈打ち始めた。

「遠、野……くん」

麗子と男が、二人寄り添い合いながら歩き出した。杏子の足が、自然と動く。向かいに渡る横断歩道の歩行者信号が、ちょうど青になったところだった。

山口麗子と遠野英佑らしい男女は、道沿いにある喫茶店に入った。杏子は一人客を装い続けて入店すると、二人が座った席と仕切りで隔てられている隣席を陣取った。これなら相手の声が聞こえることはあっても、互いの姿までは見えない。杏子はスタッフに素早くコーヒーを一つ注文してから、尾行相手の話に耳を欹てた。

『それで、式場の見学はいつ行くの』

麗子の第一声に驚愕する。男の声が返した。

『指輪はもう注文したし、式までには絶対届くだろうからな。麗子が望むなら早めに予約しておこうか』

高校生の頃より、少し低くなったテノールボイス。だが、その甘い声を聞き間違うはずがない。クラシック音楽を聴くことが趣味の杏子は、聴力には人一倍の自信があった。

『トオノくん、仕事が忙しいんでしょ? 仕事の都合に合わせるからスケジュールを教えてよ』

トオノくん――声が出そうになるのを何とか抑え込み、じっと耳を傾ける。

『麗子だって仕事、大変そうじゃないか。もし急がないなら、お互いの仕事がもう少し落ち着いてからでもいいけど。というか、苗字呼びは止めろって何度も言っているだろう。婚約までしたんだがら、流石に慣れてくれよ』

『そうよね……何だか現実味がなくて。まさか、エイスケと結婚するなんて』

二度目の、衝撃。コーヒーも何も口にしていないのに、胃のあたりが気持ち悪い。朝食のフレンチトーストが逆流しそうだ。

『どうしてだよ。俺は今が一番幸せだぜ、高校時代から憧れていた女性と一緒になれるなんて』

耐えきれず、杏子は店のトイレに駆け込んだ。入れ替わりで出てきた年配の女性が、個室へ駆け込む杏子を怪訝そうに一瞥する。仕切り越しに囁いた遠野英佑の優しげな声が、耳にこびり付いて離れなかった。

二人と再会を果たした一週間後。杏子は民間の探偵事務所に山口麗子の調査を依頼した。彼女と遠野英佑の関係、高校卒業後の二人の進路などを徹底的に調べ上げてほしいと頼み込んだ。調査費用は決して安くなかったものの、身銭を切ったお陰で杏子のもとには数々の衝撃の事実が舞い込んだ。

中でも彼女を最も絶望させたのが、麗子と遠野が高校三年生の秋から付き合い始めていたこと。そして、二人の関係は卒業後も続いていたことだ。つまり、遠野は麗子と杏子に二股をかけていて、最終的に麗子を恋人として選んだのだ。さらに麗子は、杏子に内密で遠野と交際していた。挙句の果てに、今は結婚の約束を交わして同棲までしている。

かつての親友と、かつての初恋の相手に裏切られた――探偵から調査結果を受け取った後、杏子は三日間会社を休むほどまで落ち込んだ。食事も喉を通らず、心配した職場の同僚が三日目には見舞いに来てくれたほどだった。週末を挟み、ようやく失意のどん底から少しだけ這い上がると、今度はどす黒い怒りの感情が沸々と湧いてきた。

復讐してやる。私を裏切った二人に。

味気ない粥を食べながら、心に誓った。

山口麗子と遠野英佑への復讐を決意したものの、具体的な計画は浮かばないまま日々が過ぎる。仕事の忙しさを理由にしながら、ただぼんやりとした怒りの気持ちだけが杏子の胸を支配していた。

どうする? このままじゃ二人は結婚してしまう。そうなる前に行動を起こさないと。世間では「何でも屋」「復讐代行サービス」などといった怪しげな看板を掲げる業者も見るが、胡散臭くて頼めたものではない。だが、自分だけで復讐を決行する勇気も湧かないし……。

グズグズと考え込んでいる間に、彼らは着実に幸せへの道を歩んでいる。杏子の中で焦りが募り始めていたある日、彼女の人生を大きく狂わせる出来事が起きた。

その日、杏子は仕事帰りにバーで時間を潰していた。明日は土曜日で仕事も休みだ。週末は行きつけのバーで軽く一杯嗜むことが最近の習慣になっていた。だが、復讐計画に悩みながら飲む酒など美味くもない。ため息まじりにカクテルグラスを傾けていると――。

「あれ? もしかして山田杏子さん?」

瞬時、杏子の中で流れている時間が止まった。数秒遅れで振り返ると、そこにはニットワンピース姿の山口麗子が立ち尽くしているではないか。

「やっぱり、杏子よね? ほら、英陵学園で一緒だった山口麗子よ。憶えてる?」

憶えているも何も、私は貴女にどう復讐してやろうかこの一ヶ月ひたすら思案していたのよ――とはもちろん答えなかった。杏子は大仰な動きで立ち上がると、旧友との再会を喜ぶ演技に徹した。

「麗子じゃないの。わあ、凄く久しぶり。高校卒業以来だから、七年ぶりかしら」

「そうね。杏子ったら、すっかり綺麗になっちゃって」

「麗子は、相変わらずモデルみたいね。全然変わってない」

麗子は「隣いいかしら」とカウンターの席を指差す。杏子は快く隣の席を勧めたが、内心では「これはチャンスだ」とほくそ笑んだ。麗子の弱みを握り、復讐プランを練る絶好の機会である。彼女の中では、かつて麗子に抱いていた憧れや信頼の情はすでに過去の遺物となっていた。

それから一時間ほど、二人は互いに酒を飲みながら思い出話に花を咲かせた。互いの腹の中ではドス黒い感情が渦を巻いていることなど、側から見ればとても想像できないほど二人の会話は盛り上がった。

さて、杏子が麗子のガードをどう切り崩そうかと思考を巡らせているとき、旧友は不意に真面目な顔つきになって「実はね」と口を開いた。

「私、婚約しているの。もうすぐ結婚を控えているんだけど」

「そうなのね。おめでとう。麗子ならきっと素敵な相手を捕まえているでしょうね」

だが、麗子の口から飛び出たのは意外な返答だった。

「それがね、実はその彼が浮気をしているみたいなの」

杏子は言葉を失った。遠野英佑が浮気? あんなに麗子を愛している素振りだったのに? 冗談でもかましているのかと思ったが、目の前の女の顔は真剣そのものだ。

「彼が浮気しているって、どうしてわかるの」

「探偵に素行調査を依頼したのよ。そしたらばっちり掴めちゃったの、浮気の証拠をね」

探偵、という言葉にヒヤリとする。だがまさか、利用している探偵業者が被るなどという偶然はないだろう。杏子は自分に言い聞かせながら、麗子からもう少し情報を引き出そうと試みた。

「麗子みたいに素敵な婚約者がいるのに浮気なんて、相手の人はよほどモテるか女好きなのね」

「まあ、モテるのは否定しないわ。高校時代からずっと女性に人気だったから」

「……へえ、そうなんだ。相手の高校時代を知っているってことは、もしかして同じ学校だった男性?」

カマをかけたつもりだった。麗子は無表情のまま、正面を向いてカクテルグラスを手にしている。流れていた時間が再び止まった。その時間は、先ほどよりも遥かに長くともすれば永遠にも感じられるほどだった。

「――そうよ。というか、杏子もよく知っている男性なの」

その瞬間が、二人の運命を大きく変えた分岐点だった。

【現在編――事件の発覚――】

ああ、やっぱり呑み過ぎた。

ネオンが輝く夜の街をフラフラと彷徨う。しこたま呑んだツケが店を出た途端に回ってきた。アルコールが体内をぐるぐると廻り、今すぐにでも消化しきれていない料理と一緒に吐き出したいほどだ。だが、大人としての僅かな理性で何とか抑え込んでいた。それもどこまで耐え切れるか。ここまで来れば我慢比べだ。

通りすがりのタクシーを拾う。自宅マンションまではものの十分もかからない。建物名を告げただけで、運転手は「ああ」と返事してすぐ車を出した。ハンドル捌きは極めて滑らか、ブレーキの掛け方も実にスマートだ。この調子なら車内で恥を晒す心配はなさそうである。

マンションの目の前に到着した。あとは、部屋にさえ入ればこっちのものだ。オートロックの鍵を解除し、エレベーターの八階ボタンを押す。猛烈な吐き気が胃の中を行ったり来たりしていた。部屋の前まであと僅かだ。あと十歩、五歩……。

「間に合っ――」

言い終わらないうちに、猛スピードでトイレに駆け込んだ。昨日のうちに掃除を済ませていたおかげで、個室の床に座り込むのも躊躇わない。いっそこのまま、トイレの中で眠ってしまいたいほどだ。

そんな状態だったから、スマートフォンに入っていた着信に気付いたのが次の日の昼前であっても責めないでほしい。たとえ、相手が地元の警察署の刑事だったとしても。

「さ、殺人ですって?」

かつての同級生が自宅で殺されたらしい、という衝撃的な一報を聞いたのは、同窓会の次の日。昼の十二時をあと数分で回る頃だった。

『ええ。被害者は遠野英佑、三十二歳。英陵学園の卒業生です。貴方は昨夜、英陵学園の同窓会に参加されていましたね。遠野英佑も参加者の一人でした』

遠野英佑――その名前は、微かに聞き覚えがあった。たしか同じ学年で、頭が良くスポーツ万能でおまけにアイドル顔負けの美貌。神の祝福を一身に受けたような男子生徒で、当時の学年には彼目当てのファンクラブが密かに存在していたとかいなかったとか。

『被害者が殺害されたのは、昨夜の十九時前後のことです』

「その頃なら、同窓会の真っ只中でしたね。ホテルの会場で開かれた一次会が十八時から二十時。その後、クラスごとの二次会がそれぞれの会場で行われていたはずです」

『そのようですね。ただ、被害者は一次会にも二次会にも参加していないんですよ』

「仰っている意味がよくわかりませんが……」

『彼は同窓会に間違いなく参加する予定だった。出欠のハガキには出席する旨が書かれていましたし、同棲していた恋人に“仕事が長引いたので遅れて行く”と連絡が入っていました』

「恋人?」

『遠野英佑の恋人は、英陵学園の同級生です。彼女もまた、昨夜の同窓会に参加していました』

「なるほど。彼女のほうが先に同窓会へ来ていて、被害者が後から合流するはずだったと」

そこまで聞いて、はたと疑問が浮かぶ。

「あの、どうして私にそんな話をするのでしょう。私は事件の関係者かもしれませんが、正直被害者とはほとんど話したこともありませんし、何なら面識すらないかもしれない。おそらく、高校三年間の中でクラスさえ被ったこともないはずです」

一瞬の間が空いて、電話の相手はわざとらしい空咳をする。

『貴方が、推理小説をご専門に書かれている作家だと伺ったものですから』

「ええと、それはつまり」

『そのつまりです。単刀直入に言えば、貴方の助言をいただきたいのです。殺人事件の専門家としてのね』

電話から三十分後。出かける支度を済ませ、最寄駅から電車に飛び乗る。目的地の喫茶店に飛び込んだとき、相手は既にソファ席を確保して机上には一人分のコーヒーカップが置かれていた。

「ご足労ありがとうございます。私は捜査一課の立川です。推理作家の赤後さんですね」

差し出された名刺を恭しく受け取る。推理作家が刑事から助言を求められるなんて、小説の中だけで起きる出来事だと思っていた。彼は私を「殺人事件の専門家」などと宣っていたが、刑事のほうがよほど専門家だろうに。ひよっこ推理作家の力を借りたいほど捜査が難航しているのだろうか。

「遠野さんは自宅で殺されていたのでしたよね。押し入り強盗の線はないのですか」

座りながら訊ねると、立川は「それはないでしょう」と首を振る。

「遠野英佑が住むところはオートロック式の高級マンションで、しかも掌紋認証システムを導入していました」

「掌を翳すとロックが解除される仕組みですね」

「ええ……昨夜の出来事を大まかにお話しします。被害者は、十八時三十分過ぎまで職場で残務をこなしていました。彼は都内の商社に勤めています。職場までは車通勤。仕事を終え自宅に戻ったのが十九時きっかり。マンション内の防犯カメラの映像にて確認済みです」

「掌紋認証を導入するほどですから、セキュリティもしっかりしているのでは」

「ええ。マンション内のカメラには、住人以外の不審人物は映っていませんでした。遠野英佑が住む部屋は十三階。部屋の窓が破られた形跡もなく、犯人が外から侵入した可能性は極めて低いでしょう。正体がスパイダーマンでもない限りはね」

本来なら笑うところなのだろうが、立川という中年刑事は冗談を真顔でかますタイプの人間らしい。芸人のような反応も返せず、曖昧な笑みを浮かべるに留めておいた。

「先ほど、防犯カメラには住人の出入りしか映っていなかったと仰っていましたね。内部犯を疑っているのですか」

「内部犯どころか、被害者に最も近しい人物の犯行ではないかと我々は睨んでいます」

「と、言いますと」

炙ったような色のスーツを着た刑事は、コーヒーを一口啜ると苦い表情で言った。

「山口麗子。被害者の婚約者です」

「同棲している恋人ですか? たしか、彼女も同窓会に参加していたのでしたよね」

「ええ。遠野と山口は婚約していて、同棲生活も二年目に突入しています。昨日山口は仕事が休みで、同窓会には十八時から参加していました」

「二人は住むマンションはどこですか」

立川刑事が告げた住所は、同窓会の会場であるホテルから車で十分ほどかかるエリアだ。山口麗子が犯人だとするならば、同窓会を途中で抜け出して犯行に及んだことになるが。

「仮に山口麗子が遠野を殺害したとして、犯行に及ぶ時間と現場を往復する時間も含めて三十分は必要です。そんなに長い時間会場を抜け出していたのなら、参加者の誰かが気付くのでは」

「だからこそ八方塞がりなのです。捜査開始から同窓会の参加者に総当たりして訊ねていますが、今のところ誰一人としていないんですよ。彼女が長時間会場を離れたと証言する人間が。それどころか、ホテルの防犯カメラを確認した限りでも、山口麗子が昨夜の十八時から二十時の間までホテルを抜け出した記録は残っていない」

「それは要するに……」

言いかけた続きを、立川刑事が引き取った。

「山口麗子には、完璧なアリバイがあるのです」

【現在編――探偵の登場――】

「状況を整理しましょう。被害者の遠野英佑の死亡推定時刻は、昨夜の十九時から二十時の間。その間、山口麗子は遺体発見現場から車で片道十分ほど離れたホテルにいた。参加していた同窓会の関係者による証言、およびホテルの防犯カメラの映像から総合すると、山口麗子は十八時から二十時までの間にホテルから出た形跡はない。すなわち彼女には事件当時、完璧なアリバイがあった」

「ええ。一方で、遠野のマンションに設置された防犯カメラには、十九時十五分にエントランスを通過する山口麗子の姿が映っていたのです」

立川の口から飛び出した衝撃的な言葉に、危うくティースプーンが指先から滑り落ちるところだった。スプーンがカップと触れる音が店内に響き、客の何人かが作家と刑事のいる席を振り返る。

「まさか、そんな……あり得ない」

「ええ。我々も同意見です。ですが、掌紋認証システムの機械にも証拠が残っていました。十九時十四分、間違いなく山口麗子本人がオートロック式の玄関を通過してマンション内に入っているのです」

「じゃあ、同窓会の会場にいた山口麗子が偽者とか?」

「そうとしか考えられないのですが、その仮説にも無理があるのです」

「どういう意味ですか」

「同窓会の一次会ですが、最後に参加者によるパフォーマンスがあったそうですね。手品を披露したり、歌を歌ったり」

「そういえばありましたね」

「大トリで歌を歌った人物、憶えていますか」

「ええと、たしか……あっ!」

宝塚も顔負けの歌唱力と表現力で、会場を席巻したドレス姿の女性。そう、彼女こそ山口麗子その人だった。

「山口麗子は高校時代、演劇部に所属していたそうです。その頃から演技力や表現力が抜きん出ていて、一年生ながら主演に抜擢されるほどだったとか。同窓会の参加者で彼女をよく知る人物が証言していました。『あの歌唱力や表現力は、そこらの他人が真似できるレベルじゃない。あれが山口麗子本人じゃないなんてあり得ない』とね」

それに、と立川はコーヒーで一息ついてから続ける。

「山口麗子は一次会の後、クラス別に開催された二次会にも参加しています。そこでは内々の暴露会なんかもあったようで、山口麗子本人しか知り得ない話もしていたみたいです」

「なるほど。彼女をよく知る旧友たちは、山口麗子が別人と入れ替わっていた可能性はないと言うわけですね」

「そこで、赤後先生のご意見を伺いたいのです。実際どうなのでしょうね、二人の人物が一役を演じて完全犯罪を目論むというのは」

二人一役、あるいは一人二役は小説中のアリバイトリックに用いられる常套手段だ。だがそれは、あくまで架空の物語だからこそ成立する仕掛け。実際問題、そのようなアリバイトリックで難を逃れた犯人の話は寡聞にして知らない。他人を演じることは口で言うほど簡単ではないだろうし、必ずどこかでボロが出る。双子を使ったトリックも同様だ。

余談だが、ミステリーの世界には「双子や一人二役の仕掛けを使う際は、予め読者に明示されなければならない」というルールが存在する。「ノックスの十戒」という、推理小説を執筆するにあたっての基本指針みたいなものだ。もし、今起きている事件を推理小説に書き起こすのならば、物語の冒頭に「この小説には二人一役のトリックが出てきます」などと断りを入れておかなければならないわけである。

「とはいえ、可能性が全くないとは言えませんよ。世の中には、類まれなる表現力や特殊メイクなどの技術を用いて演技する職業者がいるわけです。瞬間移動とか、どこからともなく凶器が湧いて出てきたなんて話よりは幾分か現実的だと思いますけどね」

立川は声にならない声で唸りながら、ソファに身を預ける。現実の推理作家のアドバイスなんてこんなものか、とでも落胆しているのかもしれない。

「あ、そうだ。実は赤後先生に会っていただきたい人がいるのでした」

とってつけたように言い足す立川。事件関係者の事情聴取に同行させるつもりだろうか。私もその関係者の一人なのだが。

「実はですね、山口麗子は一ヶ月ほど前から探偵を雇って婚約者の素行を調べさせていたらしいのです」

「探偵、ですか。素行調査ということは」

「ええ。浮気ですよ。山口麗子は、遠野英佑が浮気をしているのではないかと疑って探偵に調査を依頼していました。実は今日、貴方の後にその探偵と面会の約束をしているのです。よろしければ、一緒に話を聞いてみませんか」

推理作家と探偵が揃えば、何か面白い化学反応が起きるかもしれませんよ――例の、本気か冗談か判別し難い物言いで立川は告げた。

私は、霊能力や超常現象といった非科学的な題材のミステリーは書かない主義だ。故に、偶然や奇跡なんて言葉も安易に用いたくはない。だが、これほどの偶然が果たしてこの世に存在し得るだろうか――否、あり得ない。

「驚きですね。まさか二人が、例の事件を解決した名コンビだったとは」

言葉の割に、立川の声色は平坦そのものだ。彼の演技力は幼稚園児のお遊戯会レベルかもしれない。

「たった一度、偶然鉢合わせて事件を共に解決しただけの推理作家と、この私が名コンビですか」

目の前の一人掛けソファ椅子に座る男は、長い足をこれみよがしに組んでふんぞり返る。嫌味たっぷりな物言いは前回会ったときと変わっていない。ついでに全身真っ黒の服装と、天然か人工パーマかわからないウェーブがかった黒髪もそのままだ。

「雪が降り積もる民宿で起きた奇妙な殺人事件。警察署内でもしばらく話題になっていましたよ。警官が臨場する前に民間人二人が事件を先に解決してしまっていたとね」

「あの程度の事件であれば、わざわざ警察が捜査するまでもない。実にスピーディーな解決劇でしたよ」

立川が刑事だとわかった上で発言しているのなら、よほど相手を挑発するのが好きなのか、それとも空気を読めない馬鹿なのか。幸いなのは、立川が相手の挑発を受け流せる大人の寛大さを持ち合わせていたことだ。

「それで、この名探偵影山に一体何の用ですか。私は警察や推理作家との雑談に付き合うほど暇じゃないものでね」

「雑談だなんてとんでもない。貴方も、立派な事件の関係者の一人なのですからね」

刑事の言葉に、影山は眉を顰める。

「山口麗子さん。この名前に聞き覚えは?」

「さあ。誰ですか」

「昨夜都内のマンションで発生した殺人事件の関係者です。こちらにおられる赤後先生の、高校時代の同級生でもあります」

影山は「そんな事実には毛の先ほどの興味もない」と言いたげにこちらを一瞥する。

「その山口さんとやらが、どうかしましたか」

「彼女は貴方に、婚約者の浮気調査を依頼していた。山口さん本人からそう証言をとっています。それで私は本日、事実確認のため貴方を訪ねたのです」

「私は探偵です。探偵は顧客の秘密を扱う仕事だ。大切な客の情報をおいそれと他人に教えるわけがないでしょう」

「それはつまり、彼女が貴方の顧客である点は認めると」

「揚げ足を取らないでいただきたい。今のは探偵業界の大前提を明示したまで。私からお話しすることは何もありません」

尊大な態度だが、顧客のプライバシーを守るという最低限の倫理は弁えているらしい。

「わかりました――では、本日はこれで失礼します」

立川刑事は、意外なほどあっさり引き下がった。押してもダメなら引いてみろ、ここは一旦様子を見る作戦に切り替えたのかもしれない。

「ああ、赤後先生も本日はこれで結構ですよ」

ソファから尻を浮かしかけた私を、立川刑事は片手で制する。

「名探偵と名推理作家、折角の再会なのですから思い出話に花を咲かせてください。では、私は失礼しますよ」

何かあればこちらまで、と儀礼的に名刺を残して帰る。どうにも掴みどころのない刑事だな、と彼が消えた扉を眺めていると、盛大なため息が対面から聞こえた。事務所の主人が、頭の後ろで両腕を組んで呆れたような表情を浮かべている。

「嘘くさいにも程があるな、あの刑事は」

「どういう意味ですか」

「どうもこうもないさ。彼はわざと君をここに引き留めておいたんだ、スパイとしてね」

「スパイ?」

「君も鈍いな。自分じゃ探偵から話を引き出せないと早々に判断した彼は、自分よりも多少は気心が知れているであろう推理作家をここに残らせたんだ。君が相手なら、私の堅い口も少しは緩むのではないかと踏んでね。そして、後日改めて君から情報を得ようという魂胆さ」

なるほど。影山から情報を引っ張り出す仲介者として私が選ばれたわけだ。だが残念ながら、立川刑事の作戦は失敗に終わるだろう。私と影山が気心の知れた仲だという推理が、そもそも大間違いなのだから。

「で、実際のところはどうなんです。本当に山口麗子について何も知らないのですか」

ダメ元で訊ねてみる。すると驚くなかれ、影山は「そりゃ知っているに決まっているさ」とあっさり自白したのだ。

「え? ほ、ほんとに彼女から依頼を受けていたのですか」

「ああ。それだけじゃない。山口麗子の過去を調べてほしい、という別の依頼も少し前に受けている」

影山の爆弾発言に、開いた口が塞がらない。山口麗子の過去を知りたがっている別の依頼者がいた? 一体どういうことなのだろう。

【現在編――調査――】

翌朝。私は探偵の影山とともに、事件現場である遠野英佑が住んでいた高級マンションを訪ねた。もちろん、立川刑事には事前に了承を得ている。

話に聞いていた通り、マンションのエントランスは掌を翳して解錠する掌紋式のオートロックシステムが導入されている。今回はマンションの管理人に許可をもらい、捜査のため掌紋認証を解除してもらっていた。

「なるほど。確かにこれじゃ、本人以外にここを開けようがないな……おや、この穴は」

掌を翳すパネルに自身の顔を映していた影山が、ワントーン高い声を出す。

「これは、鍵穴じゃないのか」

「ああ、それは合鍵用の鍵穴だそうですよ。立川さんもそれが気になって管理人に訊いてみたのだそうです。オートロックの機械が故障する可能性もゼロではないため、部屋の借主には万一の事態に備えて合鍵を一本渡しているそうです」

「そうか。だが、今回の事件ではその合鍵は使われていないのだろう」

「ええ。防犯カメラに映っていた山口麗子らしき人物は、掌紋システムでエントランスを開閉していましたからね。つまり、真っ当に考えれば犯人は山口麗子で決まりなわけです。問題は、同窓会の会場から一歩も出ていないはずの彼女が、どういう方法で犯行現場を行き来したのか」

エントランスを通過し、エレベーターで十三階まで一気に上がる。犯行現場となった遠野の部屋の前にはいかつい顔立ちの警官が仁王立ちしていたが、立川刑事の名前を告げるとすんなり玄関口を開けてくれた。いくら事件を解決したいからとはいえ、ここまでガードが緩いのも如何なものかと思うが。

「立川さんによれば、被害者の遠野英佑は腹部をナイフでひと突きにされ、ベッドの上に仰向けの状態で倒れていたようです。ベッド上には仕事用のシャツとネクタイが放置されていて、同窓会用の服に着替えている最中だったのではないかという話です」

寝室に向かうと、遺体が横たわっていたベッドは綺麗に片付けられていた。遺体はもちろん、血が付着したシーツや仕事用のシャツなど、あらゆる物が証拠品として既に押収されている。今あるのはベッドフレームと、その傍に据え置かれた小型のキャビネットだけだ。

「ナイフは遺体の腹部に突き刺さったままでした。故に、犯人は返り血を浴びていないと想像できます。仮に山口麗子が犯人だったとすれば、同窓会の衣装を血で汚すわけにはいかないから凶器を引き抜かなかったのも納得がいきます」

「凶器に指紋や犯人の痕跡は?」

ベッドを睨み付ける影山に「何も出なかったようです」と返す。

「鑑識の報告では、指紋その他の痕跡は一切検出されなかったとか。遠野の腹部に刺さっていたのは折りたたみ式の果物ナイフで、以前に二人で購入したものだと山口麗子が証言しています。本来なら遠野や山口麗子の指紋が残っていても不思議ではないですが、犯人は自分の指紋を含めて丁寧に拭き取ったのかもしれません。それから、エントランスの防犯カメラに映っていた山口麗子は黒の手袋をしていました。もちろん、解錠するときは外したはずですが――その手袋を装着して犯行に及んだのなら、当然ながら指紋は残りません」

「犯人は慎重かつ用心深い性格らしいね。凶器の指紋はもちろんだが、しっかり靴を脱いで部屋に上がっている。犯人の心理としては、標的を殺したらすぐ現場を立ち去りたいと思うのが一般的だ。それなら、よほど底の模様が特殊な靴でなければ土足で踏み入っても良さそうなものなのに」

「言われてみれば……もし、犯人が山口麗子であれば靴を脱いでも自然ですが」

「犯行現場に自宅を選ぶのは、メリットデメリットともに存在する。メリットは、仮に自分の毛髪やDNAが検出されたとしても『自宅なのだから出て当たり前だ』と言い逃れができること。証拠の種類によっては隠滅が比較的容易いこと。デメリットは、血痕のように隠滅しづらい証拠が残った場合は犯行現場を特定されやすいこと。だが、今回の事件においてこのデメリットは意味をなさない。犯人は、ここで殺人が行われた事実を隠す意図がないのだから」

「犯人が山口麗子だとすると、どうして彼女は自宅を殺人の舞台に選んだのでしょう。しかも、わざわざ同窓会の合間に抜け出して犯行に及んでいる。単に遠野を殺害するだけなら、同棲している彼女にはいくらでもチャンスがあるはずなのに」

「理由があるのだよ。こんな手の込んだ殺害計画を実行する、何らかの理由がね」

影山の視線は、ベッド横のキャビネット上に注がれている。紫色の箱の中で、ダイヤの指輪が静かに輝いていた。事件の一週間ほど前、遠野が都内のジュエリーショップで購入したものらしい。指輪の内側には、遠野と山口麗子が初めて付き合った日にちが刻まれているのだとか。

「わからないものですね。愛を誓い合ったはずの男女の間に、こんな悲劇が起きるなんて」

思わずこぼすと、探偵はまたもや嘲笑うように鼻を鳴らす。

「絶対的な愛などこの世に存在しない。そんなものがあるなら、探偵はとっくの昔に廃業しているさ」

次に私たちが向かったのは、立川刑事が所属する警察署。無論、目当ての人物は立川刑事だ。彼は無人の会議室で、探偵が事前に要求していた資料を並べていた。

「これが、同窓会の参加者リストと彼らの証言をまとめた資料です。聞き込みはまだ全員は終わっていませんので、これは途中経過といったところですが」

事件当夜の同窓会に参列していた卒業生は、総勢三百人近くにものぼる。欠席者も含めるとさらに人数が増えるし、刑事たちも気が滅入るだろう。

「山口麗子に関する怪しげな証言は、今もまだ聞こえてきません。彼女は当時の同窓生の間でも有名な生徒だったようで、ほとんどの参加者が山口麗子の名前を聞いて『ああ、あの演劇部の彼女か』という反応を見せました。ですが、実際に彼女と言葉を交わしたのは一部の人たちに限りますし、有力な手がかりを見つけるのは骨が折れそうです」

演劇部、というワードに私はこんな質問を繰り出してみた。

「山口麗子が二人一役だった、という仮説はどうでしょう。本物の山口麗子をA、偽者の山口麗子をBとします。Aがホテルを抜け出すタイミングで二人がこっそり入れ替わり、Bが同窓会に参加してAが遠野殺害を決行する。殺害が完了してから、再び入れ替わってAが同窓会に戻る。つまり、BはAがホテルを離れている数十分の間だけ山口麗子になり切ればいいわけです」

「他人を演じることはそう簡単ではない、と仰ったのはほかでもない赤後先生ですが」

立川が冷ややかな視線をこちらに向ける。全くもって彼の言う通りなのでぐうの音も出ない。一方、探偵の男は捜査資料を熱心に読み込んでいて、へっぽこ推理作家の話など耳に入っていないようだ。

「仮に赤後先生の仮説を立証するとなれば、当時の演劇部部員のほかに役者や舞台俳優などといった人間関係がないか、山口麗子の周辺を洗う必要があります。さらにその中から、彼女と背格好が似た人物をピックアップしなければならない。これまた骨が折れる作業になりそうです」

それらの作業を実際に行うのは立川刑事たちであるから、文句を言いたくなるのは必然。捜査に直接参加しない私のような部外者だからこそ口にできる妄想話だ。

「それじゃあ、AとBが逆だったとすればどうでしょう。遠野英佑を殺害したのが偽の山口麗子だった……いや、それはないな。掌紋式のオートロックを使っている以上、やはり被害者の死亡推定時刻前後にマンションを出入りしたのは本物の山口麗子でしかあり得ない」

そうなると、やはり二人一役による犯行が最も現実的に思える。問題は、誰が山口麗子の共犯者なのか、だ。

「立川刑事。いくつか質問してもいいですか」

資料に目を落としていた影山が、不意に顔を上げる。パイプ椅子に座り缶コーヒーを呷っていた刑事は、気怠そうに首を動かすと「何でしょう」と応じた。

「まず一つ目。同窓会の会場となったホテルですが、エントランス以外の出入り口はありますか」

「非常階段等の別ルートで山口麗子がホテルを抜け出していないか、という意味ですね。非常口はホテル内に複数ありますが、いずれもそこを映すカメラが設置されています。すべての非常口を確認したところ、山口麗子がそれらを使った痕跡はありませんでした。宿泊室の窓から脱出したとも考えられましたが、宿泊室の窓はすべてはめ殺しで開閉は不可能です。故に、ホテルを出入りする手段は玄関口しかありません」

「よくわかりました。では、犯行時刻の前後にホテルの玄関を映したカメラがあれば、それで人の出入りを見てみたいですね」

「貴方が、直接?」

怪訝な顔をする立川に、探偵は「ええ、ぜひ」と強く主張する。ほんの一瞬だけ躊躇いの色を見せた刑事は、だがすぐに頷くと別の刑事に連絡を取り、映像確認の手配を命じた。

「次に、ホテル内のトイレ付近に防犯カメラはありましたか」

「廊下にならあったかと思いますが、正確な位置までは確認しないと」

「至急、確認をお願いします。女子トイレ付近が映っているすべての防犯カメラの映像をチェックしてください。三つ目ですが」

手にしている紙の捜査資料を持ち上げる。「同窓会の参加者に、いくつか訊いていただきたいことがあります。対象者と質問内容をまとめてから、立川さんにお渡しします」

「はあ……それらの質問で、何か重要な手がかりが得られるのですか」

「どうでしょうね。ですが、推理を組み立てる上ではいずれも重要な項目です。最後に、同窓会の欠席者リストを拝借したいのですが」

「欠席者の? 構いませんが、捜査上で得た情報なので取り扱いには注意してください」

「釈迦に説法ですね。用が済めば速やかにお返ししますよ」

資料を机上に放って、探偵はにやりと笑みを浮かべた。

【現在編――仮説――】

影山の四つの質問の第一問――すなわち、ホテルの人の出入りをエントランスの防犯カメラで検めた私と彼は、その日の夜に探偵事務所へ舞い戻った。影山は「出前を取るから君も来たまえ」と私を半ば強引に誘ったのだ。

出前で届いたのは、握り寿司のセットだった。こういう品は、普通は事件解決の祝いに頼むものなのでは? 首を傾げた私に、探偵は「はっ」と小馬鹿にしたように笑う。

「そんな固定観念に囚われているから、君はいつまで経っても三流の推理物語しか書けないのだよ」

「悪かったですね、三流で。そもそも二回しか会っていない貴方に二流だの三流だの評される筋合いは」

言いかけて、はたと口を噤む。影山は「まあ君の三流の推理はさて置いて」と割り箸を手に取ると、

「君もホームズもどきの探偵が登場する話を書いているのだろう。だったら理解できるだろうが、人間には誰しもその人特有の癖がある」

「口癖とか仕草とか、そういうものですか」

「そう。そして、そうした癖は時に個人の特定に役立つこともある」

防犯カメラの映像を食い入るように見ていた彼には、何か発見があったのだろう。だが、同じ映像を見ても私は新しい手がかりを何一つ得られずにただ数時間を浪費して終わった。

「映像と言えば、ホテルの映像を見た後に立川刑事へ頼んでいたもの……どうしてあんなものを頼んだのか僕にはさっぱりわからないのですが」

影山が立川に依頼していたもの――それは、山口麗子の高校時代の映像データだ。彼女が所属していた高校の演劇部は、部活の全国大会や地元の催し物など、部活としての演劇の記録すべてを映像データに残している。歴代の部員たちの記録は、演劇部の部室に保管されているのだという。影山は、山口麗子が所属していた三年間のすべての映像を見せてほしいと立川に頼んでいたのだ。

「私は無意味な行動はしない。何一つとしてね。犯人と同じだ。犯罪者の言動すべてに意味がある。些細な言動に隠された違和感をどれだけ掬い上げるか。それが、事件を解決に導く重要なステップだ」

そう断言する影山が立川刑事に用意させたものを、脳裏に浮かべる。ホテル内の女子トイレ付近を映したカメラ映像、同窓会の欠席者リスト、そして参加者たちの証言――それらの中に、犯人へ繋がる重要な手がかりが隠されているというのか。

「そういえば、犯人が遠野英佑を自宅で殺害した理由ですが、僕なりに少し考えてみました」

「ほう、推理作家の仮説か。あまり期待はしていないが聞いてやらんでもない」

嫌味なほどに上から目線の探偵は、サーモンの握り寿司を頬張っている。その口に寿司を十個ほど詰め込みたい衝動に駆られながらも、寸でのところで踏みとどまった。

「仮に、山口麗子が遠野殺害の犯人だとします。彼女は自宅マンションで遠野を殺害した。しかも、わざわざ同窓会を途中で抜け出して。現場を訪れたときも話しましたが、やはり同窓会の最中というタイミングを選ぶ理由が思い浮かびません。そこで、発想を変えてみたのです。そもそも、山口麗子は遠野を殺す予定ではなかったのかもしれないと」

マグロ寿司に伸びかけていた影山の箸が、ピタリと止まる。

「遠野殺害は、予定外の出来事だったというのか」

「予定外というより、アクシデントと言い換えたほうがしっくりくるでしょうか。山口麗子は、単純に遠野と話をしたくてマンションへ戻った。そのタイミングでないとできない話があったのです。しかし、話が拗れてしまい殺害に至った」

「山口麗子がマンションへ戻ったのは、遠野が仕事を終え帰宅したのとほぼ同じ時間。遠野は帰宅後、すぐに着替えて同窓会へ向かう予定だった。彼が同窓会に参加するはずだったことは複数の証拠から明らかだ」

「そう。遠野は急いでいた。本来なら、そんな慌ただしいときに話をするなんてと苛立つタイミングです」

「山口麗子は、遠野と何を話していたんだ」

影山の箸が、いつの間にか醤油皿の上に置かれていた。ソファに背中を預け、鋭い視線をこちらに向けている。

「たとえば、そう……遠野の浮気の真偽について、とか」

具体的な根拠があるわけではない。重箱の隅を少しでも突かれたらすぐに「参った」と両手を挙げてしまっただろう。だが、影山は黙ったまま顎をちょいと動かした。話の続きを促しているようだ。

「一刻も早く用意を済ませて同窓会へ向かいたいのに、浮気の話なんて絶対長くなるに決まっている。だからこそ、彼女は彼にこう訊いたんじゃないでしょうか。『詳しいことは帰ってから話そう。ただ、浮気をしているかいないかの事実だけ教えてほしい。決して嘘はつかないこと。私が納得しない限りは部屋から出さないし同窓会にも行かせない』と。そして遠野は、浮気の事実を認めた」

「浮気の事実確認さえできれば、山口麗子は遠野を同窓会に行かせるはずだったんだろう。それがどうして殺人に発展したんだ」

「それは……遠野が彼女を挑発するような何かを口走って、それで逆上して凶行に及んだのではないでしょうか。犯行に使用された凶器は、リビングのテーブル上にあった折りたたみ式のナイフだったそうです。果物を詰めた編みかごの中に一緒に入っていたとか。突発的な犯行だったのなら、手近にあった刃物を使用したという説明がつきます」

「だが、写真で見た限りだと凶器のナイフは小型で殺傷能力はそこまで高くなさそうだった。自宅での犯行ならば、もっと大きな、相手を一撃で確実に仕留められる刃物がほかにもあったはずだろう。キッチンは犯行現場から近いところにあったのだし」

「殺傷能力が低い凶器を選んだからこそ、そこに明確な殺意があったわけではないと考えられませんか? 本気で殺そうと殺害計画を立てていたのなら、それこそ遠野のいる部屋へ行く前にキッチンから包丁なり殺傷力の高い凶器をこっそり持ち出すはずです」

影山は「ふうん」と小さく唸って黙り込む。探偵を論理的に追い詰めたかと思ったが、悦に浸った時間はものの数秒だった。

「仮に、君の言う通り山口麗子が犯人で、かつ殺意のない突発的な犯行だったとしよう。だが、凶器の点を除いてもその仮説には大きな穴がある。恋人と話をするだけなのに、なぜ同窓会の会場に自分の替え玉を残しておく必要があるんだい。ホテルのエントランスに彼女が途中退席した姿が映っていない点も含め、今回の事件に計画性があることは火を見るよりも明らかだ」

やはり突いてきたか。そう、一番の謎はそこなのだ。同窓会の会場にいたはずの山口麗子が、なぜ同時刻に会場から離れた自宅マンションの防犯カメラに映っていたのか。会場にいた山口麗子は誰なのか。それらの謎が解明されない限り、事件の全容解明には至らない。

翌朝、私と影山は再び警察署を訪問した。会議室では前回と同様、立川刑事が新たな証拠を用意して我々を待ち構えていた。

「まず、影山さんに要求されたホテル会場内の防犯カメラ映像です。三階から十九階までの客室フロアを除き、一階と二階、それと展望ラウンジがある二十階の廊下に防犯カメラが設置されていました。ただ、男女ともにトイレの出入りが明確に確認できる位置にはカメラがなく、誰がいつトイレを使用したかはカメラの映像ではわかりませんでした」

「トイレ付近の人の行き来は?」

「そちらもすべて検めました。山口麗子が映っていたのは、同窓会の会場がある二階フロアのカメラのみでした。ちなみにほかの参加者は、そのままホテルに宿泊したり最上階のラウンジで飲み直したりしているため、あらゆる階のカメラに映っています」

「なるほど。後ほど、山口麗子が映っていたという二階フロアの映像を見せてください」

「承知しました。次に同窓会の欠席者ですが、同窓会役員の方からリストをお借りしました。これがそのコピーです」

立川刑事から影山に、A4サイズの用紙が二枚渡された。欠席者は全部で五十数名。探偵がリストを凝視している間にも、刑事の話は続く。

「ええとそれから、山口麗子の高校時代の部活の記録映像ですが、こちらは高校の演劇部の部員に確認をとり、手配してもらっています。かなりのデータ量なので、直接高校に出向いて視聴するほうが手っ取り早いですね」

私にとって馴染み深い場所であるため、学校までの案内役は私が買って出た。まさか殺人事件の調査で母校を訪れるとは思ってもいなかったが。

「最後に、影山さんに頼まれた関係者たちへの聞き取りですが、こちらがその結果です。こちらも捜査上の機密情報なので、この会議室内でのみ読んでください」

クリップ留めされた資料の束が影山の手に渡る。探偵の両目が瞬きもせず素早く動き、視線はあっという間に下方へ辿り着いた。ページを捲る乾いた音が、無言の空間に響く。どこかで速読術でも身につけたのか、影山はものの一分も経たずに捜査資料を読み終えてしまった。

「よくわかりました」

ごく簡潔な感想を述べた探偵に、立川が「それで、こちらにも教えてほしいものですな」と気色ばむ。

「貴方は結局、山口麗子から婚約者の素行調査の依頼を受けていたのですよね。警察から一方的に捜査情報を流して終わりというのでは、あまりにアンフェアだ」

「ええ、無論私からも有益な情報をそちらに提供するつもりです。今日はそのためにわざわざここへ足を運んだのですから……ただ、この捜査結果を確かめてからでないとできない話もありましたので」

資料を立川に返しながら、探偵の男は不気味なほど愛想の良い笑みを見せた。

【現在編――手がかりの提示――】

「初耳ですよ。山口麗子の素性を知りたがっている依頼人がいたなんて。しかもその人物が、彼女の高校時代の同級生だったなんて」

立川刑事と別れた後、私と影山は最寄りの喫茶店に流れ込んだ。警察署を出た影山の口から衝撃の事実を聞いた私は、席に着くなり探偵の男を問い詰めた。

「君が私の事務所を訪ねた日にも言っただろう。山口麗子を探る人物からの依頼があったって」

「高校の同級生だとまでは聞いていません。誰なんですか、その人物は」

「前にも話したはずだ。顧客の情報をおいそれと他人に教える訳にはいかないとね……まあただ、その人物が山口麗子のストーカーである可能性が高いとだけ言っておこう」

「ストーカー? 山口麗子はストーカー被害に遭っていたのですか」

「本人から直接告げられたわけじゃない。ただ、遠野英佑の素行調査を依頼されたときに漏らしていたんだ。『遠野に浮気相手がいたとしたら、私はその相手から見張られているかもしれない』とね」

「婚約者の浮気相手が、ですか。まあ、よほど嫉妬深い性格だとすればあり得ないこともないですが」

そこで、影山の情報が呼び水となってある仮説が閃いた。

「もしかして、遠野英佑を殺害したのは彼の浮気相手ではないですか。仮に浮気相手の人物をXとしましょう。Xは遠野から合鍵を密かにもらっていた。それで、山口麗子が不在の間にしばしば二人は遠野のマンションで密会していたんです。ところがあるとき、二人の間に別れ話が浮上した。きっかけは、遠野と山口麗子の結婚が決まったこと。遠野は浮気相手との関係を清算しようとした。それが許せなかったXは、合鍵を使って遠野の部屋に侵入して彼を殺害した」

「山口麗子が同窓会の最中にマンションへ戻ったことはどう説明するんだい。仮に君の今の推理が正しいとしても、ほぼ同じ時刻に同窓会の会場と遠野のマンションに山口麗子が同時に存在していた理由が解明されていない。それに、犯行が起きた当夜にマンションを出入りした不審人物はいないとカメラの映像により証明されている。遠野の浮気相手らしい女性は映っていなかったはずだが」

言葉に窮してしまった。そもそも、親密な仲である浮気相手なら遠野の同窓会のスケジュールくらい把握しているはず。そんな忙しい日に遠野をわざわざ訪ねたりしないだろう。山口麗子同様、遠野と二人きりになるチャンスは作りやすいはずだ。

「そういえば、同窓会の欠席者リストをやたら欲しがっていましたよね。もしかして、その中にストーカーらしい人物がいるのですか」

影山は私の言葉を肯定も否定もせず、ただ意味ありげに眉毛を持ち上げるだけだ。焦らしてくれるな、この探偵は。

「あと、同窓会の参加者にいくつか訊いてほしいことがあると、立川刑事に頼んでいましたよね。その結果もぜひ教えていただきたいものです」

「ああ、それならほら」

着たままのロングコートのポケットに手を突っ込む影山。そこから取り出したのは、折りたたまれたA4サイズの捜査資料のコピーだった。

「あっ、これは警察署から持ち出し厳禁の資料じゃないですか。いつの間にコピーなんて」

「用済みになったら処理するのだから、調査の間くらい大丈夫だろう」

顧客のプライバシーは頑なに守るくせに、捜査情報は平気で署外に持ち出すのか。油断も隙もない男だ。その資料を受け取った時点で、私も半ば同罪なのだろうが。

「ですが、結局のところ会場にいた山口麗子が偽者かどうか、参加者の証言では明らかにならなかったのでしたよね」

資料を読んだ限りでも、特段有力な証言内容は挙がっていないように思えた。敢えて気にするならば、ホテルでの一次会の最中に山口麗子がハンカチを紛失したことくらいか。後日ホテルのフロントにも確認したが、それらしい拾得物は届いておらずどこで失くしたかも結局わからず仕舞いだったとか。

「ほかにまだ確かめていないことといえば、山口麗子の演劇部時代の映像くらいか……それで、事件を解決するための手がかりが出揃うのですか」

「まあ、大体はね。なに、そう焦らずともこの事件の犯人は必ず明らかにしてみせるよ。名探偵影山が手がける事件に、迷宮入りなんてあり得ないからね」

過剰なまでのその自信、私にも分け与えてほしいものだ。

遠野英佑殺害事件から三日目。私は探偵を引き連れて数年ぶりに母校の英陵学園高等学校を訪問した。演劇部の部室へ行く途中、数名の教師に「赤後じゃないか。君の活躍は拝読しているよ」と声をかけられた。いずれも小説好きで、中には高校時代にミステリー小説を交換して読み合いした者もいる。事件の調査さえなければ、積もる話もしたかったのだが。

「推理作家の赤後先生ですね。先輩が現役の作家として活躍しているだなんて、誇らしい気分です」

演劇部の現部長を務める男子生徒が、気さくに対応してくれた。山口麗子が映った例の映像データも既に用意され、私と影山はノートパソコンの前で一時間ほどかけてそれらをチェックした。

「この女性は誰ですか」

途中で影山が訊ねたのは、山口麗子が主役を張った三年時の作品だ。世界的名作『オペラ座の怪人』をモチーフにした悲劇で、麗子はヒロインのオペラ歌手・クリスティーヌを演じている。影山の指が示した先には、クリスティーヌと犬猿の仲であるカルロッタを演じた女子生徒が映っていた。

「彼女は……ああ、カルロッタを演じた山田杏子さんという先輩です」

部長が映像を早送りすると、画面の最後にクレジットが表示された。撮影後に編集し、出演した部員の名前がクレジットで流れるようにしているらしい。

「彼女は、山口麗子と同学年?」

「ええ、そうですね。三年時のクラスは違うみたいですけど、同じ学年です」

クレジットには生徒のクラスも併せて表示されている。影山は部長に頼み込むと、麗子と杏子が映った過去の映像も探してもらった。一通りの手がかりを集めて英陵学園を後にしたのは、陽も落ちた午後六時半頃だった。

「それで、犯人はわかったのですか」

事務所まであと数百メートルというところで、私は影山の背中に声をかけた。探偵の男は黒のコートを翻しながら、ちらと背後に視線を向ける。

「それはこっちの台詞だよ。推理作家の君にだって、考えの一つくらいあるのだろう」

実は、これという決め手に欠けたままで犯人を一人に絞りきれないでいた。やはり最有力容疑者は山口麗子であるが、犯行時刻のアリバイはまだ崩れていない。それに、遠野英佑の浮気相手や山口麗子のストーカーの存在も気になる。

「手がかりは出揃っている。あとは推理を組み立てるだけだ。君も探偵ものの話を書く作家なら、それらしい推理の一つでもしてみたまえ」

事務所の前に到着した。探偵はさよならの一言も告げずに階段を上っていく。誘い文句がないということは、今日はここで解散らしい――と、私は何を期待しているのだ? 影山から夕食に誘われるとでも想像していたのか。

暮れなずむ都心の公道を、とぼとぼと一人彷徨う。どうやら、探偵が出した宿題を提出するまでは彼と再会できないのかもしれない。そう、遠野英佑を殺害した犯人と、そのトリックを解き明かすまでは。

【解決編――犯人との対峙――】

事件発覚から一週間後。立川刑事と探偵の影山、そして私の三人はある人物と面会の約束をしていた。場所は海沿いのカフェテラス。相手は既に到着していて、テーブルの一席に座っていた。

「初めまして。捜査一課の立川です。こちらは探偵事務所の影山さんと、推理作家の赤後先生です」

「刑事に探偵に推理作家だなんて、まるで小説の登場人物みたいですね」

山田杏子は小さく微笑む。艶のある黒髪を胸のあたりまで伸ばした、清楚な雰囲気の女性だ。山口麗子とは対照的なタイプの美人である。

「それで、どうしてお三方が私と話をしたいだなんて」

「実は、先週発生した殺人事件について、貴女にいくつか確認したいことがありましてね」

「殺人事件というと、同窓会に参加するはずだった男性が自宅で殺されたとか」

「ええ。貴女の同級生だった遠野英佑さんが、自宅のマンションで殺されていたのです」

「ニュースで知りました。怖ろしい話です」

「実は、赤後先生も貴女と同じ英陵学園の卒業生なのです」

立川の言葉に、杏子は驚いた表情を私に向ける。

「そうでしたか。私たちの学校から小説家が輩出されるなんて、誇らしいですわ」

「いやあ、まだ駆け出しのひよっこですけど」

形ばかりの賛辞だとしても、やはり嬉しいものだ。頭を掻いていると、立川がこれみよがしに空咳をする。

「それで、ですね。遠野さんが殺された事件について、現在ある仮説が浮上していまして……実は、貴女は殺人事件の共犯者としてマークされているのです」

刑事が告げた言葉に、杏子は形の良い両目を大きく見開いた。小ぶりの唇がぽかんと開き、しばしの沈黙が訪れる。

「私が、殺人の共犯者? まさか、何かの冗談では」

「残念ながら冗談ではありません。それについては、彼が詳しく説明してくれます」

ここで、話のバトンが立川から探偵に渡される。立川は「ちょっと飲み物を注文してきます」と言い残して席を立った。

「では僭越ながら、遠野英佑の事件について私から説明しましょう」

杏子は驚きから不安の色に変わった顔を影山に向けた。私は二人の間の席から事の流れを見守ることにする。

「先週の金曜日、都内のホテルで英陵学園の同窓会が開催されました。そして同窓会の最中、会場から車で十分ほど離れたマンションで遠野英佑が刺殺されていた。遺体の状態から、犯行が行われたのは同窓会の一次会が開かれていた十九時から二十時の間と推定されます。

事件の第一容疑者として浮上したのは、遠野と同棲していた山口麗子という女性。二人は婚約していて、同じ英陵学園の卒業生でした」

「彼女なら知っています。学内でも有名人でしたから」

「貴女と同じ演劇部に所属していたそうですね。才能豊かな女生徒だったとか」

影山の補足に、杏子は「ええ、そうですわね」と平坦な声で返す。

「さて、山口麗子が遠野殺害の容疑者として目された理由は三つ。一つ目は、遠野の死亡推定時刻前後、マンションのエントランスに設置された防犯カメラに彼女が出入りする姿が映っていたこと。二つ目は、マンションのエントランスは掌紋認証式のオートロックシステムで登録されている本人以外に開閉が難しいこと。そして三つ目は、遠野を殺害する動機があったこと」

「動機、ですか」

「山口麗子は、遠野が浮気をしているのではないかと疑っていたのです。彼女は探偵を雇って婚約者の素行調査をしていました。そして、遠野の浮気の事実を突き止めた」

「もしかして、その探偵というのが貴方?」

杏子の問いに「察しが良いですね」と影山が微笑む。

「しかも、遠野は複数の女性と関係をもっていました。よほど手慣れていたのでしょうね。同棲中の恋人に知られなかったのですから」

「そんな……辛かったでしょうね、山口さんも」

「だからこそ、彼女が第一容疑者だと警察も考えたわけです。痴情の縺れは殺人事件の動機としてよくありますから。ですが、警察の捜査を阻む大きな壁があった」

「壁?」

「アリバイです。遠野英佑が殺された時刻、山口麗子は同窓会に参加していたのです」

「私は欠席していたのでよくわかりませんが、同窓会に参加しているはずの人が会場から離れたところで殺人を犯した、ということですか?」

「まさに仰る通りです。同じ時間に同じ人間が異なった場所に同時に存在していた。こんなこと普通はあり得ない」

首を振る探偵に、杏子も「そうでしょうね」と首肯する。

「では、山口さん以外に犯人が存在するのですか」

「ところが、そう考えるのも無理があるのです。先ほどお話しした、マンションの出入りの問題があるからです。エントランスの防犯カメラに山口麗子の姿が映っていた点、そして掌紋認証で間違いなく山口麗子本人がエントランスを通過した点。この二つの問題を解決しないと彼女以外の犯人説は成立しません」

「カメラの映像は、変装でもすればどうにでもなりそうですが……掌紋認証、ですか? それはどの程度正確なものなのでしょうか」

「マンションの賃貸を契約した際、居住者本人が掌紋を機械に登録します。登録された掌紋以外ではエントランスの扉は開かないため、居住者以外が侵入するのは不可能です」

「では、山口さん以外のマンションの住人が山口さんに変装し、殺人を行ったのではないですか。それなら二つの問題は解消しますよね」

「一見するとその仮説なら成立しそうですが、実は山口麗子と思しき人物がエントランスを出入りした際の記録がきちんと残っているのです。防犯カメラに彼女らしい人物が映っていた時間と、オートロックが彼女の掌紋で開閉された時間がぴったり一致している。すなわち、その時刻に山口麗子本人がマンションを出入りしたことは動かしようのない事実なのです」

「それじゃあ」

言いかけた杏子の言葉を、探偵が引き取る。

「そう。貴女も今想像したでしょう。殺人が決行された時間に、同窓会の会場にいた山口麗子が偽者なのです。そして、その偽者が誰であろう、貴女なのですよ。山田杏子さん」

「どうして、私が殺人の協力者にならないといけないのですか」

山田杏子は失笑した。ノースリーブワンピースの袖から出た華奢な肩が揺れている。

「貴女が同窓会を欠席したのは、山口麗子の共犯者として同窓会に紛れ込む役割があったからです。貴女は山口麗子に変装して、彼女がマンションで殺人を決行する間だけ入れ替わる。事が終わったら会場のホテル内で再び入れ替わり、貴女は共犯者としての役目を終える。山口麗子は、同じ時間異なる場所に自分が存在したという奇怪な状況を作り出すことで、警察の捜査を撹乱しようとした。これが、殺人計画の真意だったのです」

「ちょっと待ってください」

ここで、私は初めて会話に割り込んだ。探偵の視線がゆっくり私の方に向けられる。

「仮にその殺人計画を実行するのなら、マンションのエントランスを解錠するのに合鍵を使うほうが良いのでは? 掌紋式オートロックを使ってしまうと、殺人を実行したのが本物の山口麗子だと簡単に判ってしまう。合鍵なら掌紋登録している人間じゃなくてもエントランを通過できるし、山口麗子に変装した別の人物――たとえば浮気相手の誰かとか――が犯行に至ったというミスリードができます」

「たしかに、効率的に殺人を行おうとすればその計画が適当だろう。だが、インパクトが強いほうはどちらかを考えれば、掌紋式オートロックを使った理由も納得がいくのではないかな」

「インパクト?」

「犯行時刻にマンションに戻ったのは本物の山口麗子でしかあり得ない。だが一方で、同窓会の会場にいたのもどうやら本物の山口麗子らしい……同じアリバイトリックだったとしても、マンションにいたのが本物であるほうが警察から見た印象の強さが違う。マンションで殺人を犯したのが偽の山口麗子だとすると、さっき君が話したように偽者が合鍵を使ったのだろうと簡単に想像できてしまうだろう」

「ですが、マンションにいたのが本物ならば、同窓会の会場にいたのが偽者だということも容易に予想できるのでは」

「だが、現実はどうだ? 同窓会に参加していた関係者たちは、口を揃えて『会場にいたのは本物の山口麗子だ』と証言している。犯人は自信があったのさ。偽者が偽者だとバレない、絶対的な自信がね」

「どうしてですか」

食い気味に訊ねると、影山は一瞬だけ口を閉ざす。そして、探偵としての鋭い眼差しを山田杏子に注いだ。

「信頼……などという陳腐な言葉を、私はあまり用いたくない。だが、今回の事件に限ってはこの言葉が最も適しているのだろうな。山口麗子は、貴女を信頼していたのですよ。かつて、高校時代に唯一無二の相棒だった貴女の演技力なら、周囲の目を欺き通せるだろうとね」

【解決編――動かぬ証拠――】

海から吹く潮風が、山田杏子の美しい黒髪を靡かせた。事件の共犯者は不意に微笑を浮かべると、陽光が反射してキラキラと輝く水面に視線を移した。さながら、映画のワンシーンのように。

「仮に……仮に、探偵さんの推理が正しいとして、同窓会の会場にいたのがなぜ偽の山口麗子だと断言できるのですか。そこまで仰るのなら、よほど決定的な証拠がおありなのでしょうね。それとも、探偵としての勘だなんて豪語するおつもりかしら」

「私は勘で犯人を言い当てたことは一度もありません。推理とは、論理と証拠によって成立するものです。もちろん、同窓会の会場で貴女と本物の山口麗子が入れ替わった動かぬ証拠がありますよ」

影山は、目線で私を促した。探偵助手としての仕事がようやく回ってきたようだ。私はカバンからノートパソコンを取り出すと、モニターにある映像データを表示させた。同窓会の会場であるホテルのエントランスを映した防犯カメラの映像だ。

「いいですか、これをよく見てください」

影山の一言を合図に、再生ボタンを押す。数秒ほど経って、影山が「ストップ」と短く告げた。

「これを見てください。十七時五十分。同窓会に参加するためホテルを訪れた山口麗子です」

スラリとしたドレス姿の女性。山口麗子だ。ロイヤルブルーの細身のパーティードレスと黒い手袋。マンションのカメラに映っていた容貌と一致する。

「再生して、早送りを」

命じられるままに、映像を進める。影山が次に停止を命じたのは、同窓会が始まって五十分後の場面。エントランスに一人の女性が姿を現した。フォーマルな洋装だが、黒っぽい大きな帽子が妙に不釣り合いだ。女優が被るようなオーバーサイズの鍔広タイプのもので、まるで顔を隠したいかのよう――。

「立川刑事に確認をとったところ、この人物は同窓会には参加していないことが事実として判明しています。会場となったホテルは展望ラウンジがレストランになっていてディナー営業もしているそうですが、そこにもこの女性は来ていないと捜査で判っている。では、この女性はどこに消えたのでしょうねえ」

探偵の目が、ちらと山田杏子を一瞥する。彼女は「さあ」と少々わざとらしく首を傾げるだけだ。

「警察がホテル内のすべての防犯カメラを検めた結果、謎の女性を最後に捉えたのはホテルの二階廊下、つまり同窓会の会場となった大ホールがある階だと判りました。私が何を言いたいのか、ここまでくればおわかりでしょう」

「ええ。要するに、この謎の女性が山口麗子の共犯者、すなわち私だと仰りたいのですね」

顔の横に垂れた髪を耳の後ろにかけながら、彼女は「ですが」と控えめに反論する。

「その帽子の人物が私だという証拠はありますの? 顔は帽子で完全に見えないですし、似たような体型の女性は山ほどいるでしょうに」

「まあ、そう結論を焦らないで。もう少し映像の続きを見てみましょう」

今度は早送りを指示されず、私たちはしばらく黙ったままホテル二階廊下を映した映像を見ていた。数分ほど経っただろうか、「ストップ」という影山の合図で映像は三度停止される。無人の廊下に出現したのは、先ほどの帽子の女性だ。

「この映像の女性と、数分前にホテルのエントランスを通過した帽子の女性。この二人は同一人物ですか?」

影山の問いは、山田杏子に投げられたものだ。回答者は「もちろんですわ」と力強く頷く。

「服装もまったく同じで体型もそっくりです。どうしてそんな判りきったことを」

「よおく観察してください。本当に同じ人物でしょうか」

「しつこいですわね。何度訊かれても答えは同じです」

きっぱりと告げた彼女に、探偵は悠然とした笑みを見せた。

「そう答えるしかありませんよね」

「どういう意味ですの?」

「貴女と山口麗子の計画では、そうなっているはずだからです。いいですか、私の推理が正しければこの二つの映像の人物はそれぞれ別の女性です。最初の映像、ホテルのエントランスに映った帽子の女性は貴女だ、山田杏子さん。そして、この廊下に映っている帽子の女性は山口麗子だ」

「どうしてそう言えるのですか。この映像を見ただけで、そこまで断言できる根拠はおありで?」

「歩容ですよ」

影山が言い放った一言に、山田杏子は身体を硬直させた。口を小さく開けたまま、大きく見開いた目で探偵を凝視している。

「警察がこの動画を調べたうえでの結論なので、まず間違いありません。この二つの映像の女性は、それぞれ歩容――つまり歩行パターンが異なっているのです。歩容は、人間が歩くときの歩幅や癖、歩き方の個性を表します。そして、歩容は千差万別でその人を特定する手がかりになる。近年の犯罪捜査では、歩容認証が個人を識別する生体認証技術として導入されている例もあるのです。今回の事件でも、歩容認証を科学捜査として活用してこの二つの映像がそれぞれ別の人物を映しているのだと判明したわけです」

「で、ですがこの動画のうちの一人が私だと、どうして特定できるのですか。この映像を私だと特定するには、私の歩容のサンプル映像が必要なはずですよね? サンプルと比較しないと私だと特定できないはずです。今日初めて貴方たちとお会いした私の歩容サンプルを、どうやって貴方たちが手に入れられたというのですか」

僅かに声を荒げる山田杏子。影山は、その反論を待っていましたと言わんばかりに満面の笑みを作る。

「そう、そのサンプル映像が今日貴女に一番見せたかったものですよ。赤後くん、例の映像を」

影山に指示され、私はこの事件の解決編における最大の切り札を出した。英陵学園の演劇部から拝借したビデオカメラだ。そこに記録されていたのは、舞台上に立つ当時高校生の山田杏子と山口麗子。

「これは……まさか」

「ここに映っている高校生の貴女たちと、先ほどのホテルの映像に映っている二人の女性の歩き方を、それぞれ警察が科学的に分析しました。どういう結果になったか、察しの良い貴女ならおわかりでしょう。最初にホテルへ入った帽子の女性と貴女、そしてホテル二階の廊下に出現した帽子の女性と山口麗子。それぞれの歩容の特徴が一致したのです」

返す言葉を失ったかに見えた山田杏子だが、しばらくするとふっと肩の力を抜いて椅子の背もたれに身を預ける。そして、凪いだ海のように穏やかな口調で返した。

「たしかに、映像の帽子の女性と私たちの歩き方はよく似ているかもしれません。ですが、その映像だけで私たちを犯人と決めつけるのは、根拠としては薄弱ではありませんか? 科学捜査といっても、歩容で百パーセント犯人だと断定して良いものかしら」

科学捜査による証拠を前にして、随分と大きな態度に出たものだ。見かけによらず図太い神経の持ち主なのかもしれない。対して探偵の男はというと、彼もまた早朝の森のように静かな笑みを湛えて共犯者の女を見返していた。

「きっとそう言い返されるだろうと思って、もう一つの証拠をお持ちしていますよ」

「もう一つの、証拠?」

「実はですね、山口麗子から浮気調査の依頼を受けたとき、彼女がポツリと漏らしていたのです。何者かから見張られているような気がする、とね。さらに、山口麗子から浮気調査を頼まれる数日前、別の人物から山口麗子の過去について探るようにという依頼も受けているのです」

「それじゃ、その人物が麗子になりすまして殺人を行ったのではないですか。彼女に一方的な愛情を抱くストーカーのような人物がいて、その人が彼女の婚約者を襲った」

「たしかに、その人物は山口麗子の熱狂的なファンでした。ですが、彼は殺人犯ではあり得ない。その人物――山口麗子の高校時代の同級生もまた、殺人が起きた時刻に同窓会に参加していたからです」

初耳だった。私はあんぐりと口を開けて探偵を見る。山田杏子もまた、鳩が豆鉄砲を食ったような顔で影山を見つめ返していた。

「残念ながら、そのストーカーもどきのアリバイは完璧です。彼は同窓会の間ずっと、参加者数人でグループ行動をしていて互いのアリバイを証明できています。それに、歩容以外の動かぬ証拠を所持していたのが、実は彼なのです」

「何をおっしゃっているのやら……」

「ハンカチですよ。貴女、ホテルでの同窓会の最中にハンカチを紛失しましたよね。山口麗子の証言内容としてきちんと記録されていますよ。貴女が紛失したとばかり思っていたハンカチを、ストーカーもどきの同級生が所持していたのです」

だとすれば、ハンカチに残留するDNAを調べればすぐに判明するはずだ。そのハンカチを持っていたのが、本物の山口麗子ではなかったことが。山田杏子もすぐ察しがついたのだろう。すとん、と肩を落とすと再び海のある方向に顔を動かした。

「ストーカーに足元を掬われるなんて、皮肉なものね」

静かな敗北宣言は、演劇の台詞を口ずさんでいるようだった。

【エピローグ】

後に立川刑事から聞いた話によれば、山口麗子は事件から一ヶ月ほど前に山田杏子と偶然にも再会した。そこで、婚約者の浮気について相談したのだという。その相談の流れで二人が計画したのが、今回の事件だった。だが、二人の供述によれば当初は別の結果になるはずだった。

「まさか、僕が出鱈目に練り上げたあの仮説が当たっているとは思いもしませんでしたよ」

影山探偵事務所の応接室で、私はコーヒー片手にぼやいた。探偵はマイカップに砂糖とミルクをこれでもかと言わんばかりに投入しながら、

「遠野英佑の浮気を尋問する、というやつか? 君が女々しい性格をしているのだということがあの話で得られた新事実だな」

「はいはい、どうどでも言ってくださいよ」

元々の計画では、山口麗子が同窓会を抜け出してマンションに戻り、遠野英佑に浮気の事実を追及するつもりだった。そして、その会話を録音して録音内容を同窓会の会場にいる山田杏子――山口麗子に変装している――が録音データを会場で再生する。すなわち、浮気の暴露をしようという魂胆だったのだ。

「ところが、浮気の事実を認めたうえに開き直ったような発言をした遠野に逆上し、カッとなって殺害してしまった……まあ、よくある痴情の縺れによる突発的な犯行というやつですね」

ドッキリ計画が道を誤って殺人計画になってしまったとは、あまりに滑稽な顛末である。計画に二人一役が偶々組み込まれていたため、アリバイ工作にそのまま応用したあたりはよく考えたものだが。

「突発的な犯行、か」

コーヒー入りのマグカップを持ったまま、影山がぽつりと呟く。その声が妙に気になった私は、

「どうしたのですか。すっきりしない口ぶりですね」

「いや……まあ、私の勘違いだろう」

「思わせぶりな言い方をしないでくださいよ。何か引っかかっているのですか」

探偵の男はマグカップを机上に置くと、ソファに深く身を沈めた。そして瞑想でもするかのように目を閉じると、

「山田杏子は、もしかするとこの結末を予想していたのかもしれない」

「この結末って……浮気の暴露計画が殺人になることを、ですか。まさかそんな。第一、暴露計画を最初に考案したのは山口麗子のほうだったと立川刑事が話していましたし、山田杏子は山口に誘われて計画に加担した。すなわち共犯者にすぎないんですよ。偶々再会して計画に誘われた彼女にどうして殺人の結果が予想できたのですか」

「二人の再会が本当に偶々であれば、な」

「言っている意味がよくわかりませんが」

影山はパッと目を開くと、勢いをつけてソファから身を起こす。

「ずっと気がかりだったんだ。山口麗子が事務所を訪れたときに話していた、浮気相手に見張られているかもしれないという内容が」

「あれは、山口麗子のハンカチを盗んだストーカーの同級生でしょう。街中で山口麗子をストーキングしていたのではないですか」

「真っ当に考えればそうだろう。だが同時に、もう一つの可能性も浮上する。視線の正体が山田杏子だったとすれば」

影山の言わんとすることを、私は咄嗟には理解できなかった。頭の中で解析して答えを導き出すまでにかかった所要時間は、数十秒から一分程度。

「まさか、すべてが山田杏子の計画のうちだったというわけですか。遠野が浮気している事実も含めて、それらの状況を利用して殺人が起きるように誘導したと」

「そこまでは断言しないよ。ただ、二人は高校時代からの旧友で互いの性格をよく把握していたかもしれない。山田杏子が実はこっそり遠野に接触していて、山口麗子を挑発するように仕向けたのかもしれない。彼女がその挑発に乗って、手荒な手段に出ると予想できたかもしれない」

「貴方の仮説は、すべて机上の空論でしょう」

「そうだ。今のはすべてかもしれない話だ。けれどね、私にだってそう考える一応の根拠はあるのだよ。たとえば、高校時代に山田杏子と遠野英佑は交際していたが卒業直前に二人は破局し、その直後に遠野は山口麗子と交際を始めた事実とかね」

「それって……山田杏子は、復讐のために今回の暴露計画を利用したと?」

「さあ。真相は藪の中だ。私が突き止めたのは、二人が殺人事件の協力関係にあり実行犯が山口麗子であったこと。それだけだ」

影山はそこで事件の話を切り上げてしまった。激甘コーヒーを堪能する探偵の傍らで、私は悶々とした感情を胸に抱えたまま苦いコーヒーを飲み込んだ。

まさか、彼女もまだあれを持っていたなんて。

壁に背中を預け、山田杏子は物思いに耽っていた。

あの林檎の刺繍入りハンカチを、まだ麗子も捨てずにとっていたなんて。

ホテルのトイレで麗子と入れ替わったとき、杏子は麗子の私物であるバッグをそのまま借りた。その中からあの懐かしい品を見つけたときは、思わず声を上げそうになった。高校生のとき「永遠の友情の証」として二人で手作りした、林檎の刺繍が入ったハンカチ。半分に割れた林檎を互いのハンカチに刺繍して、「これで私たち、二人で一つだね」などと今となって小っ恥ずかしい約束を笑顔で交わしていた。

「そのハンカチが、まさか犯罪計画を暴くきっかけになってしまうなんて」

杏子は、不意に妄想する。もしかして、麗子が杏子から遠野英佑を奪ったのは、奪ったのではなく遠野の浮気性を見抜いた上での行動だったとしたら。遠野の裏切りによって、まだ初心だった杏子が傷付かないように敢えて杏子から彼を切り離したのだとしたら。

「まさか、そんな。あり得ないわ」

遠野と麗子は二人して杏子を裏切った。だから杏子は二人に復讐した。それがすべての顛末だ。

「そう、私の計画は終わったのよ」

背中から後頭部までべったりと壁にくっつけ、杏子は吐息を漏らす。何もかも終わったはずなのに、どうにも霧が立ち込めたようにすっきりしないのは何故だろう。まるで、永遠に解答できない宿題を提示されたかのように。

見てもいないはずなのに、ふとある場面が脳裏に浮かんだ。ベッドがある部屋で、暗がりの中二人の男女が向かい合っている。女が手にした刃物を振り上げ、男の胸に深々と突き刺す。男はベッドに倒れ込み、それを女が黙って眺めている――そして、傍らのテーブル上には手製の果物籠が置かれ、血のように真っ赤な林檎が殺人の瞬間を見守っていた。